「安土城の復元」の中の一部をここにアップします。巨大な木造建築を作る「架構の工夫」と「信長が3階に住む」事が、前代未聞の「吹き抜け」を作ったという論から、「大工の願う天守台を穴太衆が作れなかった」事が驚愕の天主の造形となった、とココに抜き書きします。

どうして、この奇妙な形になったのか。でなく、石垣普請でならざるをえなかったのでした。それには、古建築の知識が要りますが、内藤昌著「復元 安土城」を読んでも、その知識を先に示しての大工の工夫の解説を内藤先生はしていません。ですので、「復元 安土城」は難しいと一般の皆さんに敬遠されました。そこで「論考 小説安土城物語のネタばらし」で、私はその点を留意して書いています。ご覧くださいませ。

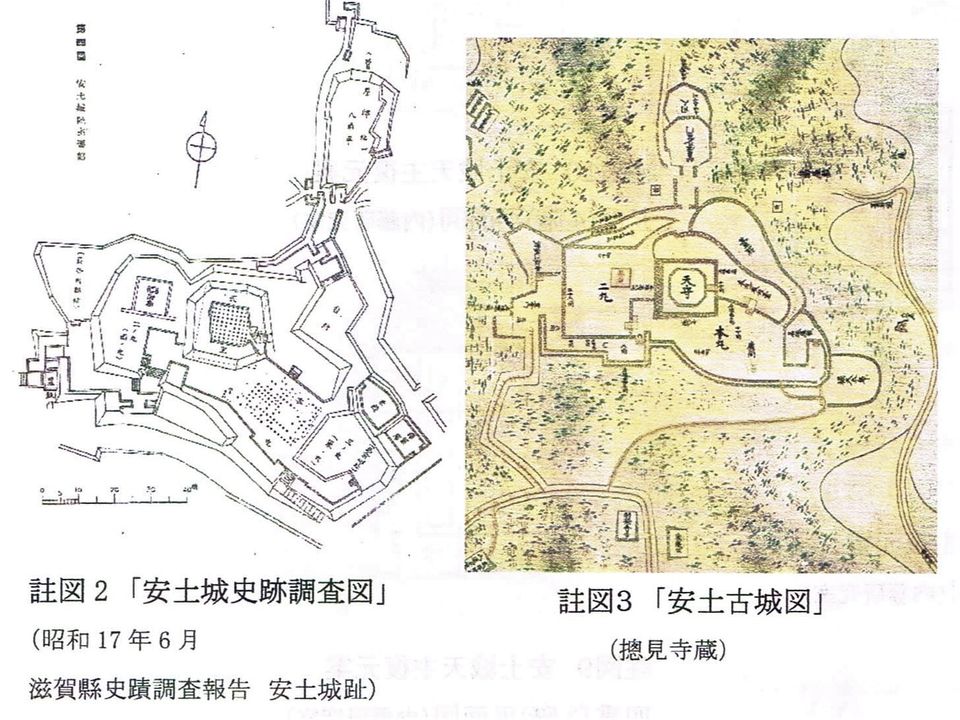

安土山の「造成」をしない事には建築の敷地は確定せず、基本設計は固まりません。

蒲生氏郷が1588年に作った松坂城は、建物は残っていませんが、小山を切り崩して石垣を積む「平山城」の造成の姿をしめしてくれています。ポンタックのブログ「松坂城 城郭」に安土城の城郭全体も入れて解説しました。切り崩して地山にそって石垣を積んでみないと、建物が建てられる敷地形状は確定しません。石垣初心者には「お城の石垣」を書いていますので、まずはそちらから。

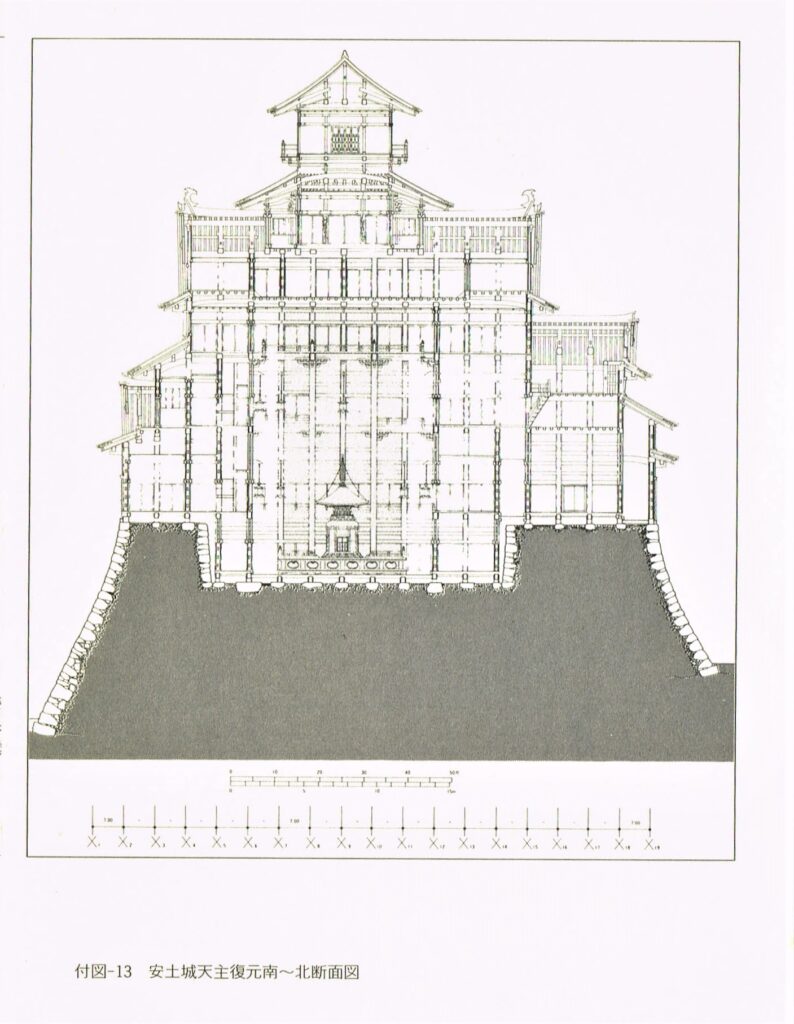

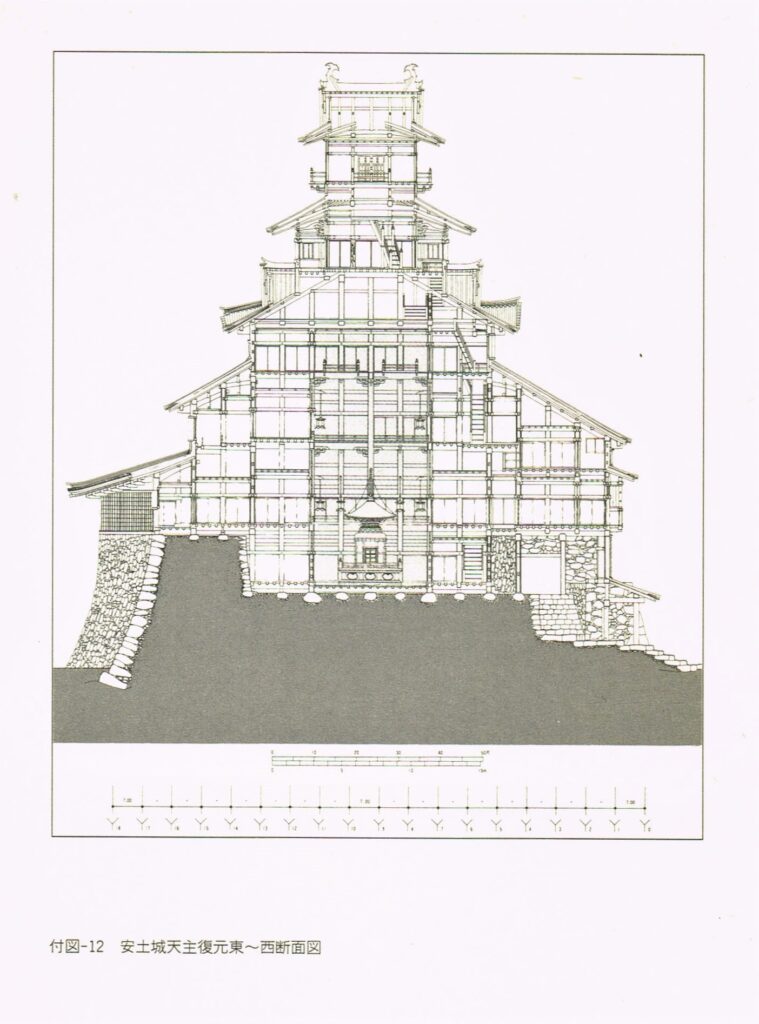

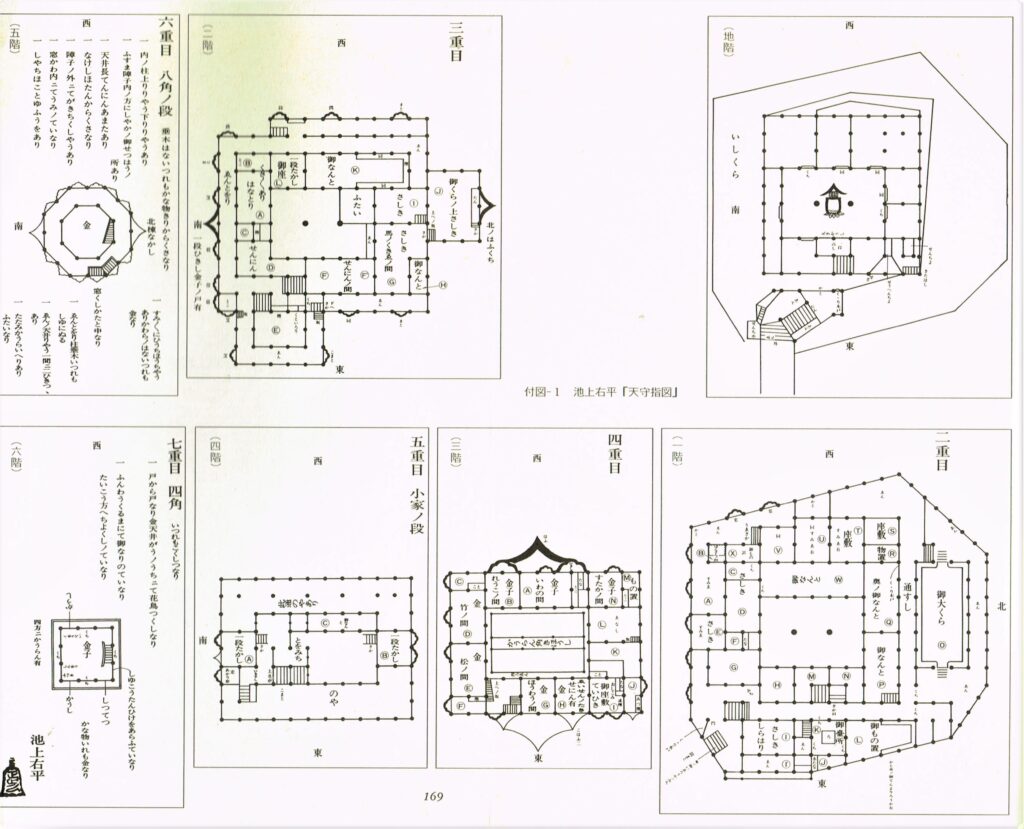

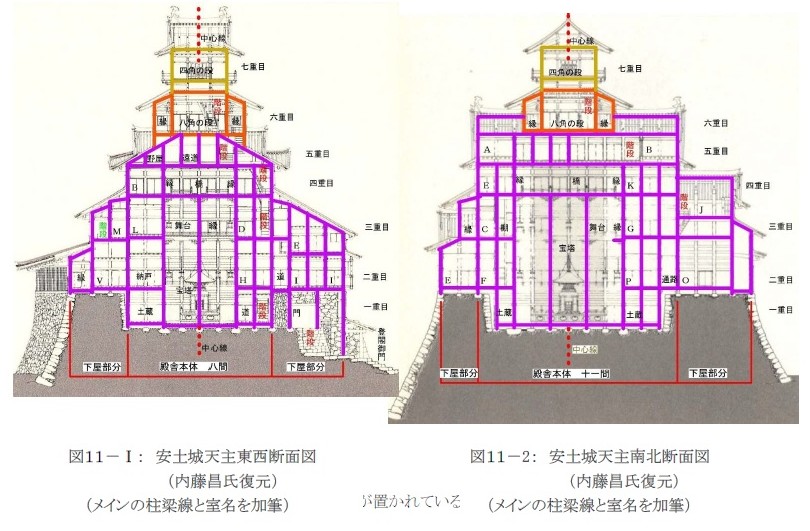

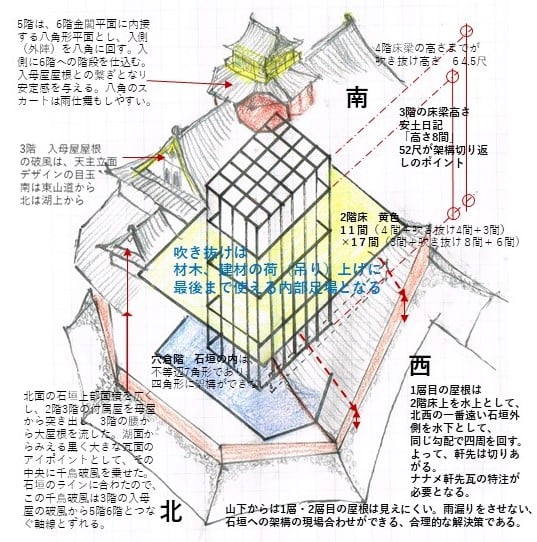

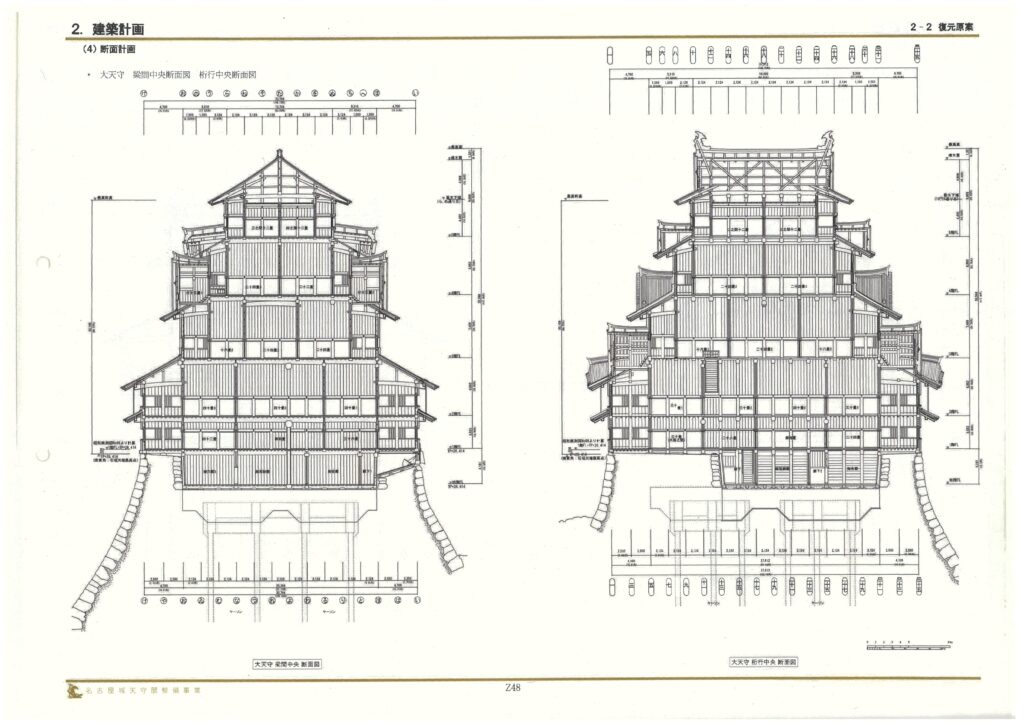

次に、天主台です。石垣に乗る天主の断面図と各階を重ねた図を柱の位置で結びました。

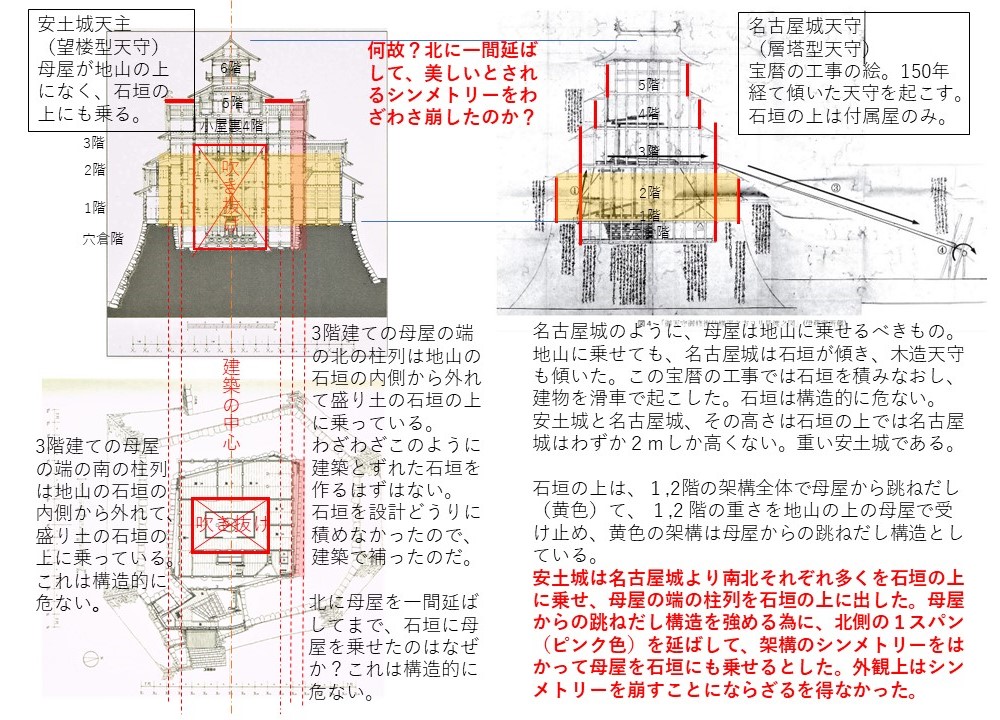

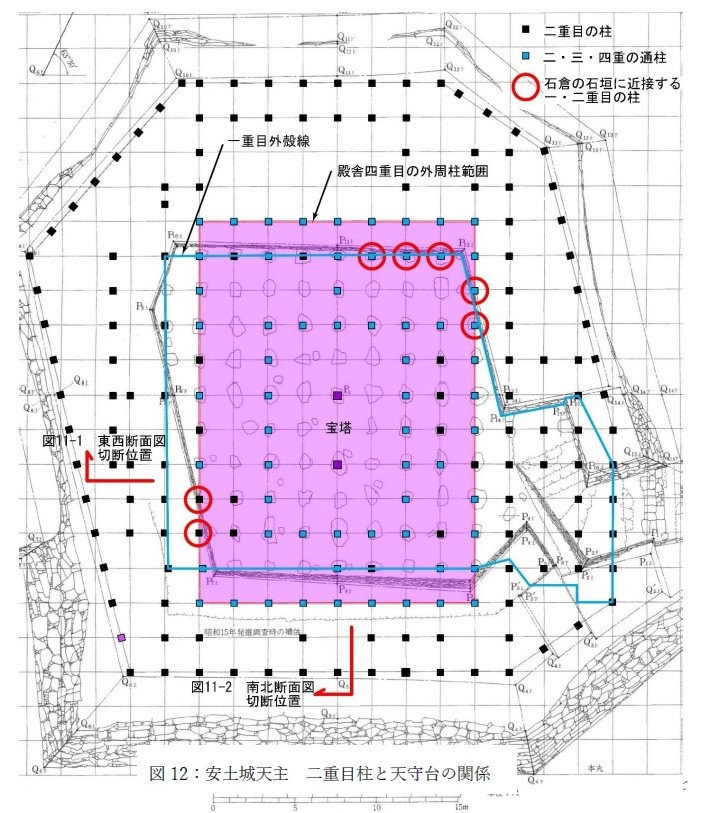

断面図だけでみると、東西面の母屋の柱は、南端・北端の1本づつだけ(次章に礎石図で示します。)が石垣の外にあるだけで、基本的に地山の上に乗っています。

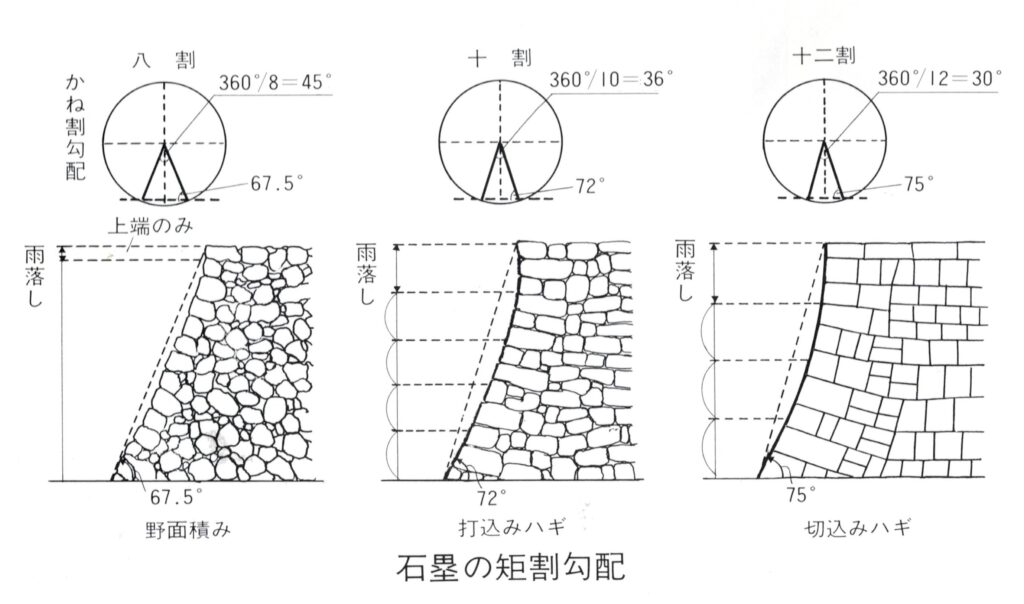

石垣の積み方をみると、南面は64度、北面は69度の勾配で登っているのですが、東西面の石垣はわずかな「反り」をもって、上端を垂直にあげています。そうしないと、「天守指図」の一階平面が石垣の上に乗らないので、内藤先生は石垣の「反り」を推定したのでした。

さらに、私的に言い添えますと、

「地震対策として、母屋は地山の上に載せたい。石垣を地山に沿わせて積んできたが、南北断面図にあるように、うまくいかなかった。」が、驚愕の天主の造形にしました。

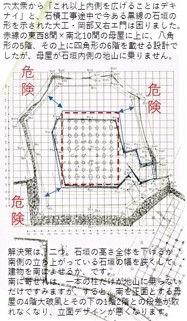

地山形状から、根石は、南北面の敷地幅を先に余裕を持って決め、東西を割り、八角にして地山にそれなりに合わせるとしたのですが、東西面の勾配が緩くなり、穴倉全体を北に持っていくことができず、南面に皺寄せが行き、石垣の北側は余裕が生まれ、大きな附属屋を建てる事になる一方、必要とした敷地は確保できず、南側石垣の上の母屋を載せざるを得なくなりました。

東面61度、西面63度の東西面は、「反り」をもって、石垣内部を広げ東西8間の柱を地山の上になんとか置いたのですが、北面石垣の69度違い、64度で積み上がった南面石垣は、穴倉底面を5尺、計画より短いものとしました。よって、東西8間×南北10間の母屋を地山(石蔵底面)の上に置けなくなってしまったのです。

満田高久氏が、礎石(柱の位置)を明瞭に書いてくれました。2025/02/14

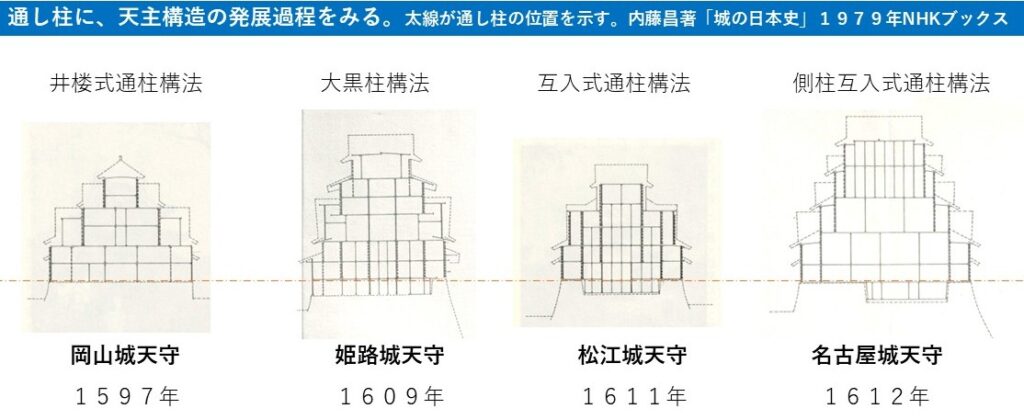

母屋(4重目、3階)の南北10間を地山に載せたかったのですが、9間しか載らなく、しかも赤丸の3本はそれでもつらい。それで、5・6階のパビリオンが建物の中心に来ないのですが、母屋11間として、南北共に盛り土の上に、1間幅で母屋の柱を置いたのでした。そして、その柱(青色)は、2.3.4重の通し柱として、母屋の剛性を高めています。松江城、名古屋城の側柱の先駆です。

松本城が、見た目は寄棟屋根を積み上げた層塔式なのに、望楼式だといわれるのは、母屋に望楼を載せた、井楼式の構造だからです。

2重目(1階)の盛り土の上の附属屋(下屋)は、吹き抜けの4間×6間の芯柱架構を一気に組み合あげたあと、直ちに芯柱架構つなげられたことでしょう。

13、5尺の段差を持つ、石蔵の礎石と盛り土の上の礎石との間の水平、垂直を取らないと、上に積むことはできません。盛り土の上の水平は「土台」を回してとりました。「土台」は天守から生まれたのでした。

東西の母屋は、何とかナナメにしても石蔵の地山に置いたのでしょうが、〇印の4本、さらに2本はつらいです。平面図、立面図で見ると、西の柱列Y15が3重目(2階)で無用に飛び出て見えるのですが、構造上盛り土の上にバランスを取るために、飛び出させたのでしょう。

大工の設計図通りに、石垣を穴太衆が組めなかった事が、驚愕の天主の造形にしたのでした。

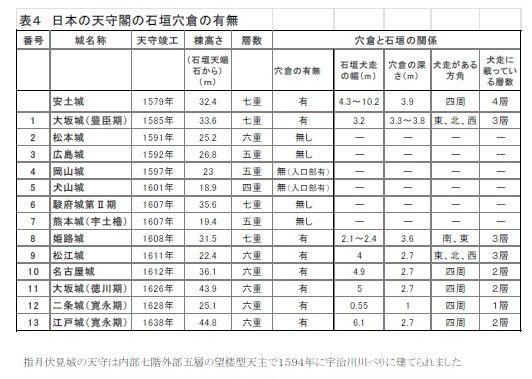

名古屋城天守は、附属屋(下屋)は、2層だけしか石垣の上には載せていません。多層の天守は重たいので石蔵の地山の上に載せないといけません。石垣は盛り土ですので、重さに耐えられず崩れてしまいます。赤丸の7本の柱は、上部の7尺グリッドの柱位置からすると、石垣内側に当たってしまいますが、下図の名古屋城の赤線のように、周囲の施工が終えてから、石垣に沿って押し込んででも、地山の上に載せたのだと思います。

13.5尺、地山より盛り上げた石垣上面幅は7,5m必要であるという前提で書いています。

私なら、穴太衆の積む石積み角度が緩くなる(予定69度→実際61度)のを現場で見ていて、「石垣の土盛り部分高さ13.5尺の安定が確保できない。」と心配する穴太衆に対して、「穴倉底面が設計図通り確保できないのはダメだ。」と、石垣を積みなおさせますが、どうして大工の岡部は穴太衆の思うがままに積ませてしまったのでしょうか。

考えられるのは、天正4年1月に安土山への石積みは始まったのですが、蓬莱山の企画は早く、天正元年8月の浅井氏・朝倉氏征伐後すぐにされ、天正3年中に木材は集められて乾燥に入っており、天正4年に大工は山頂に飯場小屋を建てて、この1年、石積みと並行して材木の刻みも順調に行われていたのでしょう。

すなわち、天正5年8月立柱の予定、1年半後天正7年正月の竣工予定(実際は5月にずれ込む)がすでに決まっていたのではないでしょうか。

穴太衆、土木工事とのコミュニケーションが大工に取れておらず、大工が知らないままに積まれてしまって、積みなおしの時間が取れないなら、大工は自身の架構の工夫で解決するしかありません。

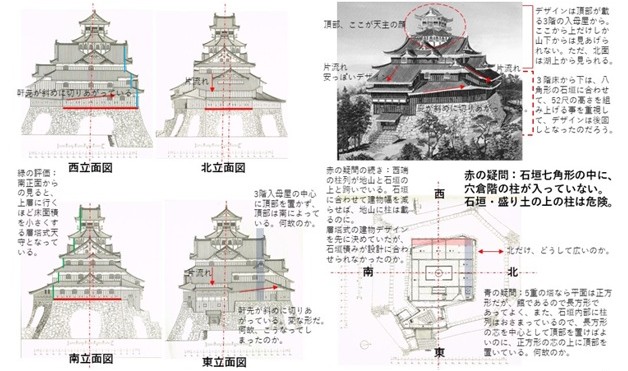

城下への威容を示す主たる面は南であり、後の層塔式デザインに近い姿で南面は順に低減されて積み上げています。当然、石垣の高さも計画より下げたくないです。よって母屋が石垣の上の載る事になりました。

ならばと、北面もバランスを考えて石垣の上に乗せ、北側の大きな附属屋が盛り土の上で傾かないように2階床組全体を先に組み、石垣の上に乗る架構と地山の上の架構の一体化をはかっのでした。

そのために、母屋の南北10間であったのを、南北11間と設計変更をする。結果、「5階・6階の望楼が、大屋根の中心に乗らず、東西面からみると南に寄って見えるが、天主の姿は、南の城下町・街道からと、北の湖上からがメインなので良しとした。」のです。

大工の設計図「石垣を69度で積み上げる。」のようにはいかず、設計変更をした結果が、この建物の芯をずらして置いた望楼だったのでした。

「望楼が大屋根に中心にないのは設計者としてありえないこと。何故、このことを内藤先生は書かなかったのか。」と私は半世紀のあいだ疑問でしたが、石垣の勉強をしてわかりました。穴太衆に頼まざるを得ない「野面積のづらつみ=自然石を地山に沿わせて組む」ですので、大工の設計図「石垣を69度で積み上げる。」のようにはいかず、設計変更をした結果が、この建物の芯をずらして置いた望楼だったのでした。

この私の論理の証明には、「高石垣と穴倉内側の高さ13、5尺の石垣が挟む盛り土の最低幅が、築石の裏に埋めるぐり石で決まり、その幅は7.5mだ。」と穴太衆に言ってもらうしかありません。変形八角形の中に長方形の母屋を入れるとは、内側の変形7角形のほぼ垂直に立つ石垣が崩れずにあることにかかっており、私は、石垣全体を見て、7、5mの幅が必要だと穴太衆が判断したのだと推定しました。現状の石垣の崩れを見ると、3分の1から2分の1の高さが崩れたと言うより、13、5尺に積まれた石垣が崩れたと言えます。盛り土ですので、地山と違い崩れやすいのでした。

一般の天守台の石垣の頂部は、穴倉周囲に高さ・幅13尺ぐらいの石垣を積み、天守の附属屋を載せています。重い母屋は、穴倉底の地山にのせて、付属屋を吊り上げているようなイメージでもあります。その石垣の独立壁ですが、穴太の後藤家文書の管見の限り、記述がありません。

石垣で郭を作れば、隅櫓に、出入り口には多門櫓と、盛り上げた石垣の上に建物を作ることもありますが、天守のような重いものは載せないのが、秘伝書に書かなくても当然なのでしょう。どのように積めばよいかを探して真田純子著「誰でもできる石積み入門」に行きつきました。フリーススタンディング(独立壁)ダブルファサード(表裏壁)と、外国の事例が出ていますが、いずれも建築とはなりません。ローマ時代の建物は、レンガの型枠にコンクリートを流し込んだ厚さ2m以上の壁の表面に大理石を貼ったものであり、石造ではありません。