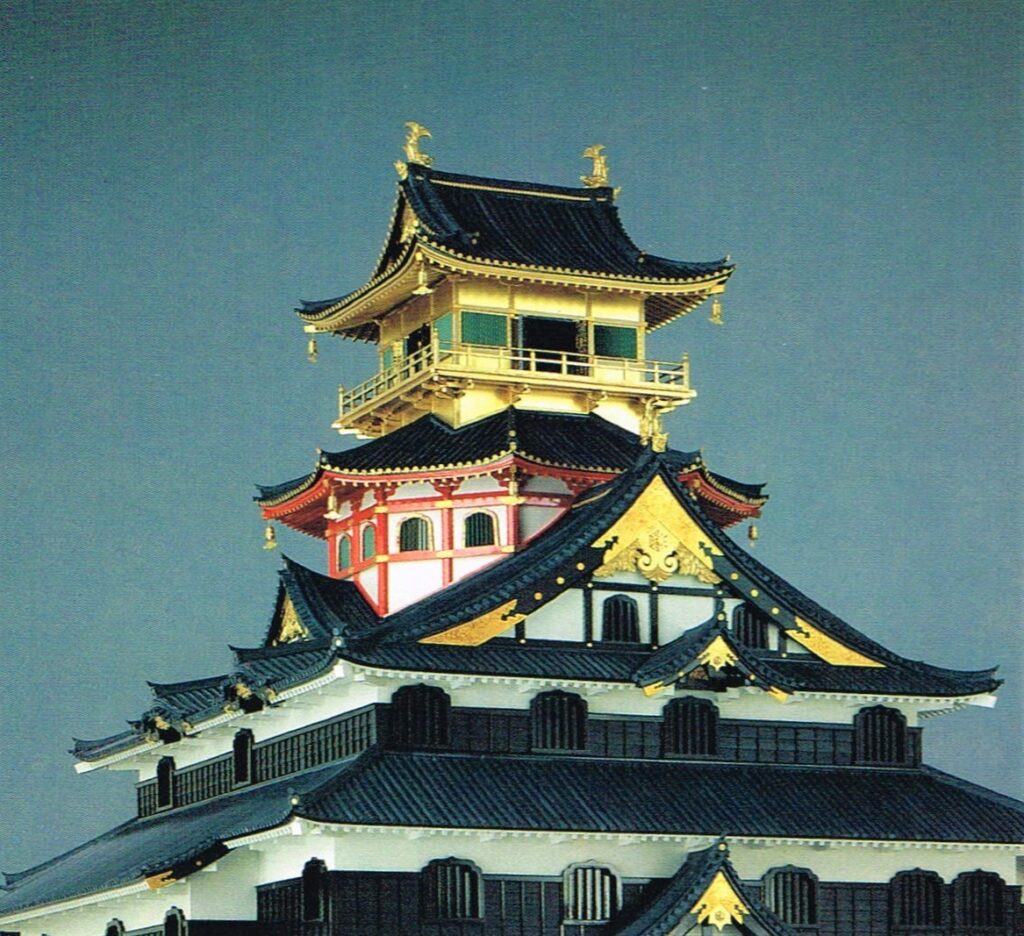

「いくつもの安土城天主が復元されたのですが、どれも確実なものはなく、幻の天主となっています。」と、滋賀県知事は語り始めました。2023年、これから20年をかけての「安土城基本整備計画」を発表したのですが、「まずはCGでの復元をして、「再建」を目指す。」と言うのでした。2020年から知事は言っていたのだそうです。

嘘でしょう。「再建」って何?どうやって?「幻」では「再建」などできないのに?あれっ滋賀県のホームページの「再建」が「復元」に変わった!

新聞記事は知事のいうまま記事にしていました。しかし、私はそれらより、内藤昌の弟子として、「内藤昌復元案」が、滋賀県知事の頭にない事が不思議でした。「もはや、幻の天主ではない、内藤昌復元案によって「幻」は半世紀前に解かれている。」というのが私の認識です。

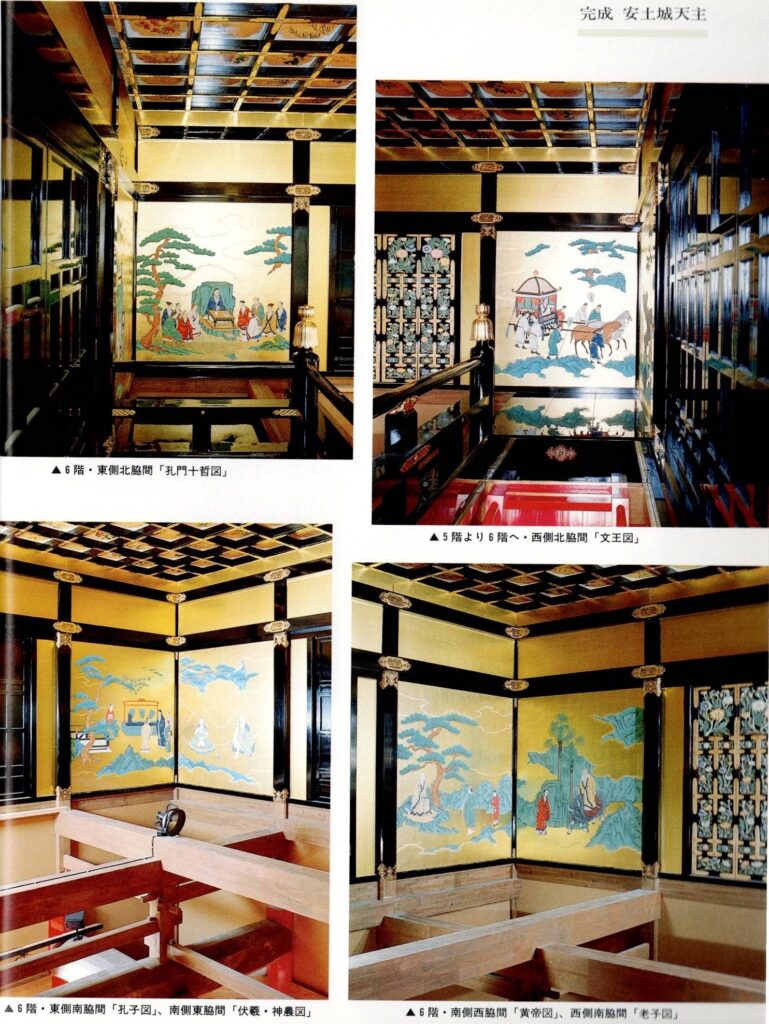

半世紀前に内藤先生が「安土城の研究」を国華に発表し、15年後の1992年セビリア万博の為に、堺屋太一プロデュースによって、天守の5階・6階の原寸模型を作られ、20分の1の雛形と共に安土に置かれて30年以上たつのですが、知事の「どれも確実なものはなく、幻の天主。」とは、滋賀県はどうなっているのか?

恩師・内藤昌先生の「復元 安土城」における復元的研究の成果、功績を「滋賀県のホラ話:幻の天主」で消されるのを、弟子としてほっておくわけにもいきません。滋賀県のホームページから入って、現在の安土城天主の扱いを調べました。

またもや、三浦氏による「木造天守復元」であり、彼の相方は滋賀県考古学の木戸氏なのでした。小牧市、岐阜市でも「信長の城」と市長が売り込むと、その支えは発掘を仕事とする教育委員会の考古学者でしたので、同じです。

地方行政にある考古学者たちは、市長・知事の「信長」売りのネタを作り、発掘費用に税金を使う価値があるとするのでした。そのこと自身は重要な事なのですが、なにも「賑わし」なぞしなくても、「信長」研究に貢献する、遺跡の価値を見出すことはできると思うのですが、「賑わし」の為に建築学によらない復元を簡単に行ってしまうのです。コンピューターでの復元は、学研などの好事家たちの稼ぎに直結しますので、賑わしの「幻の安土城、再建。」のような事が全国で繰り返されています。

昭和の時代に、町を元気にすると、藤岡先生、城戸先生が全国にコンクリート天守を設計したのですが、それらの老朽対策工事をしなければならない時期を迎えました。河村名古屋市長は「天守木造化500億円事業」を、三浦氏等の手助けを得て2014年に立ち上げました。88億円を使ったのですが何も進んでいません。文化庁は「岐阜城、小牧城のような模擬天守であっても、戦後復興のシンボルとして価値を持つものであり、老朽化に伴いこの際壊せとは言わない。耐震改修しなさい。」と「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」を改訂し、「面白いぞ!木造天守。観光ネタになる。」の木造天守復元運動を止めました。史跡の価値創出にじっくり取り組んできた北垣先生の金沢城のように行わないと、史跡内の木造復元は文化庁に認められません。

考古学で信長の城の「幻」が見えるようになることはなく、ましてや「再建」できる絵が描けるはずもないです。小牧市のように、せいぜい石垣を積みなおすだけです。そこで、木造天守復元運動を江戸城、名古屋城、熊本城、広島城と続けてきた三浦氏が登場するのでしょうね。滋賀県は、今までの三浦氏の天守木造復元での失敗の数々を知っているのでしょうか。

・掛川城、大洲城の木造天守復元は三浦氏の師匠筋の宮上氏によるものです。大洲城は三浦氏が宮上氏を手伝っています。宮上氏が亡くなってからはプロジェクトを引っ張っていました。

・三浦氏が運動の先頭に立ち「2020年東京オリンピックまでに木造復元する。」江戸城は、宮内庁が30分の1の模型を作り、もう皇居内での木造天守復元運動は終わりました。

・熊本城天守は地震で壊れたので、三浦氏は「この際壊して木造天守に。」と動いたのですが、国交省が金を出すということで、早い回復を願う熊本県、熊本市はコンクリート改修に一気に傾きました。

・名古屋天守木造化の為に壊すとされてコンクリ―ト天守が入場禁止となったのは2018年でした。今も木造天守案ができないままに、入場禁止は続行中です。9年事業を推進してきた河村市長は国会議員になったのですが、後継の市長も「木造天守を実現する。」と公約にしており、購入した材木の倉庫代を毎年1億円を払いますが、事業を請け負った竹中工務店は消えてしまいました。

・名古屋城天主木造化事業を横に見て、福山城、岡山城はコンクリート天守改修工事を終えました。

・和歌山城と広島城のコンクリート天守は今も、もぞもぞと、どうするのか決めきれていないです。

私は、半世紀前に内藤先生に頼まれて、安土町の町長宛てに「木造天守復元は危険で違法なので、できない。」のメモを作ったのを思い出しました。

「安土城の復元 2023年」をブログにしていたので、「2025年正月」にこのブログに追加して滋賀県の為に書いたのですが、知事からの返事も得たので、ここに「滋賀県の為の文」を分離します。「安土城の復元」の質を保ちたいのでした。

- 滋賀県知事から、代理ですが、返事を頂けました。感謝です。名古屋城木造天守の事から、「再建」は無理で「賑わし」ならばよいが、と私は手紙にしたのでした。はい、「賑わし」でした。内藤先生の「設計図の発見」レベルがないと考古学では「幻」の実像には迫れないと思いますが、発掘には費用もかかりますのでその為のボラ「再建」なのでした。2025年2月10日

- 滋賀県木戸雅寿氏が、2024年「内藤案の天守指図に言及せず、内藤先生の研究を他のイラストレーターの復元と同一に扱い、中村案を復元図として唯一紹介」しているのをみて、アップしていたこの「安土城の復元 2023年」に、2025年正月、さらに以下を書き加えました。滋賀県知事の狙いが「天主復元」でなく、県としての「賑わし」にあるならこのブログは役立ちましょう。

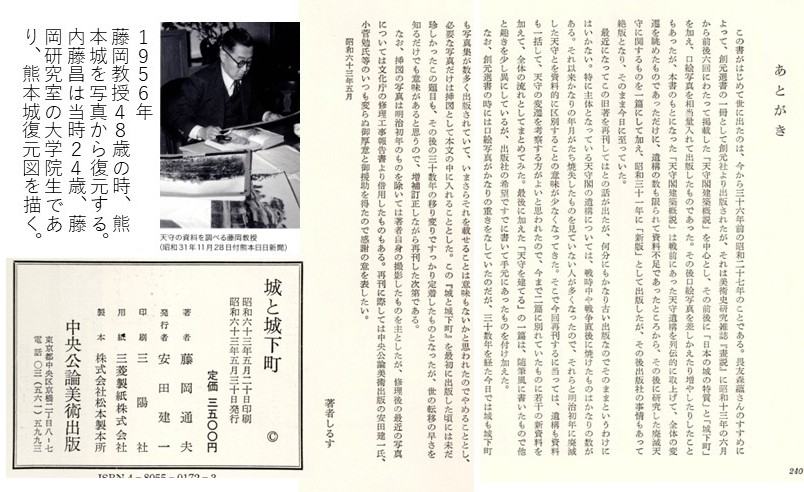

- 藤岡道夫(1908~1988)「安土城天守の出現」 昭和63年1988年「城と城下町」中央公論美術出版刊 でもって、内藤復元案 昭和51年は学会の定説として確立された。

滋賀県知事から、代理ですが、返事を頂けました。感謝です。名古屋城木造天守の事から、「再建」は無理で「賑わし」ならばよいが、と私は手紙にしたのでした。はい、「賑わし」でした。内藤先生の「設計図の発見」レベルがないと考古学では「幻」の実像には迫れないと思いますが、発掘には費用もかかりますのでその為のボラ「再建」なのでした。2025年2月10日

私、高橋は「1992年作成の内藤昌復元案による原寸模型、20分の1の雛形が安土にあるのに、今も<幻の天主>とはオカシイ。滋賀県には学問がない。模型を観光のネタに30年以上もしている近江八幡市は困っているゾ。滋賀県考古学の木戸氏、彼は自分で掘立柱がないと2000年に報告書に書いているのに、今は掘立柱があったかもしれないと言う。オカシイ。」と書き、木戸氏が推す広島大学の中村准教授の掘立柱の案を「文学部の建築を知らない素人の案、イラストレーターの復元と同じだ。」と私は叩いたのですが、滋賀県からの返事は以下です。

私の指摘とは的はずれの回答ですが、それが役人です。返事があっただけで感謝しています。これで怒りはしません。ここに、滋賀県からのメールを公開します。

天守指図を元にした内藤復元案が正しいとすれば、その後の復元案はありえないのですが、今も<幻の天主>だとして、これからも滋賀県は「幻」を追いもとめ、実像を明らかにするというのでした。言い換えると、滋賀県は内藤復元案を正しいものと認めていなく、また、実像に迫り「再建」できるとも心底は思っていないのでした。確かに、いくら掘っても、建物の姿は考古学からは出てきません。

賑わしは地方自治体に必要ですので、<幻の安土城>ならこれからの発掘にも良いキャッチですが、<幻の天主>では、滋賀県に内藤先生の「天守指図による復元的研究」という学問への理解、追及はありません。

県知事には「学問」は無理なのでしょう。「賑わい」があれば良いのですから、 内藤復元案も建築素人のイラストレーターによる復元案も同列なのでした。「天守指図」を否定しない限り、その後のイラストレーターの全ての復元案は成り立たない事が県知事にはわからないようです。

なぜ、内藤復元案を滋賀県は否定し他の復元案も示すのか、その否定論を滋賀県は語り、「幻を明らかにする。」理由を示さないと、滋賀県にその確固たる論がないのでは、単に「滋賀県のホラ:幻の天主」です。文化庁は滋賀県の「復元」を相手にしません。

具体的には現在の「安土城城跡基本整備計画」を「安土城城跡保存活用計画」に発展させて「復元」を滋賀県が文化庁に訴えるのですが、20年かけての整備計画とも言っていますので、「復元」は県知事の賑わしなのでしょう。また、学者のスタンスを持たない役人ならば、「ホラ」であるかどうかなどどうでもよい事なのしょう。

確かに、内藤復元案も復元案であって史実ではありえません。では、そんな史実など永遠にたどり着けないのでは、史跡の上に「復元」はありえないのでしょうか。

平城宮は国が「復元した」と言っていますが、大極殿の史実などわかってはいません。法隆寺の入母屋・金堂からの写しですが、興福寺の寄棟・金堂の方が格上でしたので、寄棟であっても不思議はありませんでした。しかし、「再建」の為の史実などわからなくても国は推定「復元」したのです。「ホラ」をやめて、真摯に取り組めば文化庁が反応するかもしれません。そして「賑わし」での名古屋城天守木造化事業は、文化庁が認めなかったのです。ここ、私から滋賀県へのお節介の大切なポイントです。

また、「復元」などありえなくても、県政の為の知事の賑わし「幻の天主」ですので、賑わしに税金を使うのだと県民が理解すれば良い事です。学問としてはダメですが、世間的には問題になりません。名古屋市は天守木造化事業に88億円も使ったのですが、文化庁の了解を得られず事業は頓挫しています。そして、名古屋市民の多くは無関心で事業の失敗に怒っていません。

名古屋市民は、2014年河村市長を囲む三浦氏、千田氏、麓氏のシンポジウムから「木造天守ができる。」と騙され、河村市長と文化庁の争いが続く中で、88億円の税金を使いました。2022年竣工の工事を505億円で請け負った竹中工務店は、請負契約に失敗したので、金を返してくれると思いますが、はたしてどうなるのでしょうか。

私は老婆心ながら、滋賀県がそうならないように願って「知事への手紙」を書きました。全国の地方自治体を見るに、「木造天守の再建を夢みる」の賑わしは普通の事となっています。しかし、櫓は復元できても高層の天守の再建はできず、税金の無駄使いになります。私は河村市長が失敗した名古屋城天守の木造化事業を広く知らせないといけないと思いブログにしています。木造天守の復元を願う皆さん、名古屋の失敗=税金の無駄使いを参考にしてください。

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

文化財保護課(所属)<bunkazai@pref.shiga.lg.jp>

takahashi@pontak.jp

高橋和生様

「知事への手紙」をお送りいただきありがとうございます。 まずは、お返事が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。お手紙は知事も拝見しています。担当しております文化財保護課からお返事させていただきますことをご了承ください。

このたびは「幻の安土城」復元プロジェクトについてご意見を頂き、ブログも拝見いたしました。

本県で取り組んでいる「幻の安土城」復元プロジェクトは、謎に包まれた安土城の実像を解明し、目に見える形にすることで、安土城の価値・魅力を広く発信することを目的とする事業です。これまで、多くの研究者が様々な天主復元案を発表されていますが、いずれも復元の根拠となる資料として決定的な案として確定したものはなく、安土城の実像はいまだ謎につつまれており、「幻の城」といえる状況です。

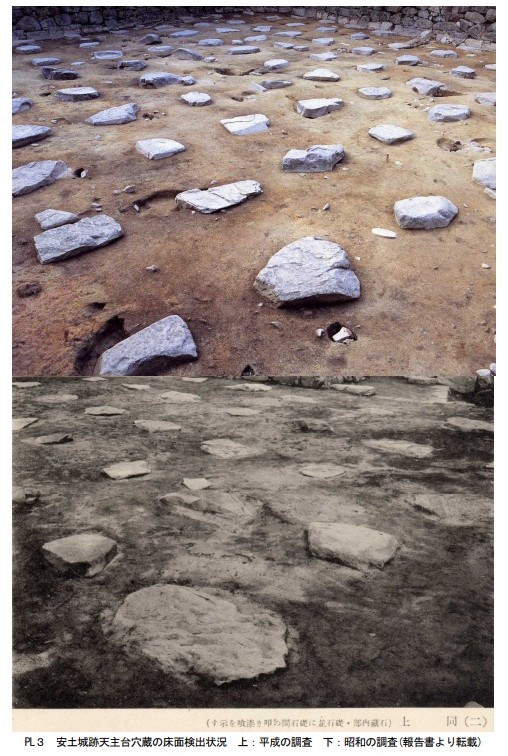

お手紙にもありますとおり、安土城の再建は幻のままではできません。そこで、本プロジェクトでは、まず安土城の実像解明に向けて、「安土山図屏風」をはじめとする安土城に関する資料の探索を行うとともに、安土城跡の発掘調査に取り組んでいます。発掘調査については、昭和、平成に続き令和の調査として、令和5年度から天主台とその周辺を調査対象地として発掘調査を行い、安土城天主の姿に迫ろうとしているところです。また「安土山図屏風」をはじめとする資料探索については、その研究者と協同して調査研究を進めているところです。

これらの取組につきましては、すぐに成果が出るものではありません。地道な調査研究を積み重ねることによって、いつの日か安土城の実像が明らかになり、天主を再建できる日が来るかもしれません。本県ではあきらめることなく、それを目指して、今後もプロジェクトに取り組んでいきたいと考えています。

今後は、頂戴しましたご提案も参考とさせていただきながら、引き続き、特別史跡安土城跡の調査と整備、保全と活用に取り組んでまいります。これからも、お気づきのことがありましたら、ご意見をお寄せください。

時節柄、くれぐれもご自愛ください。

令和 7年 2月 10日

滋賀県文化スポーツ部 文化財保護課 安土城・城郭調査係 電話:077-528-4678

滋賀県木戸雅寿氏が、2024年「内藤案の天守指図に言及せず、内藤先生の研究を他のイラストレーターの復元と同一に扱い、中村案を復元図として唯一紹介」しているのをみて、アップしていたこの「安土城の復元 2023年」に、2025年正月、さらに以下を書き加えました。滋賀県知事の狙いが「天主復元」でなく、県としての「賑わし」にあるならこのブログは役立ちましょう。

問題は、行政の滋賀県がホームページで、考古学の木戸雅寿氏(1958年~)に「安土城復元研究の過去・現在・未来」を書かせた事です。これほど、学者として醜い論はありません。2000年に自ら天守台中央ピットを再発掘し、報告書に「掘ったて柱はない。」と書いておきながら、自著2003年<よみがえる安土城>に、「掘ったて柱があった。」と主張しています。

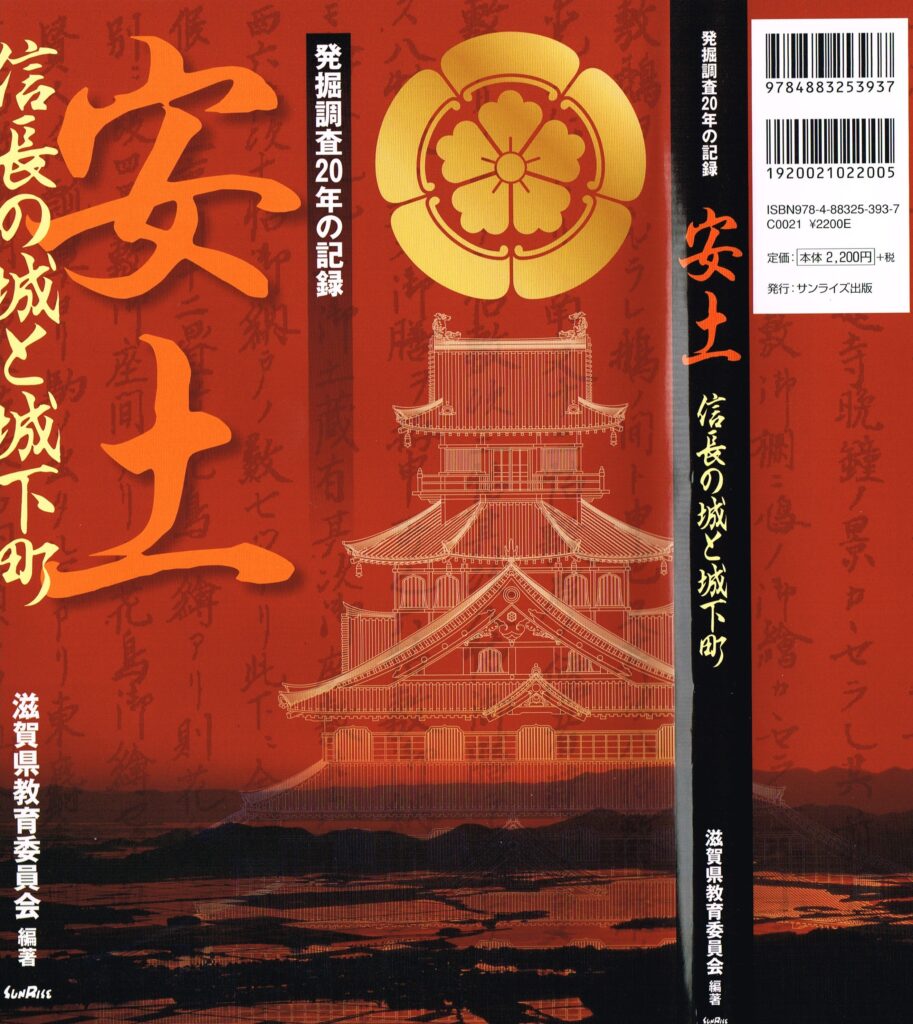

その後も内藤昌先生(1932~2012年)の「天守指図」について、彼独自の反対の論考を出していません。考古学では「天守指図は偽書」と言えないのでしょう。「信長の城と城下町」にはこの20年間の発掘の記録があるのですが、掘立柱の存在を否定しておらず、「天守指図」の宝塔の記述もなく、出土したナナメ軒瓦の記事もありません。

このように「内藤復元案を無視する事」を滋賀県が保証する考古学者の立ち位置を確保して、彼は20年来続けています。なぜなのでしょうか、わかりません。

彼の作った発掘記録から、建築学として「掘ったて柱はなかった。」と2000年発掘報告でわかりましたので、今さら、木戸氏(1958年~)と三浦氏(1954年~)が「中央に掘ったて柱があった。」と滋賀テレビのカメラに向かって言っても、内藤復元案は揺らぎません。気の毒なのは今更ながらの「幻の天主」に税金を使われる滋賀県民です。

滋賀県のホームぺージにある「安土城復元研究の過去・現在・未来」では、木戸雅寿氏は「内藤案が画期的」とは書いていますが、その画期的な内容を具体的に語らず、その後の全くの素人であるイラストレーターの復元案と内藤案を同列に扱っています。

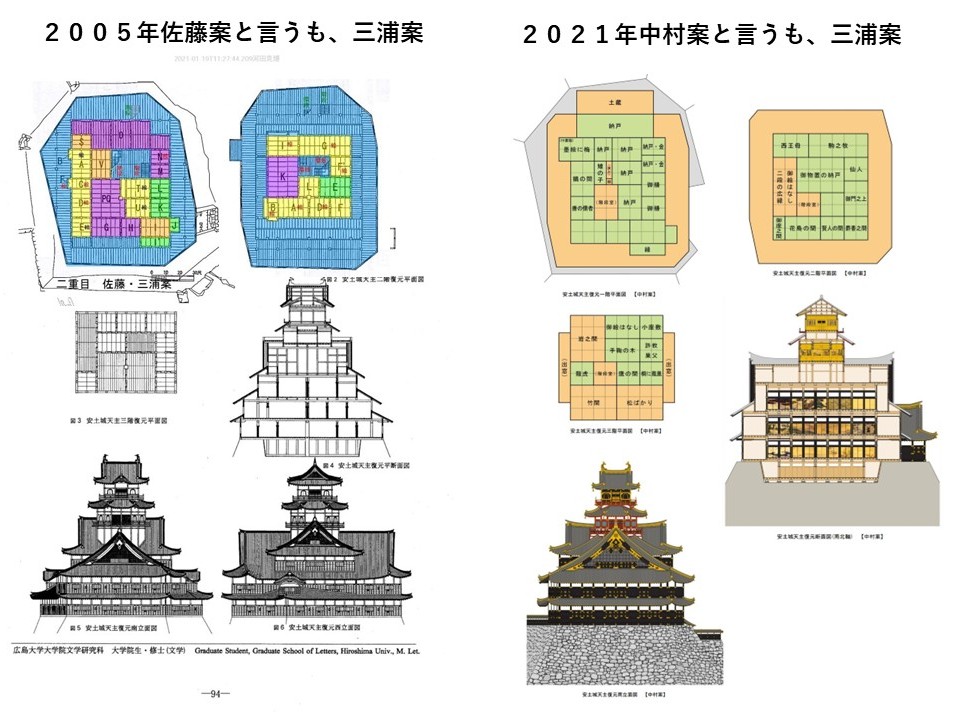

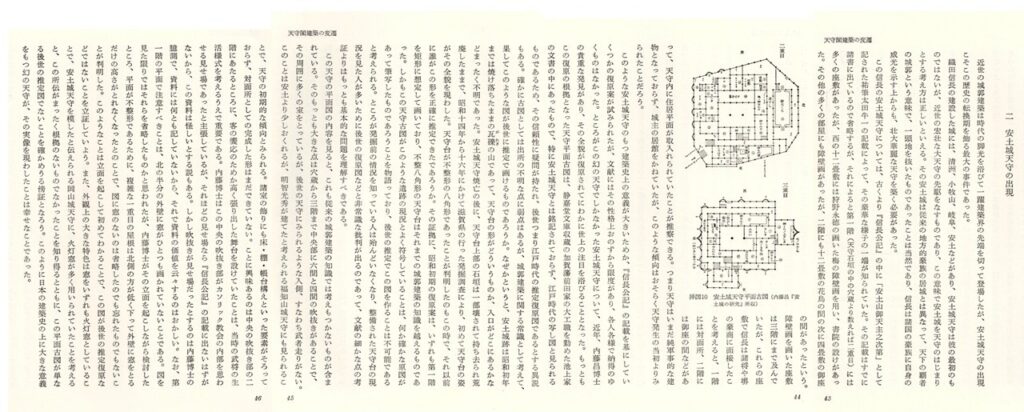

そして、「安土城復元研究の過去・現在・未来」の中で木戸雅寿氏が示す復元案は中村氏(1990年~)の案なのです。以下をご覧ください。中村案は佐藤案とどう変わったのか?そんなことは三浦一派にはどうでもよいのです。どちらも三浦案であればよいのです。この二つの復元案を見て、それらの違いなどはメクソ、ハナクソの類であり、内藤昌復元案の前ではどうでもよい事がわかりましょう。「天守指図にもとづく内藤復元案」は、三浦案より圧倒的に複雑です。「大工の願う天守台を穴太衆が作れなかった」事がこの複雑な天主の形としたのでした。

文学部であり、古建築の復元的研究など到底できない者同士が組んで、あたかも学者のごとく「復元した。」と振舞っています。滋賀県知事にうけても、これこそイラストレーターの復元案と変わりませんので史跡への許認可権を持つ文化庁には到底通じません。ここに私がこうして書いているから、間違いありません。

復元的研究には、トレーサビリティが必要である。

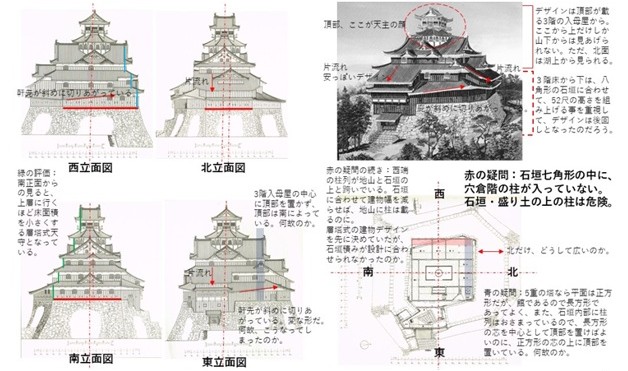

繰り返します。三浦案(佐藤案、中村案)は、建築として成り立っていないのですから「幻の安土城」のままで、復元、再建は文化庁に認められません。私が示したような架構方法も住まい方も、まったく彼らからの説明はありません。外観を語るだけでは、それは単にトルソ(かたまり)であり、人間が活動するための空間を内部に持つ「建築」とはいえません。

文学部の考古学でもって木戸氏(1958年~)が、発掘成果として古建築を語り、文学部の中村准教授(1990年~)が内藤案を非難するのですから、どだいオカシイのです。建築知識のレベルが内藤先生(1932年~2012年)とは全く違います。建築史学は歴史学の一部ですが、同時に、建築工学から科学的な考察をし、実際に建てられた形を追い求め、近づけます。

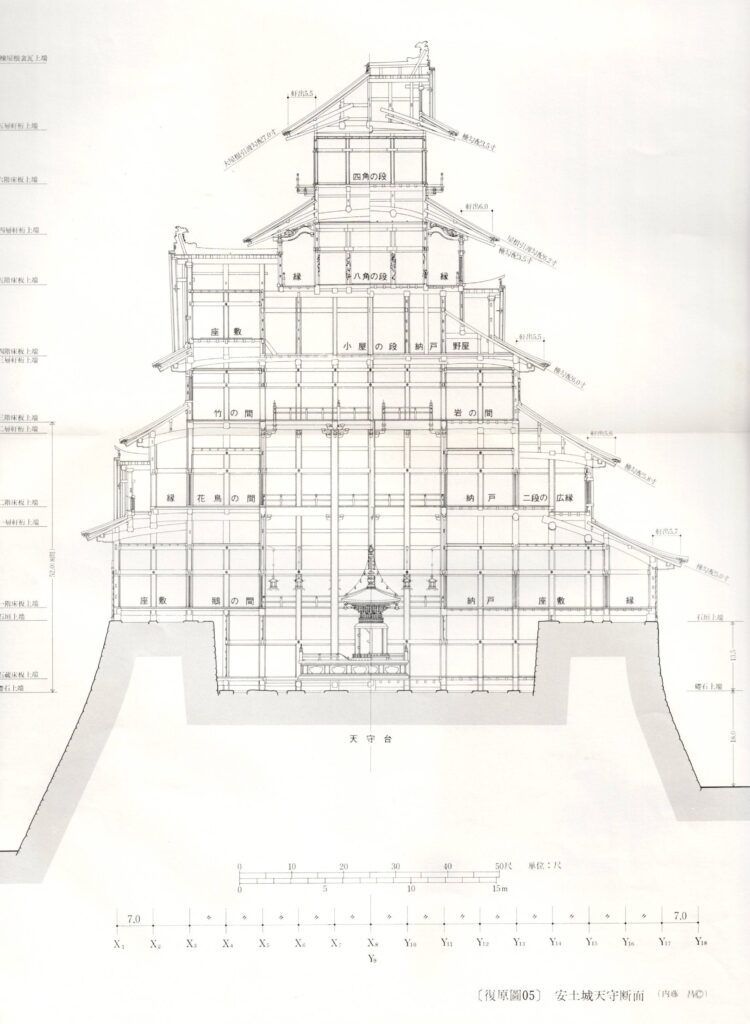

天守指図は平面図への書き入れだけですので、縦方向の数値は、石垣の実測をし、他の天守の階高表をまとめ、屋根形状のいくつかの試案を作成した上での、全て推定です。「復元的研究」と先生は言っていましたが、真実に迫る「復元」をトレーサビリティを持って行いますが、「真実である。」とは言えない限界を有するものです。 内藤復元案であって史実と違うのは当然です。

しかし、その復元された姿は、内藤先生が数々の教示を得た、歴史学、考古学、古文書学、書誌学、美術史学、思想史学、宗教史学、経済史学、技術史学、都市史学、建築史学の諸氏に、新たなインスパイアを与えるものであり、内藤復元案は史学学問領域のエポックとなりました。ですので、安土桃山時代を代表する狩野永徳の絵と並び、安土城天守の内藤復元案が日本史の教科書副読本にあるのです。

内藤先生は「バチカンに贈られた、永徳の描く安土を是非見たいものだ。私の「復元的研究」がどれだけ史実に近づいているか、わかる。」と日頃から言っておられ、後年には探しにも行かれているのですが、かないませんでした。

内藤先生の発表から半世紀を経て、「内藤復元案」は史学学問領域の定説となっています。しかし「真実である。」ではないです。復元案としての限界を持っていますので、中村氏のように復元過程の重箱の隅(ex.東西の天守台石垣にだけ反りがある。)をつつくことはできます。内藤先生はトレーサビリティを保つべく、復元の不確かさもきちんと書き残しています。すなわち、重箱の隅はオープンであり、建築素人の中村氏でも容易につつけます。だからと言って、内藤先生の「復元的研究」の成果、評価は揺らぎません。

学問に向かう内藤先生の姿勢は、宮上氏も認めるところで「内藤復元案はマチガイ。」と1977年に論文を書いたのですが、内藤先生の研究を否定することはしていません。できません。内藤復元案では、八角形の平面に、吹き抜け中央に舞台まであるのですから、宮上氏は「ありえない。」と思い、宮上案を作りましたが、内藤復元案を否定するには、「復元史料の天守指図は偽書」とその史料「天守指図」にケチをつけるしかないのでした。

イラストレーターの復元は、このような「復元的研究」でなく、トレーサビリティ(追跡可能性)が必要などとは全く考えていません。「信長公記からの復元」と言い、平面図を書いて解説しているのは半世紀前の宮上氏だけであり、20年前の「城のつくり方図典」三浦案(佐藤案)は、イラストレーターの復元の類です。5年前に中村案と名を変え、なぜか形も変えた(三浦伝統建築文化研究室で見えます。)のですが、「安土城復元研究の過去・現在・未来」では、平面図から柱を抜き取られており、さらに「建築」とはなっていません。

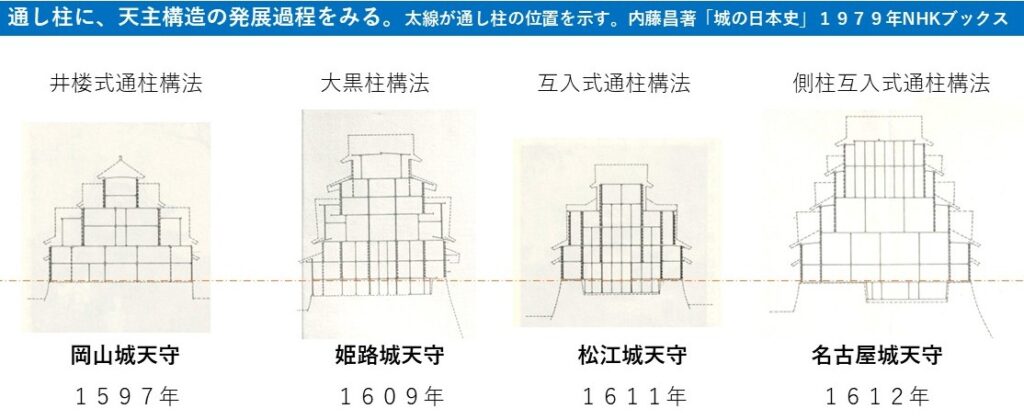

この高層伝統木造建築の構造計算を、宮上氏、三浦氏が復元した大洲城天守のように「時刻暦応答解析」もしくは「限界耐力計算法」にて行えば、三浦案の掘ったて大黒柱がまったくダメだと証明できましょうが、そんな無駄な事をしなくても、歴史学を古文書を元に科学的に探求される方ならわかるように、「天守指図」を元に内藤先生は一歩づつ書いていますので、丁寧に追えば、面倒ではありますが、決して難しくはありません。

内藤先生は、著作「復元安土城」で「信長公記」と「天守指図」と「八角の石垣」の一致を明らかにしました。宮上氏のいう「天主指図は大工の妄想」ではなく、史実としてあった安土城天主の姿が、拝見記「信長公記」と大工の「天守指図」と別々の方法で残されていたとするのが、科学する学問「復元的研究」の結果です。三浦氏、その他のイラストレーター諸氏の妄想の復元とは全く違うものです。

古文書が多く残っている時代であり、中でも安土城には「信長公記」があり、近世の13の天守も残っていますので、中村泰朗氏がここまで「考古学の成果」から考るべきだとは言われるのがわかりません。

おそらく、それでしか彼の知識レベルでは妄想を掻き立てる物がないからでしょう。建築を知らずに自身(?)の復元案を述べるのですから、妄想を認める「考古学」は便利なツールです。テレビのお城番組でよく見かける千田嘉博氏の肩書も「城郭考古学」です。しかし、古建築の復元は簡単に素人が口を出せるものではないのです。

「騎馬民族はやって来た。」のように、古文書の無い時代を妄想で語るのは「アリ」だと思います。考古学は妄想をすべき学問ですが、この信長時代を「考古学」から語るのは無理があります。千田氏の城論は考古学でなく、宮上氏から「江戸城は白かった。」内藤先生から「江戸始図」と先学の論文からの引き写しです。両氏とも亡くなっており、彼は学者でなくタレントですので、誰も彼を責めません。

是非、内藤先生の復元断面図を虫眼鏡でご覧ください。三浦、佐藤、中村諸氏の漫画とは違う、建築工学の図面であることがわかります。100分の1で建築部材のおさまりを書いています。

安土駅前の安土城郭資料館にある、半分に割れる模型の為に、後輩の鈴木氏が20分の1、7分の1の図面を一体どれだけ書いたことか。

この模型は宮大工が作っています。模型屋ではありません。「雛形」と言って、宮大工の仕事として昔からありました。

模型を作りながら、内藤先生は現実にあった建物を、模型を作る大工の声を聞き、模型の中に見出そうとしたのでした。

「内藤案には、さらに検討を要す。」とあるが何を「検討せよ」と言うのかその記述はない。「掘立柱はなかった。」と2000年発掘報告をまとめたのに、「掘立の大黒柱があった。」と何故今になって言えるのか。

滋賀県知事の手前でしょう。「堀ッたて柱の案、これも捨てがたい案である。」「内藤案には、さらに検討を要す。」などと何を検討すべきかも言えないままに、もっともらしく「安土城復元研究の過去・現在・未来」の中で言い放ち、内藤案を真正面から見ることをせず逃げています。「検討を要する。」なら、自分で検討をすればよいのですが、検討すべきものがわからないのでず。そんな<言い回し>で学者をよそおう者しか滋賀県にはいません。ようは、学者でなく役人なのです。でも、役人は県知事が命ですので、致しがたありません。

木戸雅寿氏は、自著<よみがえる安土城 2003年>の中で、宮上氏の「中央に<掘ったての大黒柱>があった。」との主張を実際に発掘した者として推しました。発掘報告書では「昭和17年の掘ったて柱の穴とは考え難い、の見解を超えることはできない。」と書いているのに、2025年の今も「掘ったての大黒柱があった。」の主張を変えません。「掘ったて柱」の例示、工学的説明をしない考古学の人である彼に、高層の伝統木造建築である安土城天主について、なにも語る資格はありません。

彼が言うように掘ったて柱だとなれば、彼が掘り出した直径55センチの穴に、尺5寸角(信長公記による、45センチ角)の柱を入れるには、重機で柱を吊り上げて上からドンと落とさないと入りません。そんな施工はできませんので、平城京では、掘立柱30センチ丸柱の為に三倍の90センチ立方角の穴を掘り、縄でナナメに柱を引っ張り上げて柱を穴に入れ、周囲を固めたのでした。

姫路城の2本の大黒柱24.6m長の元太さ直径は95センチ、末太さ直径は42センチあり、たった一本の45センチ角の太さの大黒柱とは、話が合わないのですが、そういう事を考えない木戸氏、三浦氏なのです。姫路城だけでなく、大工の作る建物に腐る掘立柱はありません。木戸雅寿氏の言われることは万事がこの類であり、ちょっと考えればオカシイのですが、本人はオカシイ事に全く気づていません。

2024年、木戸氏は「私は建築の素人だ。」と滋賀テレビ作成の「歴史探訪レキトビラ」の中で、東京大学建築学科卒の三浦氏を前に謙虚ぶっていますが、二人で掛け合い漫才よろしく、昭和17年の発掘結果「掘ったて柱はなかった。」を裏付ける2000年の再度の発掘結果でしたのに、「掘ったて柱を大黒柱としていた。」との50年前の宮上氏の妄想を、テレビカメラに向かって相変わらず語っています。

安土城復元を真にめざす滋賀県には、「幻の安土城天主」と広報する大変な危険な人物たちです。「幻」のままでは永遠に復元はできませんから。しかし、滋賀県知事の狙いが復元でなく、県としての「賑わし」にあるなら、この上に内藤復元案「中央には宝塔があった。」をさらに語って「どうよ。」とするのが良いでしょう。

しかし、古建築を知るものは今更そのような事は言いません。何故なら、内藤昌著「復元安土城」のとおりの模型20分の1が安土駅前「安土城郭資料館」に1992年からあるからです。滋賀テレビが、精緻な断面模型を近接撮影すれば、礎石の無い所に「宝塔」があった姿がよくわかります。

考古学として掘った記録をまとめるには、他の学問領域に入らないといけないのですが、その学者としてのスタンスが木戸雅寿著<よみがえる安土城2003年>にはありません。木戸氏と同窓の奈良大学考古学の千田氏は、岩波文庫「信長の城」で、木戸氏の安土城発掘研究をボロクソに貶していました。私にはそれほど貶す事なのか、発掘での正しい手順が考古学的に何たるかを知りませんが、木戸氏自身の専門分野でもそうなのでした。

中村泰朗氏は、「平成の発掘調査で漆喰はなかったとある。よって、江戸時代から漆喰はなかった。」と、昭和17年の発掘記録「石蔵床面叩き漆喰があった。」を2023年9月「建築史学」の論文で否定している。

中村泰朗氏(1990年~)は「平成の発掘で石垣内部に漆喰がない事がわかった。土間の叩きだけと報告されている。昭和17年の発掘報告で床面たたき漆喰があった書かれていることから、内藤昌は<土に覆われていたので漆喰が残っていた。すなわち、礎石は土に隠れ400年見えていなかった>と言うが、漆喰はなく、礎石も見えていたのである。金沢の大工・池上は史跡を見に来て、信長公記の内容に合わせ、妄想して書いたのが天守指図である。発掘を行った考古学の木戸雅寿氏もそう言っている。」と「建築史学」の論文(2023年9月、故・河田名工大名誉教授(1952~2023年)<天守指図の信頼性>への反論/静嘉堂文庫蔵「天守指図」および安土城天主内藤昌復元案に関する考察)に書いています。「天守指図」とか内藤復元案をタイトルにしていますが、内容は河田名工大名誉教授の<これからも学者として生きるならば>と好意を持っての「たしなめ:天守指図の信頼性」に対しての強烈な反発でした。まったく、反論にはなっていません。上の青字をクリックすると、彼の論文に飛びます。

論文で使っている絵は、内藤先生が半世紀前に書いたのものです。自らの絵で自説を唱える事が出来ず、考古学の木戸氏、市川氏、宮武氏等の他人の石垣論文からの引き写しでは、学会の誰もこの中村氏の論文には向かいません。木戸氏、市川氏、宮武氏のそれぞれが<河田名工大名誉教授の天守指図の信頼性>に反論をたてないかぎり、テレビタレントの千田氏が先達論考からの引き写しで行っているテレビ向け論説「いざ城マニアたらん・15ページ目」と同じであり、学問の世界では通用しません。

内藤先生が書かれている「もし風雨に晒されれば日ならずして消失しているはずの当初のままの石蔵床面叩き漆喰が伝存していたことを見ても明白である。・・・江戸時代において、加賀藩御大工が他国に赴き、特に許可されて発掘調査をなし、不等辺八角形の天主台を知る可能性は、まず絶無としてよいだろう。」の前半「もし風雨に晒されれば日ならずして消失しているはず」を工学的に木戸氏、中村氏は調べていません。

なにも姫路城に行かなくても、土蔵の漆喰が雨にあたり、崩れ、消えてしまうのはそこここにあります。漆喰は多孔質であり雨に弱い材料です。覆っていた50センチ余の土をどかして70年間、太陽に照らされてひび割れし、雨ざらしにあって床面漆喰の痕跡が残存してないのは当然です。

昭和17年の発掘記録を捻じ曲げた自らの愚かさを「建築史学」の論文で中村氏は示したのでした。

指導教官であった三浦氏によって「文学部で、建築復元ができる。」と信じ込んでしまい、工学世界を見ようとしていません。

文学部の方に工学部建築環境学科建築史学の説明をこのようにする事など、まともな学者の世界ならばありえません。(私は学者でないですが、私の畏友・河田名工大名誉教授への彼の反論は反論になっていません。この漆喰以外は、だらだら書きつないで<私が正しい>としかありません。)しかし、滋賀県では「幻の安土城」と町おこしをしています。滋賀県木戸雅寿氏が「内藤案の天守指図に言及せず、内藤先生の研究を他のイラストレーターの復元と同一に扱い、中村案を復元図として唯一紹介」しているのをみて、アップしていた「安土城の復元 2023年」に、2025年正月、さらにここに書き加えました。滋賀県知事の狙いが「天主復元」でなく、県としての「賑わし」にあるならこのブログは役立ちましょう。

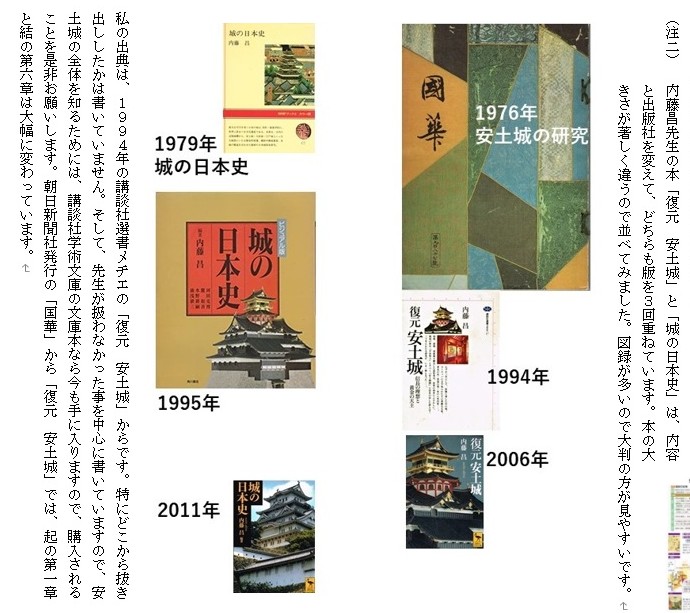

滋賀県ホームページでは建築学会でのこの50年の安土城復元の流れを無視しており、内藤先生の「大工・池上による天主指図」に一切触れていません。内藤案と先生の名が残されているだけで、その学問の成果「復元的研究」を滋賀県民に知らせていません。「安土城郭資料館」には20分の1の模型、「安土城天主信長の館」にはセビリア万博に出品した5,6階の原寸模型が30年以上もおいてあるのですが、どうして内藤先生の「復元的研究」の内容を示さないのでしょうか。(注)

もちろん、このような内容の滋賀県ホームページに内藤復元案を掲載するのは、著作権をタテにして認めないのが内藤先生、河田先生の遺志です。しかし、このままほっておいてもいけないと、私は内藤先生の弟子であり、一昨年亡くなった河田先生の友としてここに書きました。

小和田先生はこの時代を専門とする高名な学者ですが、だからと言って建築がわかるわけではありません。この頃は講演会の稼ぎに徹しており、他者の論文をそのまま言い流す怪しい発言が多いのでご注意ください。

安土城天守の復元は、名古屋城天守の木造復元が88億円使ったにもかかわらず全く進んでいないように、現代の法にあっておらず、危険な建物ですので、出来ないと思います。滋賀県の賑わいづくりであり、考古学のさらなる発掘調査に税金を投入するに「幻の安土城」のタイトルが欲しいならば、それは理解できます。しかし、内藤案での原寸模型が30年以上展示されているのに、いまさら「幻の天主」とは、滋賀県民は不思議だとは思わないのでしょうか。

文学部の方は「建築の素人である。」事を自覚をし、工学部建築環境学科建築史学の成果についてリスペクトの姿勢で臨むべきです。それでも滋賀県の賑わい作りにはなりますので、県にも良いのではないでしょうか。

(注)「天守指図の信頼性」については、滋賀県近江八幡市にある団体「安土城再建をめざす会」のブログに小川守氏が「安土城復元案の決定的資料!「天守指図」とは?」をまとめておられます。大工・池上が写した祖本の所有者とされる黒田家にも言及しており、甲良家・建仁寺流スクールの流れが見えてきます。滋賀県は「天守指図」を県民に広報していませんが、民間団体にはある事を紹介しておきます。

藤岡道夫(1908~1988)「安土城天守の出現」 昭和63年1988年「城と城下町」中央公論美術出版刊 でもって、内藤復元案 昭和51年は学会の定説として確立された。

●藤岡道夫は、のたまう。

「内藤博士はこの中央の吹き抜け部がカトリック教会内部を思わせる見せ場であったと主張しているが、それほどの見せ場なら「信長公記」の記載に出ないはずがないから、この資料「天守指図」が怪しいという説もある。しかし、吹き抜けが見せ場だったとするのは内藤博士の憶測で、資料には何も記してないから、それで資料の価値をうんぬんするのはおかしい。」

<内藤博士の憶測>などとは、内藤先生の弟子の私では使えませんでしたが、<吹き抜けが見せ場>ではなかったのでないか、とは、私と藤岡先生は全く同じでした。

内藤先生の「復元 安土城」の本の中では「カトリック教会内図を思わせる見せ場」とは書いていませんが、「城の日本史」の口絵には吹き抜けを断面パースとして描いており、舞台に歌舞伎役者をおいて「当時導入されたキリスト教会堂の吹き抜け空間の構成手法に発想を得た、いわゆる南蛮風のデザインと見ることができる。」と書かれています。藤岡先生に内藤先生は「南蛮風デザインだ。」と熱く語ったのでしょうか。

●藤岡道夫は、のたまう。

「後世の推定でこの天守指図を作ることは不可能と考えられる。ところが発掘前の状況(焼け残った壁土が50センチの厚みで覆い、崩れた石垣が散在し、その上に樹木が繁茂)を知っている人はほとんどいなくなり、整備された天守台の現況を見た人が多いために後世復元図などと非常識な批判が出るのであって、文献の細かな点の考証より、もっと基本的な問題を理解すべきである。」

滋賀県の考古学、教育委員会は、昭和17年の発掘記録を保持しており、平成の発掘記録との整合性をはかれるのですが、あえてしていません。いまだに滋賀県は「幻の天主」といい「中央に掘立柱があった、の案は捨てがたい。」「現状の土間に昭和17年の記録にある叩き漆喰の痕跡はない。」とホームページに書いています。広島大学の中村准教授はそれを受け「江戸時代にも礎石は見えていた。大工が見に来て八角形の天守台を知っていた。測量して、その天主台の形に合わせて、信長公記にある見聞記の部屋を並べたのが、天守指図である。」と非常識な批判を建築史学会の論文に書いてしまうのですから、滋賀県の考古学・木戸氏の罪は重いです。

●藤岡道夫は、のたまう。

「1階の西北半分に窓が一切ないが、大工が書き忘れたのでなく、内藤博士の検討により、石垣の積み方から平面が不成形になり、北側に屋根が低く下がって窓が取れなくなっていることがわかった。これは天守指図は後世の推定復元でない事を立証している。」

●藤岡道夫は、のたまう。

「このように日本の建築史の上に大きな意義をもつ幻の天主が、その実像を現したことは幸せなことだった。」

文化財保護課(所属)<bunkazai@pref.shiga.lg.jp>

滋賀県文化スポーツ部 文化財保護課 安土城・城郭調査係 電話:077-528-4678

からの私、高橋への、令和7年2月10日の手紙では、

「これまで、多くの研究者が様々な天主復元案を発表されていますが、いずれも復元の根拠となる資料として決定的な案として確定したものはなくとして決定的な案として確定したものはなく、安土城の実像はいまだ謎につつまれており、「幻の城」といえる状況です。」

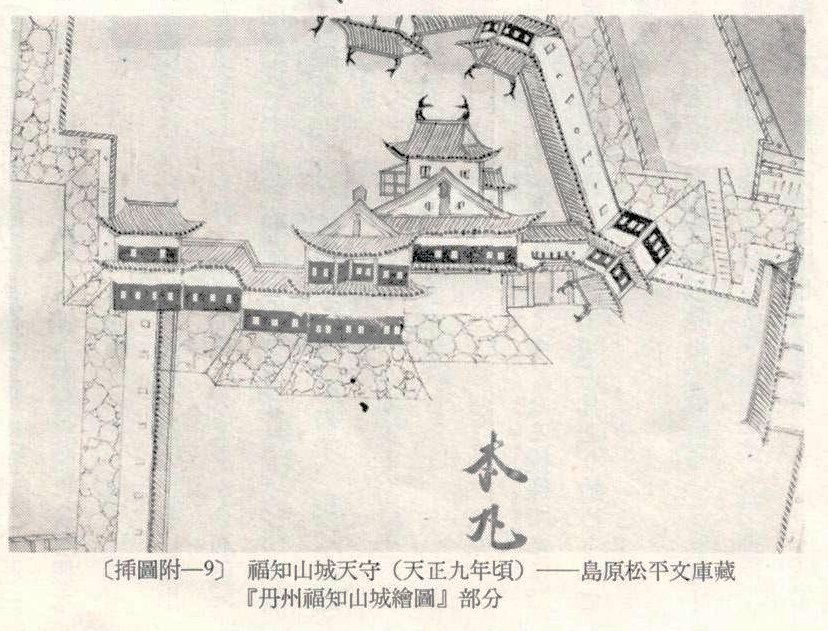

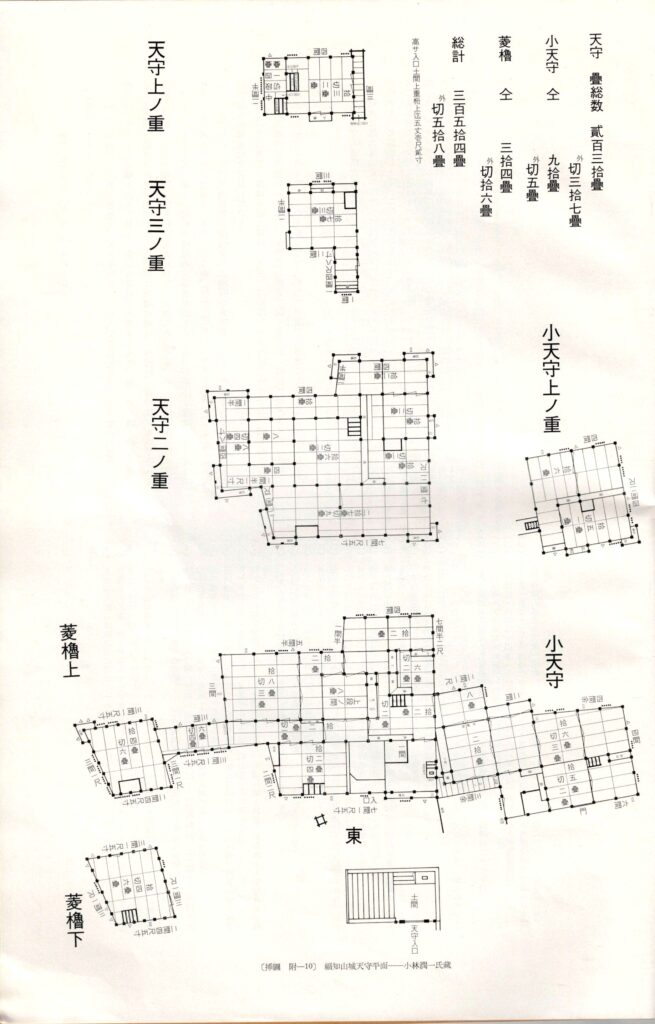

明智光秀の福知山城を古図から復元した藤岡道夫先生が内藤復元案を「幻の天主が、その実像を現した」と昭和62年(1988年)お亡くなりなったその年の御本に書かれているのですが、滋賀県の文化財保護課は、「決定的な案として確定したものはなく、安土城の実像はいまだ謎」だとしています。まったく、見解が違います。滋賀県文化財保護課が正しいのでしょうか、昭和61年竣工した福知山城を見て見ましょう。

「天守指図」という、当時の大工の設計図が発見され、それから内藤先生は「復元的研究」を行い、史実ではないですが、内藤復元案をつくりました。福知山城には、上記絵図と、輪郭だけの古写真もありますが、福知山城の復元の根拠とした古図と内藤先生復元の根拠「天守指図」「信長公記」「残された史跡の状況」を比べたとき、「復元の根拠となる資料」としての資料レベルは安土城の方が勝っています。

福知山市は藤岡道夫先生の復元案で史跡の上に復元まで行っていますのに、何をもって、滋賀県文化財保護課が今も「決定的な天主案はなく」というのかわかりません。「幻の天主」は、内藤先生が50年前に解いており、もはや「幻の城」ではありません。まだ「幻」と言うなら、税金を使うのですから、「内藤天主復元案は決定的でない」という「幻」の理由を示さないといけません。

滋賀県の役人には、工学部建築環境学科建築史学の経過、結果を追いかける力量がないのでしょうか。いいえ、この福知山城復元を知らないはずはなく、あえて「幻の城」と内藤昌の弟子の私に伝えたのは、学問とは程とおいところにある「お役人」の思考回路なのでしょう。「幻の城」であり続けることが、滋賀県知事の「賑わし」を支えることになります。知事に古建築をあえて提言するのは面倒な事です。忖度の方が楽ちんです。

名古屋の「お役人」は河村市長に忖度して、木造天守復元事業に88億円を投じましたが、事業失敗の責任を取らなくて良いのです。これが「お役人」です。

これから滋賀県考古学でもって発掘に何年かけても、設計図「天守指図」に勝る決定的な復元の根拠となる資料が発掘されることはありえません。それが考古学というものです。信長からバチカンに贈られた屏風図以外に復元への新資料発見はないでしょうが、内藤先生も堺屋太一の支援を受けて探していますが見つかりませんでしたので、期待薄です。