- お城といえば、天主の嚆矢、安土城からであろう。恩師・内藤昌に捧ぐ私の「復元」をご覧あれ。

- はじめに

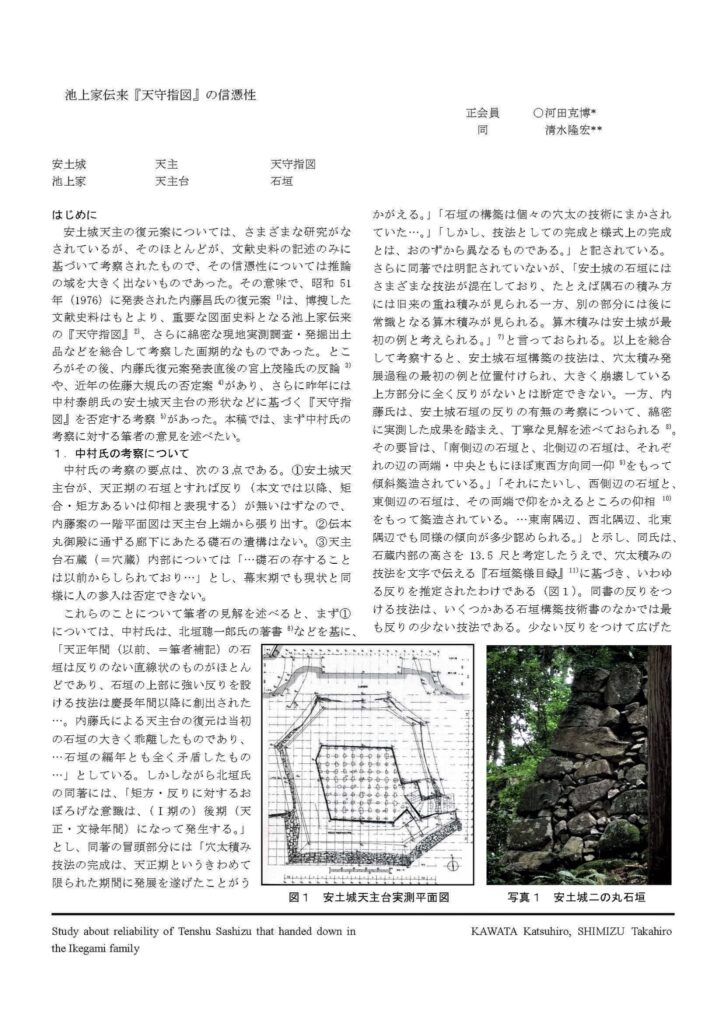

- 「内藤先生の論文はすべて正しい。」というのが私の大前提です。現実に設計・施工を40年経験してきた私ならではの論考が、先生の論文への補足になれば幸甚の極みです。「国華」の著作権は、あと2年ありますが、一応弟子の端っこにいる私の以上の趣旨から、図版を引き写すことをお許しください。

- 1977年発表、宮上茂隆氏の「国華:内藤昌氏「安土城の研究」に対する疑問」 への高橋の意見。2025年正月追記 。長くなってしまったので、この章は飛ばして「小説 安土城物語」へドウゾ。

- 小説 安土城物語 2022年3月3日改稿

- 論考 「小説 安土城物語」のネタばらし 2022年2月28日

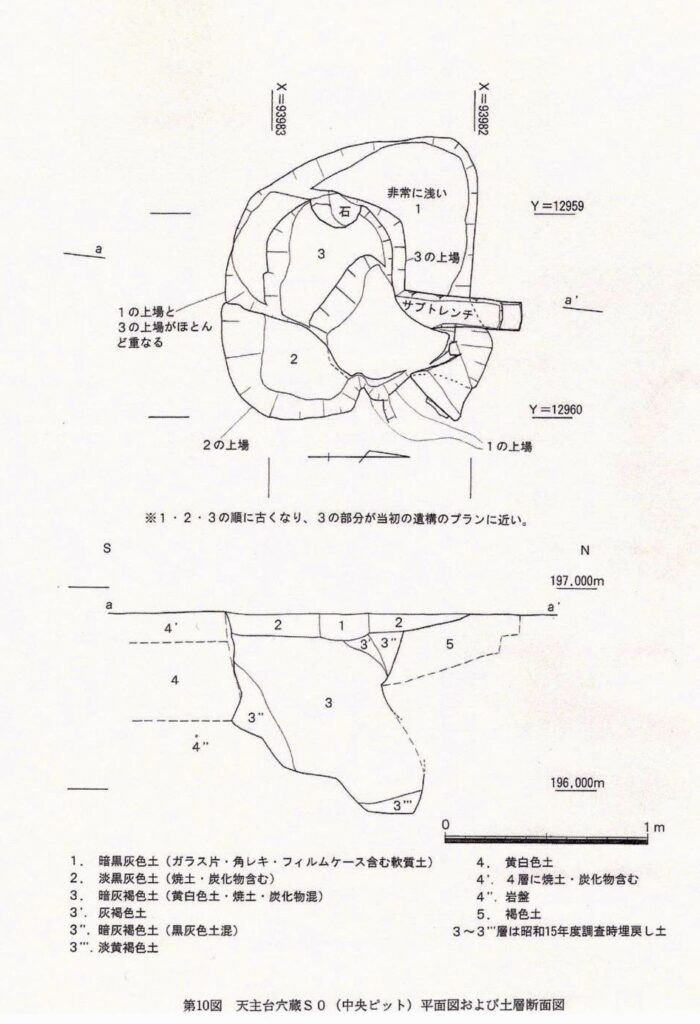

- 「安土城天守の真ん中に礎石ないのは、掘っ建ての心柱があったからだ。」1977年「国華」での故・宮上茂隆氏の主張をいまだに唱える方がいます。2000年の発掘で「掘っ建て柱はなかった」事が明らかになっています。2023年5月24日記

- 東西の高石垣にだけ「反り」がある、なぜか。 2025年正月追記

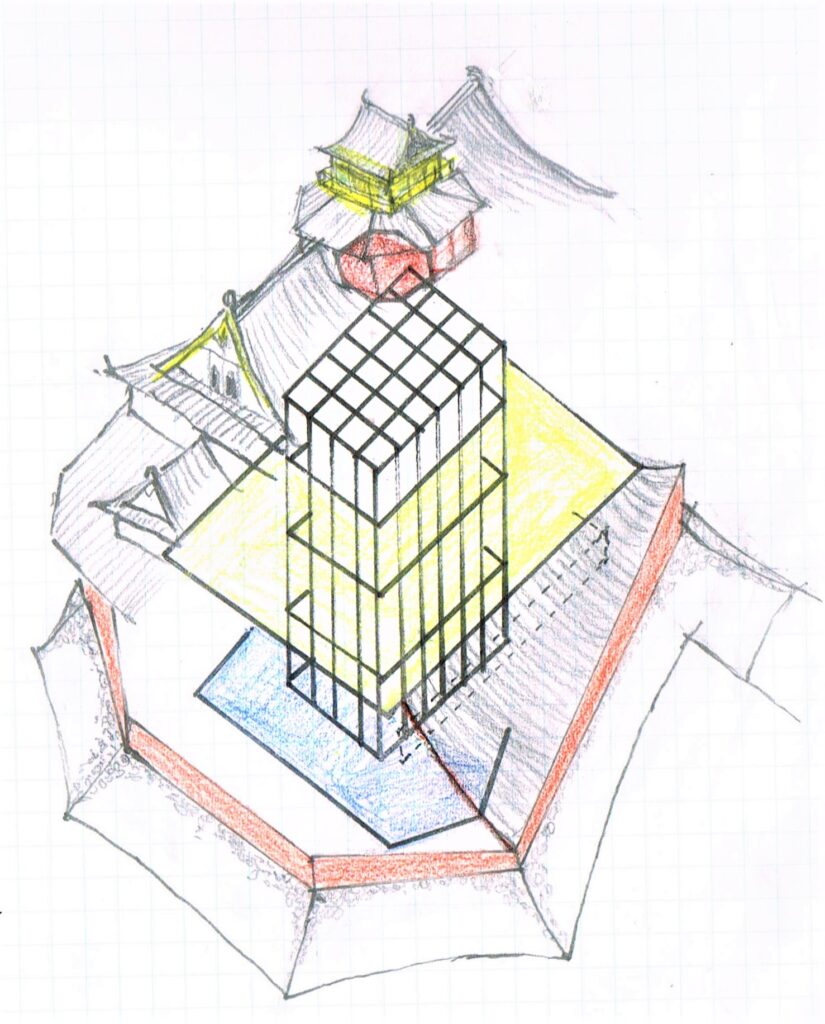

- 初めの一歩「小説 安土城天主 夢をかなえた大工」のラフスケッチです。2021年2月27日ワクワクして書きだしたのですが「ネタばらし」を2022年2月に書いてから、3月に全てを書き直し、PDF「小説 安土城物語」にしました。(前掲)長くなりましたので、ここでPDFでなく、初めに書いた短いラフスケッチ(あらすじ)を掲載し、私の伝えたいポイントを示します。

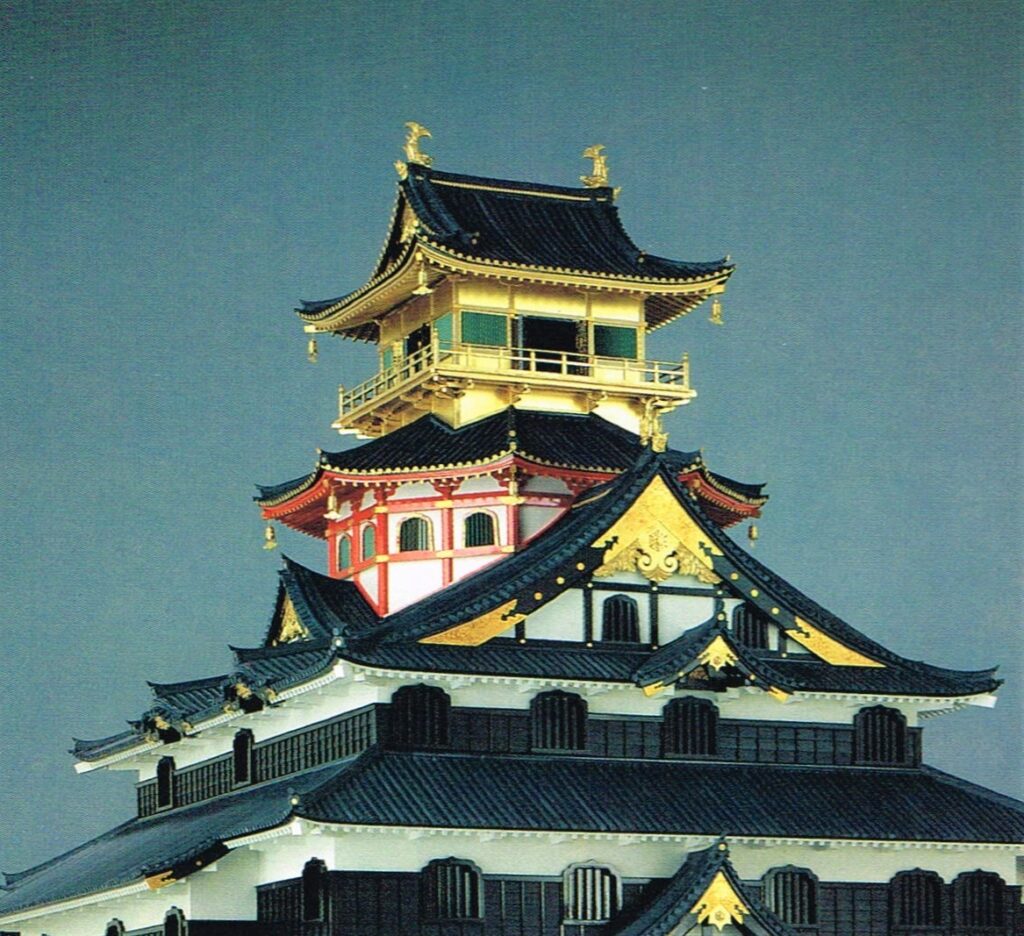

- 安土城天守復元 NHK大河ドラマ「麒麟が来る」 2021年1月30日 高橋和生。 3人の弟子がそれぞれが動いて安土城は内藤案となった。

- 藤岡道夫(1908~1988)先生の内藤昌(1932~2012)「1976年国華:安土城の研究」への評価1988年。2025/03/18記

お城といえば、天主の嚆矢、安土城からであろう。恩師・内藤昌に捧ぐ私の「復元」をご覧あれ。

はじめに

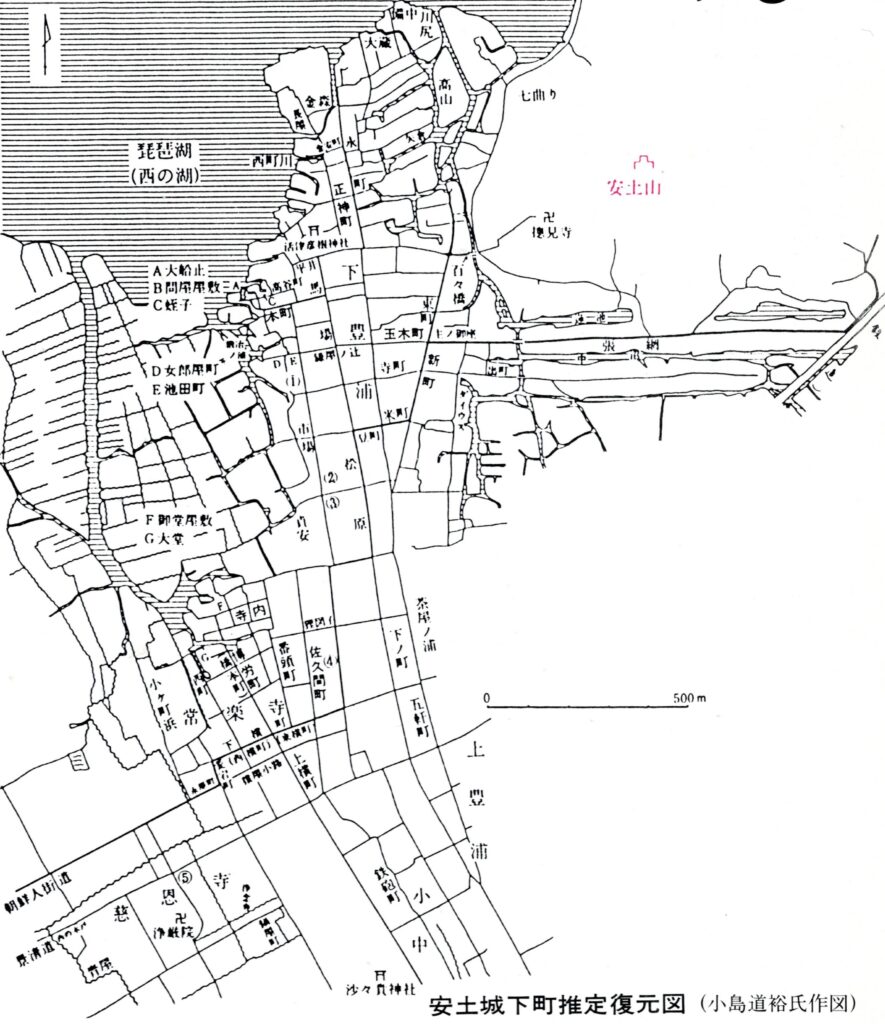

2012年10月28日、内藤先生の葬儀の時に、先輩たちから「お前が書け」と言われ、名古屋市天守閣博物館への抗議文「今の安土城天守の復元案はすべて昭和51年の内藤先生「国華」案を基にしています。内藤案を示すことなく<私が復元した。>の広島大学三浦教授の天守閣企画展示は間違っています。」を書いてから、私の天守の本格的な勉強が始まりました。昭和49年(1974年)の内藤研究室は安土城天主の復元にかかりきりであり、私も駆り出されていましたが、私の研究対象は城下町でした。

内藤先生は常々「城は都市である。」と言われていました。自身の安土城天主案が「お城は天守、最後の切腹の場である。」という城マニアに使われるのを嫌って、著作権によって案の使用を縛っており、先生の案が学研などの好事家の雑誌に出される事はありません。先生の復元案が忘れ去られていくのを私はいまいましく思っていたのですが、内藤先生は「いいさ、残るものが残る。」でした。

お亡くなりになってからは、内藤先生への遠慮がなくなったのかさらにひどくなりました。日本の伝統木造工法の基礎知識がないままに先生の論を誤って展開している奈良大学千田教授の「信長の城」に私は読書感想文を送り、「江戸城は白かった。」と本に発表されれば、内藤先生の江戸城の論文をコピーして「天守は黒かった。」と、白く描いたイラストレーターに送り、名古屋市が名古屋城天守の木造化を行うと決めたとなると、「反対!現天守は戦後復興のシンボルだ。」と声をあげ、現在のコンクリート天守の設計者の城戸久先生の逸話を集めたりと、内藤昌先生のご本はもちろん、城の研究者の論文にまで首を突っ込んだこの10年でした。

昭和49年の内藤先生の「安土城復元」作業当時の弟子は、名古屋工業大学と日本女子大学にいましたので、論文探しは頼めばよくそこは簡単でした。歯に衣着せぬ「抗議」が私の役割でした。

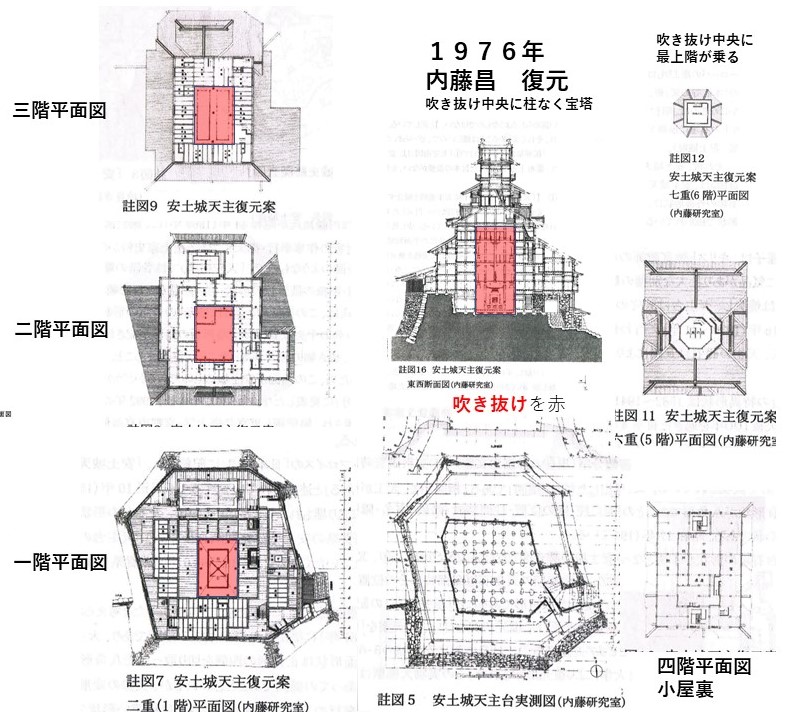

そんなことをしているうちに、内藤案への批判が気になりました。内藤先生の書誌学「復元的研究」は、大工の残した「天守指図」を「信長公記」と「石垣実測図」と照らし合わせて、組み立てられているのですが、「建築の真ん中に吹き抜けがあるなんて常軌を逸す。そもそもこの「天守指図」そのものが怪しいのではないか。」というのが一番強い批判です。

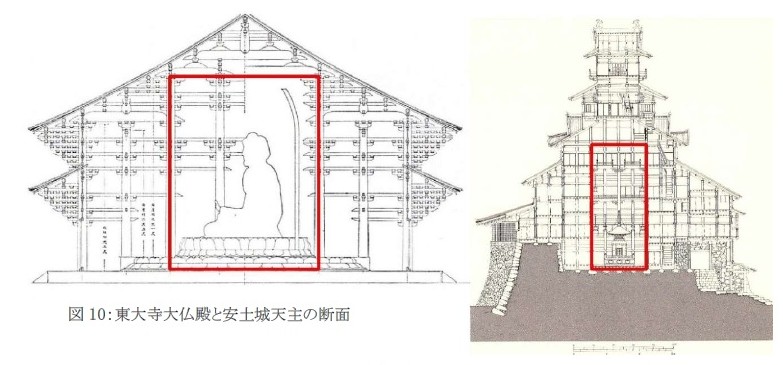

先生は、当時の西洋の教会を吹き抜けの事例として引っ張ってきているのですが、私は賛同できません。吹き抜けの質が違います。バジリカ式教会は天井の高い空間を持っていますが、水平方向の視線で神を求めます。大仏殿も屋外から大仏を見るのですが、視線は水平です。

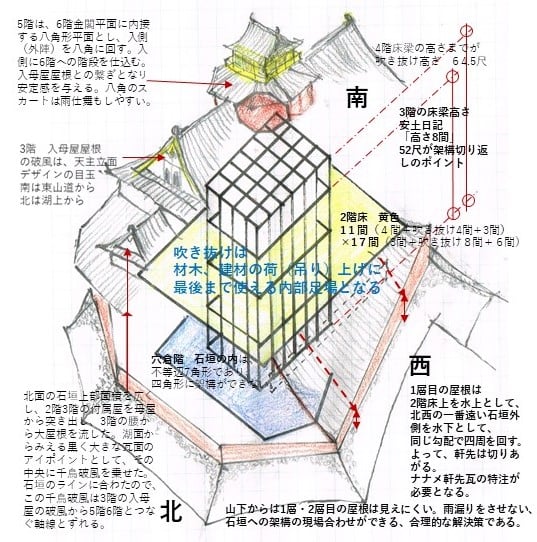

私はいくつもの垂直方向の視線を意識した吹き抜けの設計をしていますので、その視点から安土城天主の吹き抜けを評価してみます。次に、内藤先生の論文にはない、大工が「巨大天守の作り方(工法)」から考え出した「吹き抜けの架構」であり、その吹き抜けは工法と同時に「信長が住む。」ことも考えた結果である事を、復元された平面図を使って説明します。

安土城天主のイデアとして「天道思想」を内藤先生は論じておられますが、観念的な「天道思想」では、信長は大工に「作りたいもの」の形を伝えることはできません。また、大工が、信長の要望に回答をする際、その形の提示の場において「天道思想」から形を説明することもないと思います。

建築家はオーナーの目の前に形として現わしたものを置き「オーナーと建築家の合意形成」はされるものです。狩野永徳が描くインテリア絵画のテーマ選定において、儒僧のいう「天道思想」が利用されただけで、多層をなす天守の外観に「天道思想」の姿は読み取れません。私は宣教師の言葉から「天道思想」に代わる信長の「牛頭天王信仰」を取り上げて解説します。

私の設計手法は近くにある「似たものの引き写し、その発展形を目指す。」です。古今の建築はすべからく、そのお手本があったと思っています。

「信長公記」は、大石を安土山にあげる「施工」から記録が始まっていますが、施工の前に「設計」があります。設計の中でも、企画、基本、実施があります。その企画では「信長の作りたいもの」が第一にあり、次にそれに見合った「敷地の選定」と、いつまでに作るか「竣工日」が重要となります。

安土山の「造成」をしない事には建築の敷地は確定せず、基本設計は固まりません。支持地盤に杭を打てない1575年です。巨大な天主の重さを支える地山を作り出さないといけません。地山はそこにあるから「地」です。その天主の敷地「地」の形を、掘り込み、裏にぐり石を入れ、重い石垣で建築敷地の形を整えるのです。

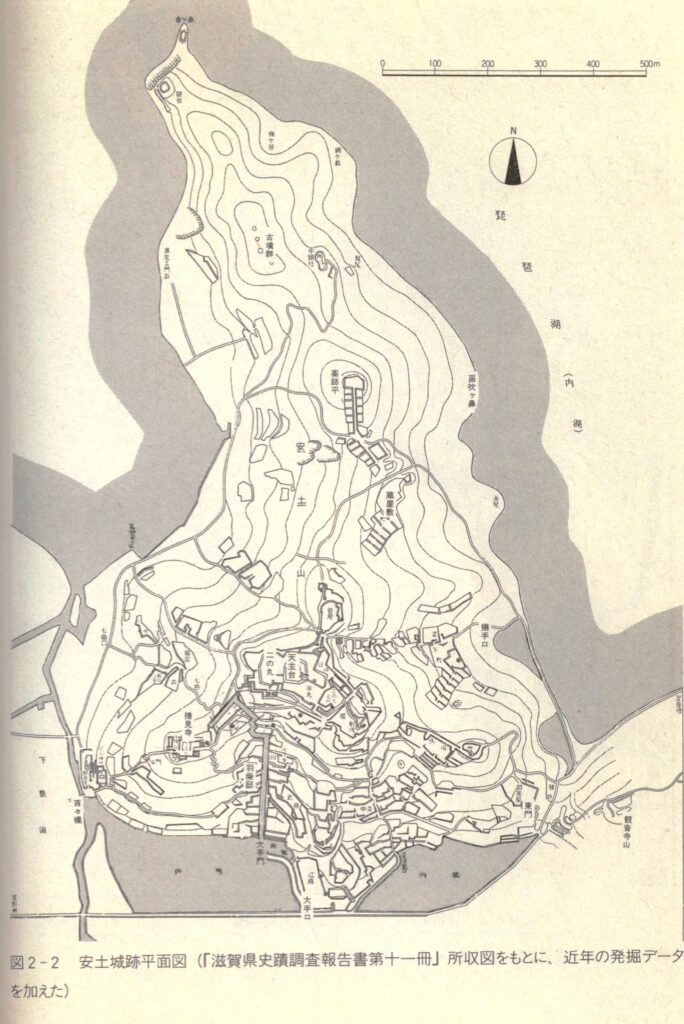

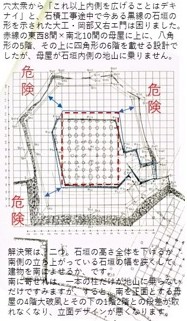

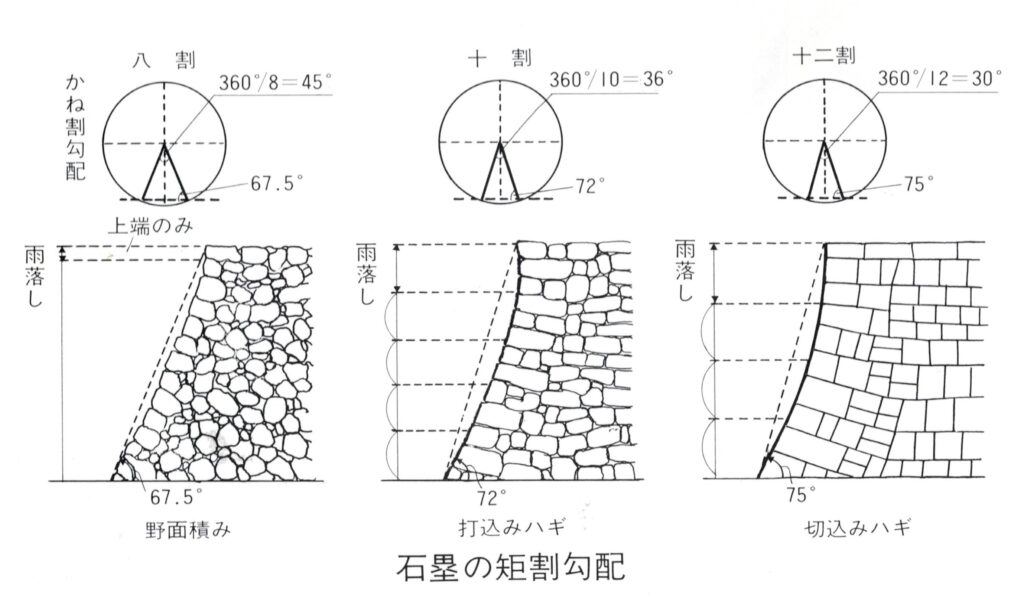

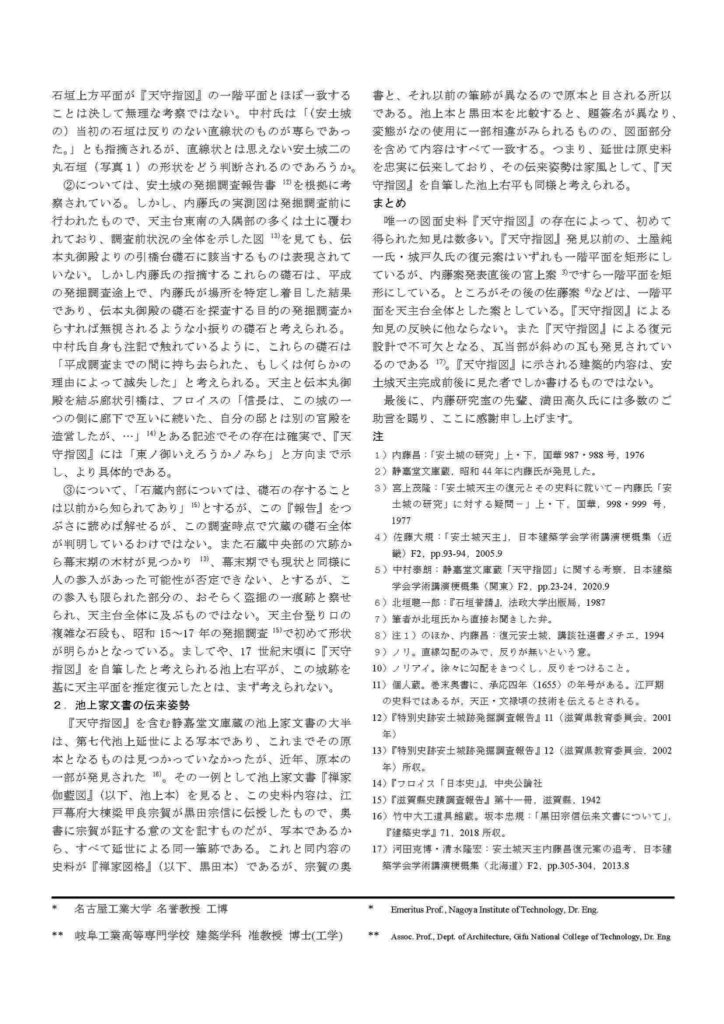

好事家が内藤(天守指図に従った)案を否定するに、宮上氏の「八角形の石垣はありえない。」を持ち出しますが、宮上氏(だけでなく多くの好事家も)は石垣の役割を間違えています。石垣は重い天主の土台にはなりえません。石垣は地山を成形するための土留めの役割を果たすだけです。宮上復元案は石垣に天主の荷重を頼っており間違っています。安土城天守の石垣とその土盛りは、火事で崩れる天主の重みで崩れました。その結果が今の史跡の姿です。

土を盛り上げて崩れないのは30度です。叩いて突き固めても風雨の元では土粒子の粘りで決まります。それを70度まで土留めの角度をあげるのが石垣の役目です。石の重さで、土が崩れるのを耐えるのです。

20間四方の天主の敷地を作ろうと、石垣の根石を無理矢理に八角形において積み上げていったのですが、なんせ六角氏の観音寺山城とは高さが違う初の事でしたので、大工の願うとうりに穴太衆は石を積み上げられなかったのでした。

蒲生氏郷が1588年に作った松坂城は、建物は残っていませんが、小山を切り崩して石垣を積む「平山城」の造成の姿をしめしてくれています。ポンタックのブログ「松坂城 城郭」に安土城の城郭も入れて解説しました。切り崩して地山にそって石垣を積んでみないと、建物が建てられる敷地形状は確定しません。安土城も松坂城も本丸内になお段差があります。平城は堀と石垣で、本丸、二の丸、三の丸と城郭のヒエラレルキーが作れますが、平山城は掘ったとこ勝負のところがありました。

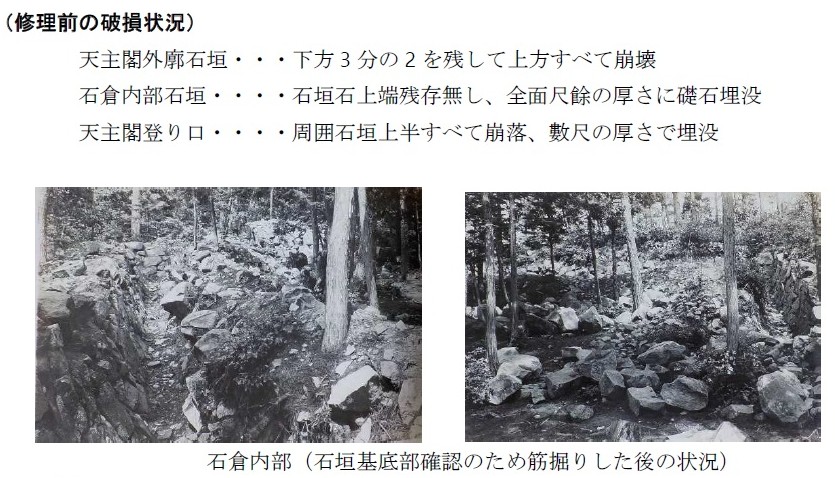

さらに、材木、石材、人材などを集め、荷揚げの道を作り、加工場で事前作業することを「施工準備」といいますが、これも時間がかかるものです。

このように考えて、持論を少しづつ書き溜めたのですが、これらは「信長公記」からの推測でしかありません。私は研究者でないので、ならば「小説」仕立てにしてみよう、その後に「ネタばらしの論文」をしたためるとしたのでした。推測ですので、演繹手法では論文にはなりえません。「小説」への論考です。タイトルを「小説 安土城物語」「論考 小説安土城物語ネタばらし」としました。

「内藤先生の論文はすべて正しい。」というのが私の大前提です。現実に設計・施工を40年経験してきた私ならではの論考が、先生の論文への補足になれば幸甚の極みです。「国華」の著作権は、あと2年ありますが、一応弟子の端っこにいる私の以上の趣旨から、図版を引き写すことをお許しください。

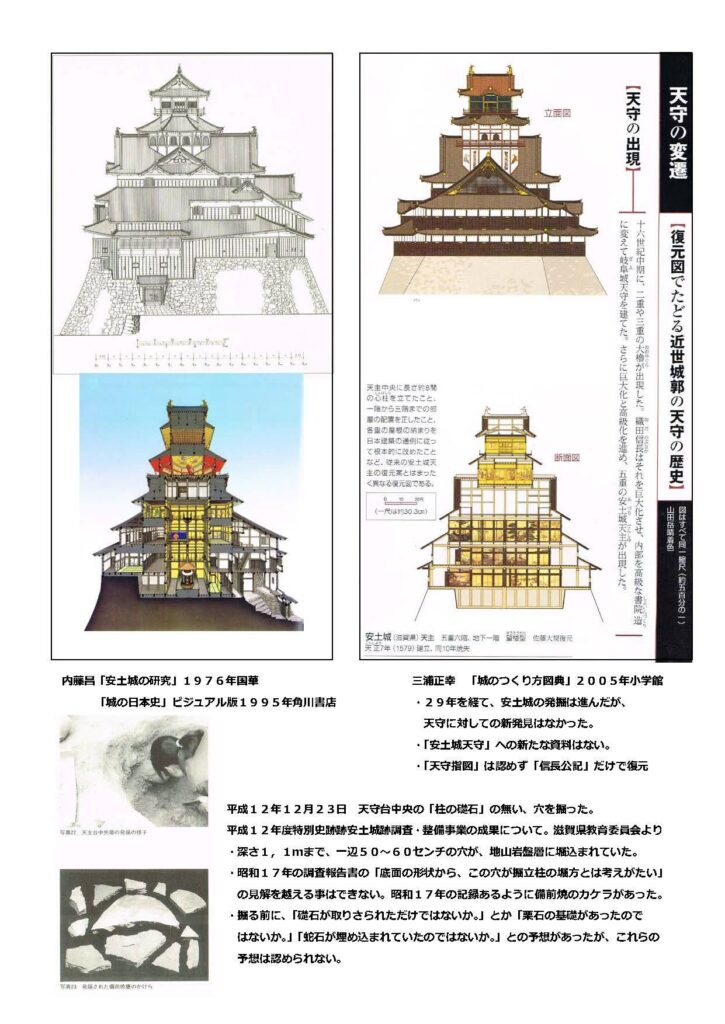

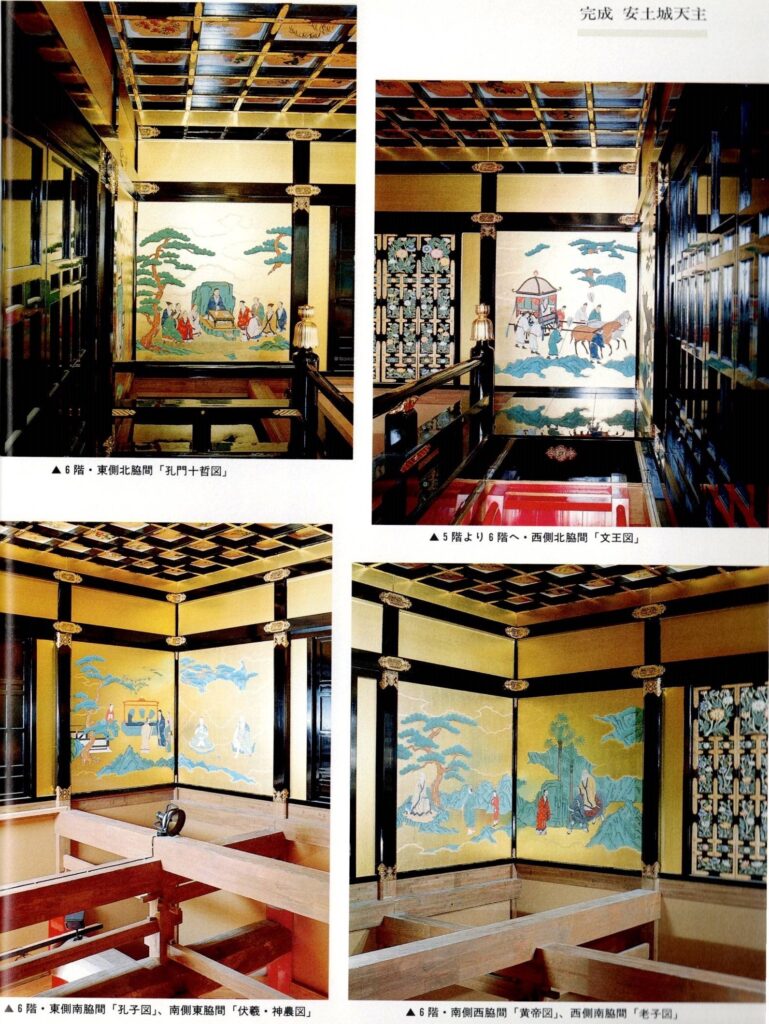

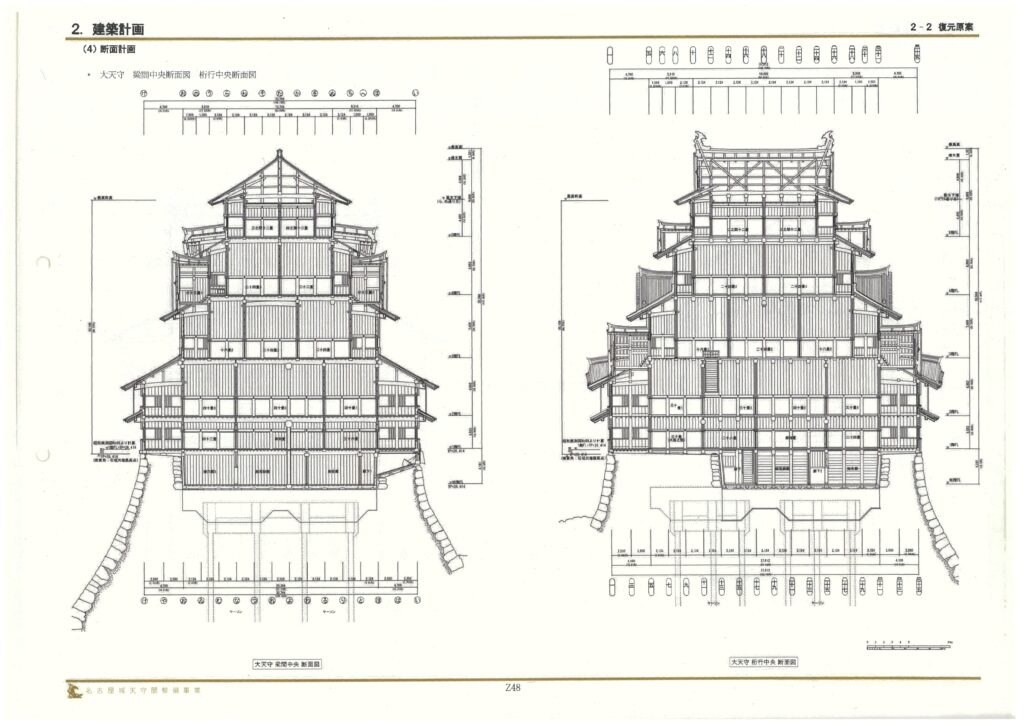

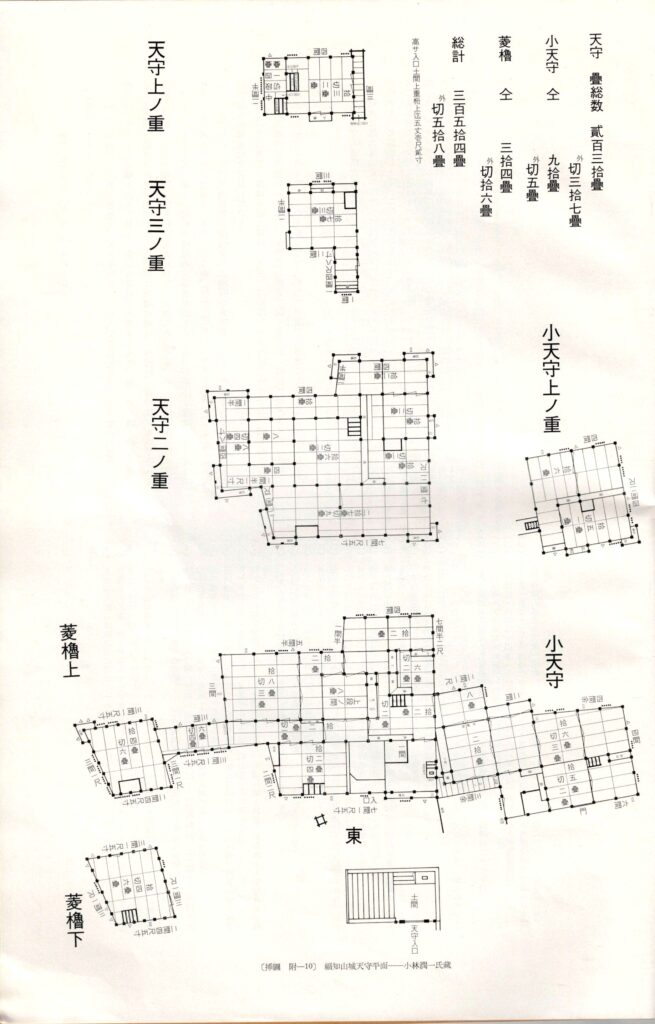

内藤昌著「復元安土城」の最後に書かれている「天主」について引き写します。

「そして天主は、その(總見寺、安土山)さらなる聖域であったに違いない。王法・仏法を克服して天下統一を希求した信長は、既往のイデオロギーを否定でなく、超越する天道思想をもって、まず須弥山上にみたてた安土山上石蔵に宝塔を設けて仏舎利を奉祈し、ついで一階に盆石を安置して「神にして不滅なる」自己の化身を崇めさせ、そこでの超越的権威をもって一・二階で行われる政治を支配、三階の天界に常住する。その精神的イメージをもつ吹き抜けの空間を利用しての二階舞台は、時に饗応の舞台であっても、天上の楽をかなでることも可能である。さらに五・六階は、まさしく天堂である。キリスト教の天主(デウス)にも通じて「唯一絶対神」以上の「統一絶対神」というより「總見」の「總合絶対神」を志向して信長の座を極めたのである。」

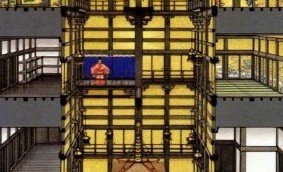

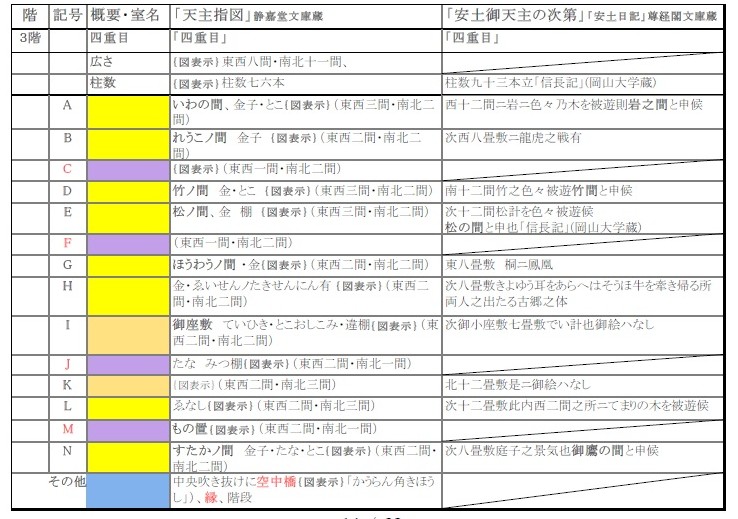

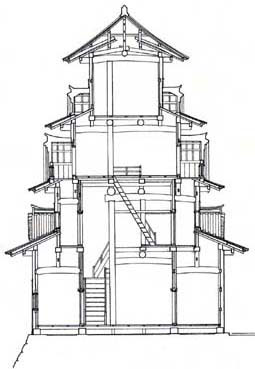

この中の「吹き抜けの空間を利用しての二階舞台」とは、舞台での演能が一階、三階からも観劇できると読まれてはマチガイです。見る角度、明るさによりそれは不可能であり、二階、それも南側の10m離れた対面所より、舞台により近く中央の2本の柱にけられない、東側座敷に設けられた宴席からの観劇を主たるものとしていました。舞台への橋掛かりを通常とは逆に右手前置いて、蝋燭の灯の元でも、演者を大きく見せました。

本来は平屋建ての武家屋敷「主殿(殿主)」を、三層に分けて積み上げ、その中央に「吹き抜け」が現にありますので、内藤先生は、現代建築の「吹き抜け」が<見る、見られる>を作る「タテの空間をつなぐ装置」としてあることから、17世紀の安土城でも「吹き抜けの空間を利用」と書いてしまいました。

しかし、何らかの「利用」を狙って大工が「吹き抜け」を作ったとは、私には考えられません。大工が「巨大天守の作り方(工法)」から考え出した「吹き抜けの架構」であり、光なき暗闇です。「タテの空間を利用した使い方<見る、見られる>」は、天守指図の平面図、断面図からは読み取れません。

主殿はひっくり返して殿主とも言われ、その読みは「てんしゅ」ですので、「安土山にてんしゅを作れ。」と、大工は信長に言われたのかもしれません。「ワシは住むぞ。」という意味です。この住まうの意の「てんしゅ」を、信長の権威をしめす建物としての意を持つ名にすべく、天下一統の「天」から宣教師の天主教までを含めて、「天主」と漢字が当てはめられたのだという説があります。江戸時代の天守は飾りですが、信長の天主は王宮であった事を示す説であり、私は推しています。

信長が大工に「安土山を須弥山にしよう。その山頂にワシは常住する、信長の権威を須弥山に建つ高層建築で見せよ。」と言ったという事は、岐阜城の逃げ城(山城)、金華山山頂にも館を置き、子供たちと戯れ住み、宣教師を山頂で接待したことから、「天下一統」をなした信長ならばと、皆さんの賛同も得られると思います。

大工にしてみれば、合理的で作りやすい事を考えます。安土山頂を測量した後に、秀吉の大坂城のように、天主は信長の権威を示す儀礼の場として作り、御殿は現在の總見寺本堂跡にゆったりと作る事を信長に提言したと思います。しかし、信長の指示は違い「テッペンに住む。」でした。実際の歴史は「天守は一城の飾り」となっていくのですが、天守の嚆矢、ここ安土城には、内藤先生が指摘した「天道思想」が信長に現れます。「天守」でなく、信長は「天」に住む「主」でなければならないのでした。

今も「本社は、超高層ビルにしたい。」とあります。この感覚が高層建築・天主を信長に求めさせ、全国の都市(城)に背の高い天守を作らせたのでしょう。諏訪の御柱からドバイのブルジュ・ハリーファまで「高く、オッ立てるゾ!」は、人類の願望です。

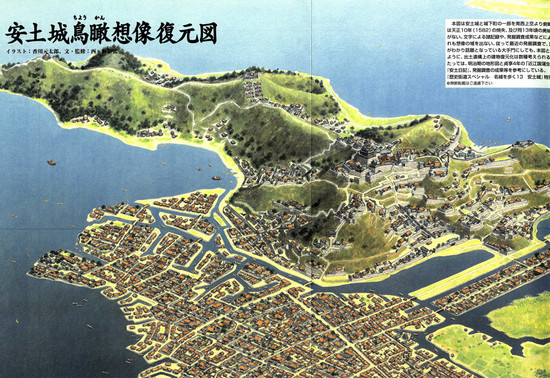

そして、信長は天主完成の後、急いで安土山を須弥山にするべく、移築によって總見寺を作らせます。住持には信長の故郷の津島牛頭天王社天王坊(牛頭天王社が明治に津島神社となったが、神宮寺として天王坊があり、現世利益を念ずる神仏混合)より、儒僧である堯照法師をまねきます。「安土山を須弥山にしよう。」が信長のコンセプト「天道思想」の第一にありました。それを見せつける相手は、城下町の人々であり、東山道でつながる天下の人々でした。

内藤先生がその著書「復元 安土城」を結ぶタイトルは「安土御構ー近世都市の誕生」です。破天荒な安土城「天主」の造形は、「城は都市である。」と捉える視座がないと理解できません。

大工は、總見寺の建つ敷地を山頂に空けて、無理矢理に八角形に石垣を積んでまで天主の敷地を山頂に作り出し、武家屋敷「主殿造(初期書院造)」を三層に分けて積み上げざるを得なかったのでした。その上には「儒仏不二」「三教一致」のパビリオン5階・6階を載せ、キリスト教の天主(デウス)にも通じる天主の造形とし、信長は天下を睥睨します。

支配者の姿を具体的に示す為に、800年唯一の都であった京(平安楽土)をしのぐ安土(平安楽土)を、新たな都市を作ったのでした。安土城は、天守の嚆矢であるだけでなく、近世都市、城下町の嚆矢でもありました。城下町の都市構造は現代都市にそのまま引き継がれます。日本全国に点在する城郭と都市(城)の文化遺産を誇りをもって評価するに、信長によって初めて作られた安土城を学問として探求する価値は不滅です。

滋賀県知事の賑わいづくり、近江八幡市の観光資源に、安土城は利用されています。「鉄壁の守り」「炎上する天主」などの戦記物の興味本位の伝説を交えての城マニアの「復元」がまかり通っています。論述は体系的でなく、「掘立柱があった」「吹き抜けを舞いのぼる魂」などの趣味性におぼれ、新しい資料による分析、考察がされていません。それどころか、滋賀県は城マニアの賑わしを増そうと、50年前の内藤先生の書誌学「復元的研究」を忘れる事に努めています。大工の設計図・天守指図による内藤復元案を認めては、城マニアの新たな「復元案」は成り立たないからですが、これは間違っています。

安土城を現代に蘇らせ生かすならば、内藤先生の「復元的研究」の上に、さらに学問を積み上げることが必要だと考え、私はここに「架構」を取りあげ考察しました。

建築のディメンションdimensionは建築された人工物そのもの物性でなく、「その情報をどのように人間が受けとめているかによる。」を知らないと、私のこれからの論はわからないと思います。物性は科学で語りますが、「わかった!」は心の内です。その心理と受容体のメカニズムはこちらに書いています。お時間が取れたときにドウゾ。

THE HIDDEN DIMENSION by Edward T. Hall, 1966:愛の距離から建築へ20130824

1977年発表、宮上茂隆氏の「国華:内藤昌氏「安土城の研究」に対する疑問」 への高橋の意見。2025年正月追記 。長くなってしまったので、この章は飛ばして「小説 安土城物語」へドウゾ。

「天守指図は偽書である。大工が信長公記から妄想し、現地の史跡をみて描き出した絵だ。」と、1977年宮上茂隆氏(1940~1998年)は、内藤先生(1932~2012年)の「発見された天守指図を元にした、安土城の研究」国華発表のすぐ1年後に、国華に唱えられました。その大きな理由に、「信長公記に<吹き抜け>が書かれていない。」があります。

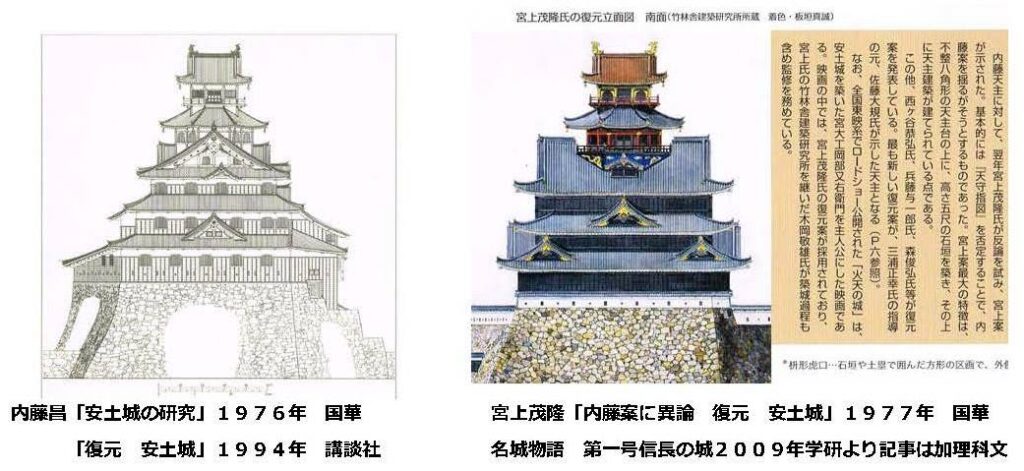

内藤先生の復元案以外にいくつもの復元案が出されていますが、皆さん、宮上氏のいう「天守指図は信長公記から作られた偽書。」をそのまま正しいとして、宮上氏の「大工が八角形の遺跡を見て描いた。」を追従し、「天守指図」には信頼性がないとしています。「天守指図」が信頼できる資料となれば、内藤復元案以外は作れないので、自らの案を世に出すためにそう言っているだけであり、内藤先生の「復元的研究」に真正面から反論をたてたのは、半世紀前の宮上氏しかいません。

立派な装丁の「偽書」は、江戸中期以降になると多くあり、書誌学による史料批判はかかせません。著書「復元 安土城」2006年文庫本での復刻版でも、史料批判はそのまま書かれており、そのわずらわしさがこの文庫本を、より読みにくいものにしてしまいました。「復元 安土城」は一般書でなく、元々は「国華1976年刊:安土城の研究 上下2冊で9千円」という学術書でした。講談社学術文庫では、電子書籍でも販売していますので、A4版でお買い求めください。添付の図版は文庫本では読めません。

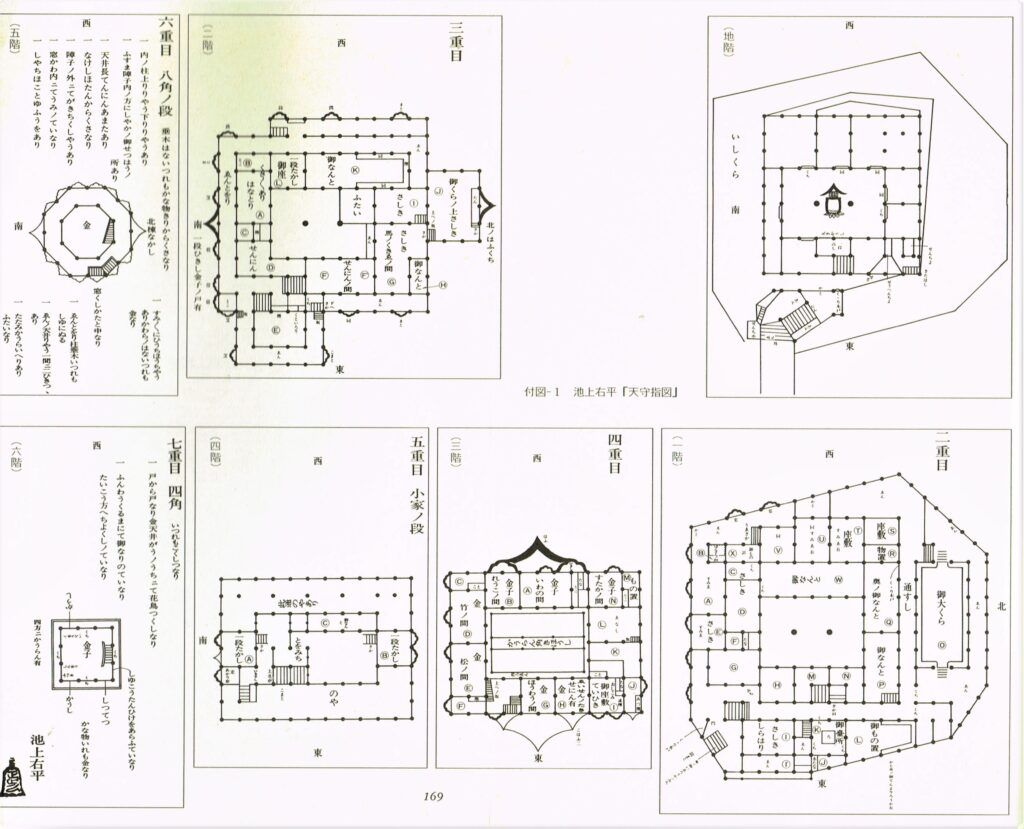

昭和15年~17年の安土城調査には、すでに名高工助教授であった城戸久先生(1908~79)も土屋教授のもと関与しており、指図発見当時、内藤先生は、城戸教授から「とにかく、測量だ。現状把握だ。」と指示を受けていました。

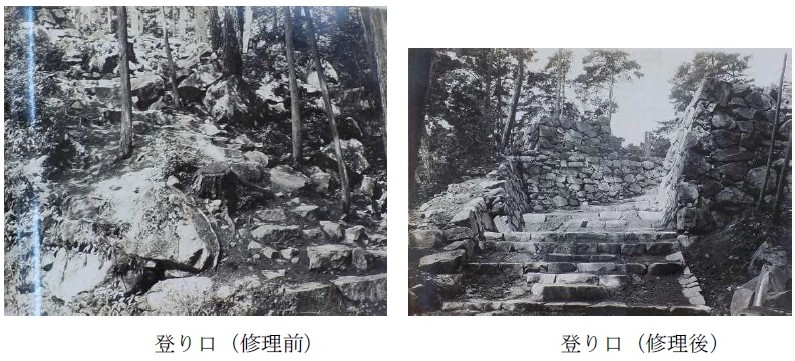

内藤先生は昭和17年の安土城調査報告書と自身の測量結果から、「偽書説を否定」しています。昭和15年の発掘まで、壁土と雑木で覆われた石垣の全貌は見えず、特に曲がった穴倉出入り口の石段の姿は、この指図を設計図として施工したのか、現実にあったものを図面化したとしか言えないからです。宮上氏は以下の昭和17年の発掘記録「石垣崩落」「礎石埋没」を見ていなかったのでしょうか。

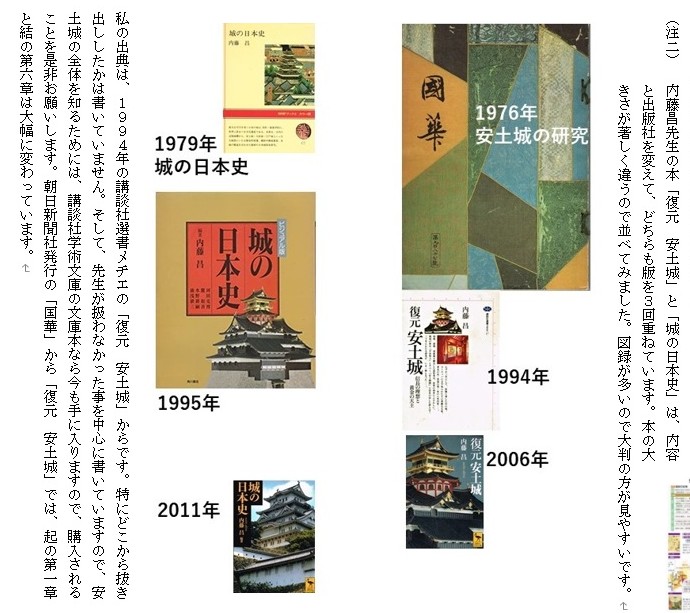

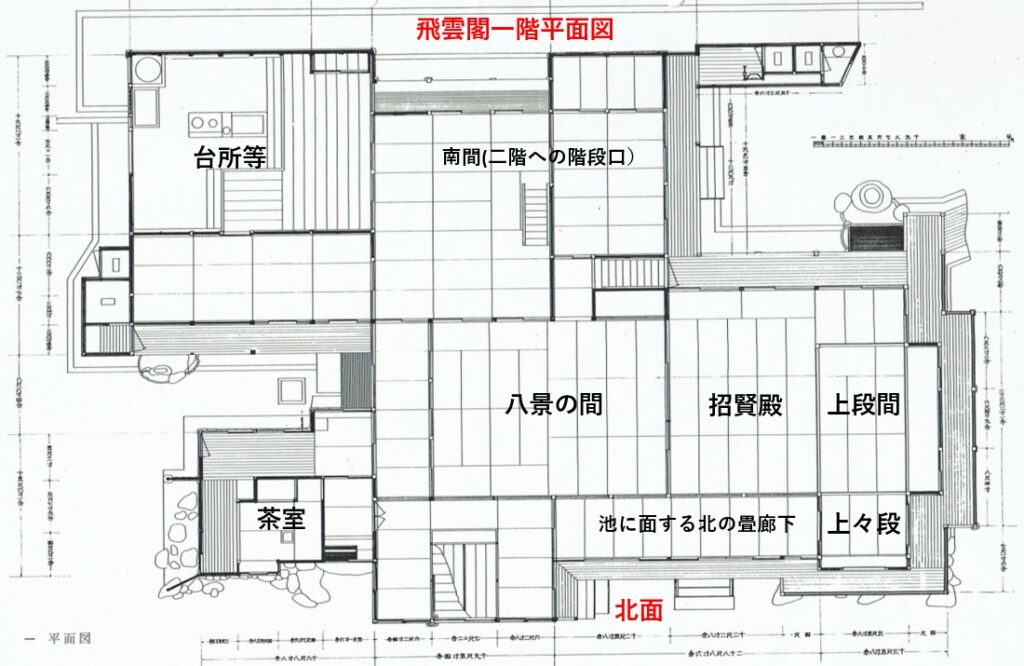

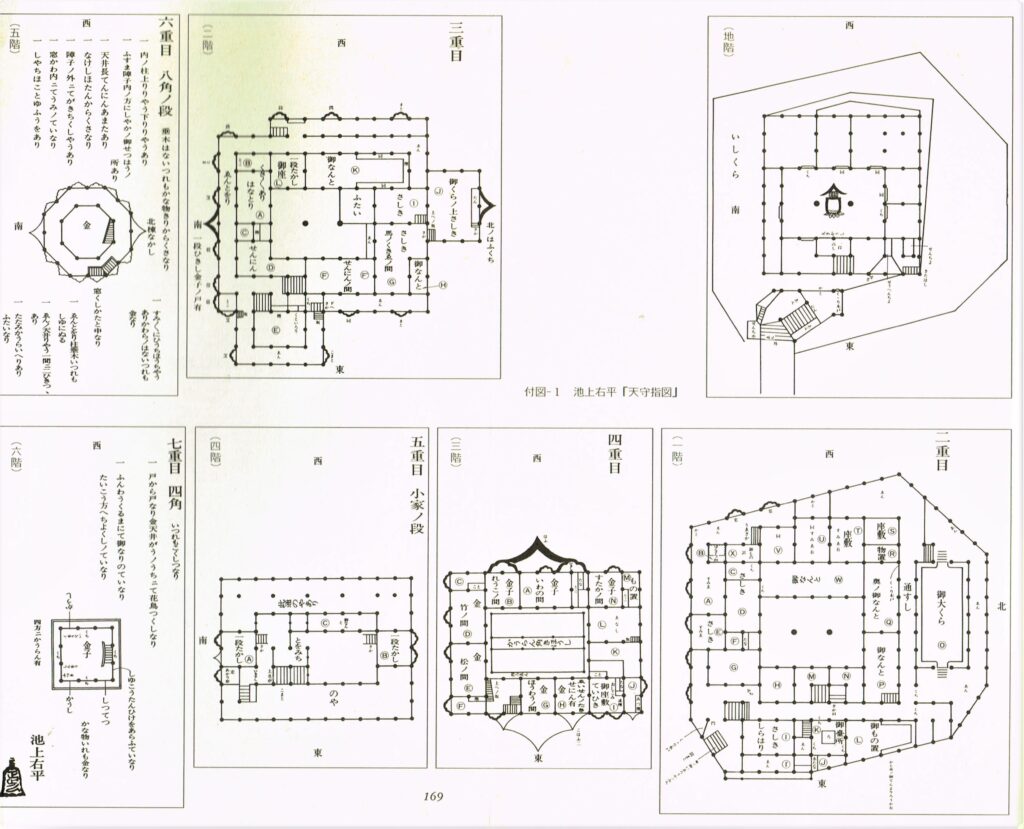

襖絵、壁貼付絵による部屋名の記入から、私は「天守指図」は、設計図でなく設計図を下敷きにした竣工図だと考えています。発掘で伝・二の丸とのつなぎの柱の燃えかすが出ましたが、天主指図一階平面図には伝・二の丸への出入り口がなく、一方、東の御殿への橋掛かりの記入はあります。 その段階での天守竣工図が、1670年頃には大工・山上家には残っており、大工・3代目池上が他の200に及ぶ木割書と共に写したのです。

宮上氏が天主復元において発想できなかっただけでなく、土屋教授をはじめ安土城研究者のだれも思いつかなかった「巨大架構の工夫」「天主に住む工夫」の為に大工が考え出した「吹き抜け」の発想だったのでした。宮上氏の言う「偽書である。」こそ、私には素晴らしい工夫「吹き抜け」があったという論拠になります。

その大仏様の架構技術はこの300年前から大工がすでに持っていたものであり、作るには簡単でした。

●大工が、信長からのとんでもない欲求「安土山の頂上に高さ100尺の館を築け、そこにワシは住む。」に、どのように答えたか。

高さを求めるには、平面を大きくしてピラミッドのように積み上げないと安定しません。すると、低層の内側には光が届かない部屋ができます。平屋建てでしたら中庭を取って光と風を入れることできますが、それはできないので、居室は外壁周囲に並ぶだけになります。ならば、中央は空っぽ、屋根裏のごときもの(私たちは吹き抜け呼ぶ)として、そこに22本の柱を組んで一気に建ちあげ、この組み柱を架構の中心「心柱」にしよう。が、大工の答えでした。尺5寸角の柱は、100尺の高さの建築には細いです。大材が入手できなくても、22本の柱を組みあげて、その架構全体で「心柱」とする工夫でした。

信長公記の記述は、大工を帯同してはいましょうが、京の御所の参考にするために信長の住まいを見に来た、普請奉行による天主の記録ですので、住まいとかかわらない部屋の記述はありません。

地階穴倉、裏階段に繋がる部屋、大屋根の下の屋根裏は、住まいの空間として認識されておらず、見学の対象外ですので信長公記には書かれていません。それと同様に「架構の工夫」から生まれた暗闇(吹き抜け)にも空間の認識を持たなかったのでした。現代の私たちも、「屋根裏部屋」とわざわざ空間を意識下に取り出す事はあっても、通常は屋根裏に階(空間)が存在するとは思わないのと同じです。

多層空間に満ちた現代では「吹き抜け」という名の空間がある事を皆さんが知っていますので、「信長公記に吹き抜けの記載がない。」と思うのです。信長公記に吹き抜けの記載がないのは、平屋建てしかない当時の日本家屋に住む人々の空間認識に「吹き抜け」はありませんので、記録されなかったのは当然の事なのでした。

名前のない暗闇空間に、大工は、上に延びる垂直視線をデザインして、とんがった屋根を持つ宝塔を穴倉階の中心に置き、前に拝所を設けました。法華経(見宝塔品第十一)が説く、多宝塔が湧出(ゆうしゅつ:地から湧き上がること)する様を、拝所から格子越しに拝むのです。

一般の寺では、外陣(拝殿)から、内陣(本殿)の須弥壇に立つ仏を拝むのですが、その間には、柱、框、欄間、蔀戸、御簾等があり、内陣の天井は外陣からは見えません。同じように、大工は宝塔の周囲を回って吹き抜けを見上げることをさせていません。吹き抜けの底に人を入れさせないという事は、多層の吹き抜け空間を体験させない、知らせないという事です。

主要対面所を持つニ階では、南から東にL型にならぶ座敷に対して、吹き抜けに舞台を突き出しました。接待の為に信長自身が幸若舞を舞ったのかもしれません。三階では、信長は妃、小姓たちとプライバシーを保って住むために、廊下(橋、縁)を吹き抜け内に設けました。どちらの階も水平視線しか意識されてない平面計画です。

三階には常に人がおり、吹き抜けへの建具が開けられ、光は窓から居室を経由して入ってきており、昼間は真っ暗とはなりません。しかし、穿った窓は少なく、全ての建具を開け放つことはないので、暗闇が支配する吹き抜けでした。

平井聖先生が2014年「よみがえる江戸城」で、江戸城の本丸御殿をCGで作成していますが、「松の廊下」の暗がりに驚きました。暗闇に対する感覚が現代人と違います。今の子はコンビニの明るさ2000ルックスが普通でしょうが、私の子供時代は一部屋に60ワットの電球一個でした。菜種油を灯芯で燃やす明かりでは、今の子には「暗闇」と同等でしょう。私はそれから「暗闇が支配する」と表現しました。建築空間の復元的考察をするには、その時代の生活レベル全体を思い描かないとできません。

「天守指図」では、4階小屋裏の階段の明り取りに、窓「こまと」が千鳥破風内に取られています。ナルホドとうならせます。

この後、お椀を二段にして、キューポラにサイドライトをつけられるようにした。イスラム教のドーム建築で花開く。

大工が「吹き抜け」も照らそうと思えば、破風を大きく長くして、窓を多く取り、4階の床をはがせば、三廊式バジリカ教会ようなハイサイドライト(写真はローマ、サンタ・マリア・マッジョーレ教会)になるのですが、多層を貫く「吹き抜け」空間に大工の意識は行っておらず、吹き抜けに直接光を入れていません。日本では、浄土寺のように、床面に外光を反射させて内に取り入れることはありましたが、ローマのパンテオンのように、雨が入っても構わないと天井(屋根)に穴をあける事はありませんでした。

階によって必要な機能を付加した暗闇の空間であり、この光の量では上下階を通しての「吹き抜け」空間として一体的に捉えることはできません。光がない所には空間は存在しません。

[Interior design of Japan (2)輝度で設計する。 2012/12/01]

人の空間受容体は眼と脳がセットです。

THE HIDDEN DIMENSION by Edward T. Hall, 1966:愛の距離から建築へ20130824

もとより、客の視線を呼び込まない吹き抜けに宗教性は持たせてはいません。宗教性は、表の階段を使って登って来た、五、六階の明るい空間に、信長の権力を客に示すものとして設えられました。

●宮上氏は国華1977年で、測量された八角形の石垣の中に四角形の天主を復元設計しています。

宮上氏は大坂城復元で著名なお城のプロです。その彼が「天守が八角であるわけない。」というので、多くの方が信じ、彼の復元した天主の姿で映画「火天の城」にもなりました。人々の先入観を裏切る、素晴らしい大工の「架構の工夫」を、宮上氏は見いだすことができなかったのでした。

断面図を見てください。宮上案は安定的に自立する石垣の幅に気をかけることなく、建築するに必要ないと、建て屋で石垣上面に蓋をしてしまっています。石垣の裏への雨水進入が怖いので蓋をするのは当然ですが、盛り上げた石積み2m幅に建て屋を載せるのは大変危険です。

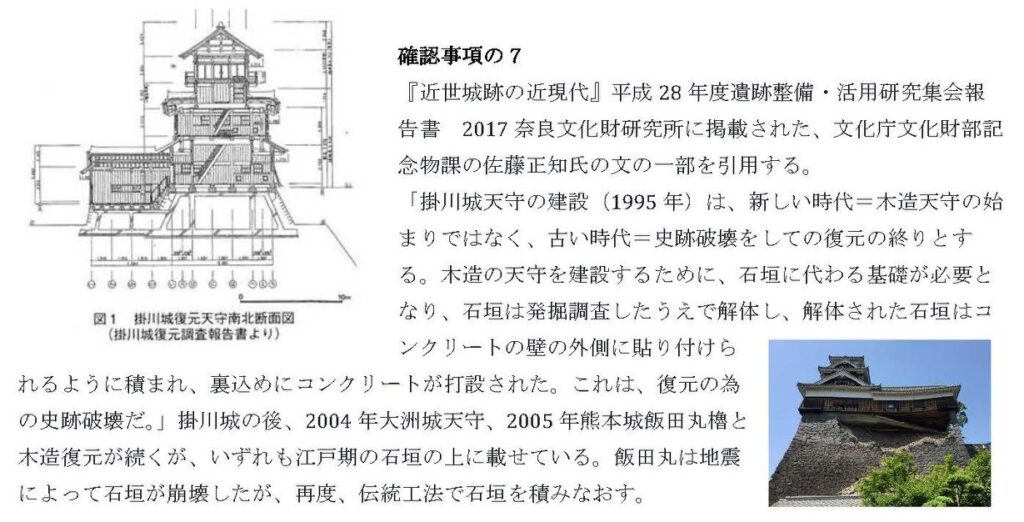

宮上氏が木造で復元した掛川城では、史跡に残っていた石垣を取り去り、基礎コンクリートを石垣を無視して打ち、コンクリートに石を貼り付け、文化庁に叱られています。(文化庁文化財部記念物課・佐藤正知氏の著作「近世城郭の保護についてのメモ:近世城郭の近現代」2017年)掛川城は、国指定の史跡ではないので、事前に文化庁に届けることなく工事ができました。木造4階建てなので違法建築なのですが、宮上氏は粘り「塔屋であって、階でない。」と静岡県はしました。

宮上氏は、石垣の設計・施工の技術がまだ乏しく、小さな山頂にできるだけ大きな館城の敷地を確保するために、八角形の天守台とならざるを得なかった事に気づいていません。天主を四角形にして残りの石垣に蓋をした復元案としました。

石垣の斜度を決めて、八角形に根石をおく段階で、50尺の高さにできる天主台の平面形を大工は想定しています。大工は宮上案のように折角作った石垣を使わないような無駄な事はしません。しかし、宮上氏だけでなく、昭和15年~17年の発掘に関わって八角形の石垣を知っていた土屋先生、城戸先生の復元案も、石垣内部の礎石を利用しますが、四角形でした。

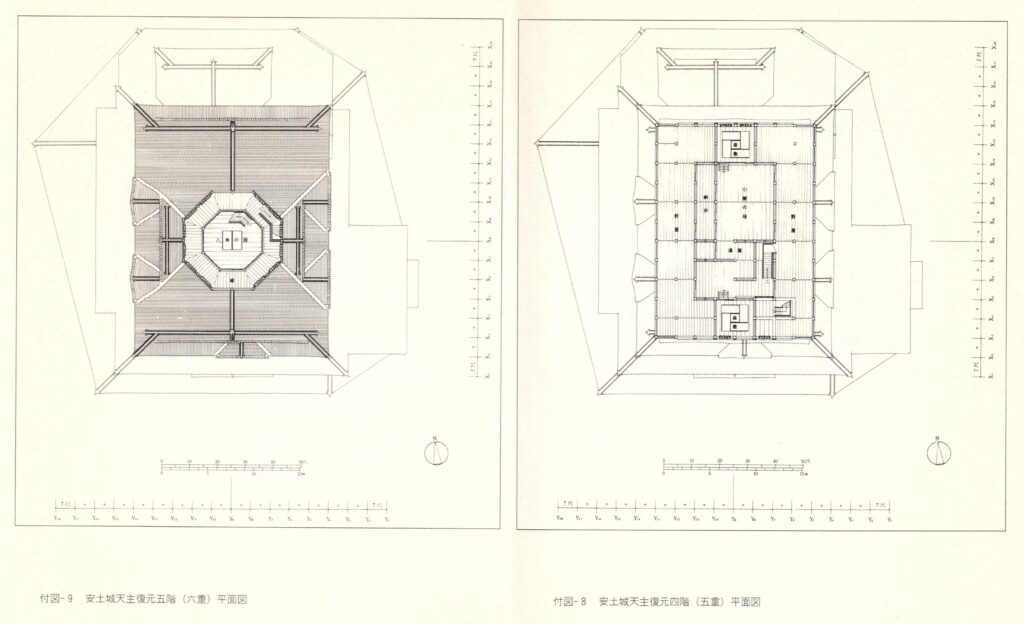

宮上氏の復元案は、「天守指図」と同様に、居室を外壁周りに回し、中央には吹き抜けでなく階段とホール(断面図参照)を置いています。しかし、天主とは「信長が住む」御殿、中世の「館城」の延長にあるとの論を展開していません。信長公記の記事から一階に信長は森蘭丸等と住んでおり、ニ階は対面所、接待の座敷群があり、三階はさらに宴会場だと宮上氏はしています。これですと、三階に客が泊まるのでしょう。江戸時代の揚屋のような階構成です。宮上氏は貴族の平屋建ての館を念頭に置いてはいるのですが、階の構成としては居室三層の中、最上階の三階に信長が住む方が中世の「館城」に合致しています。

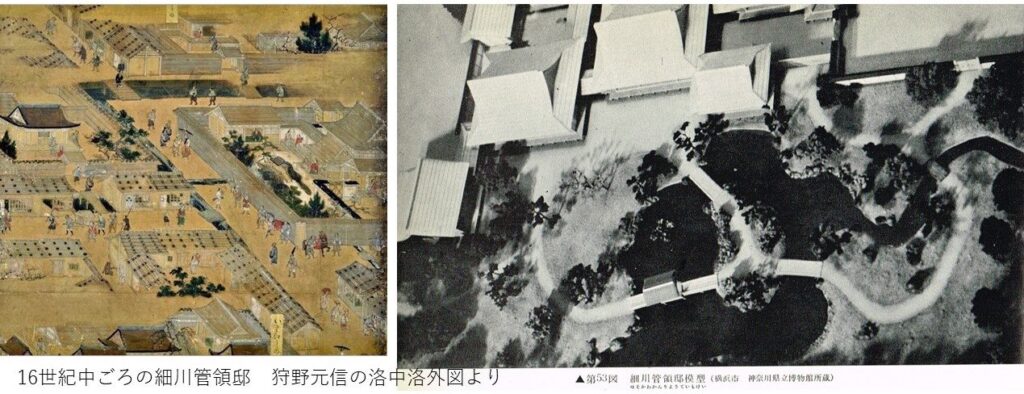

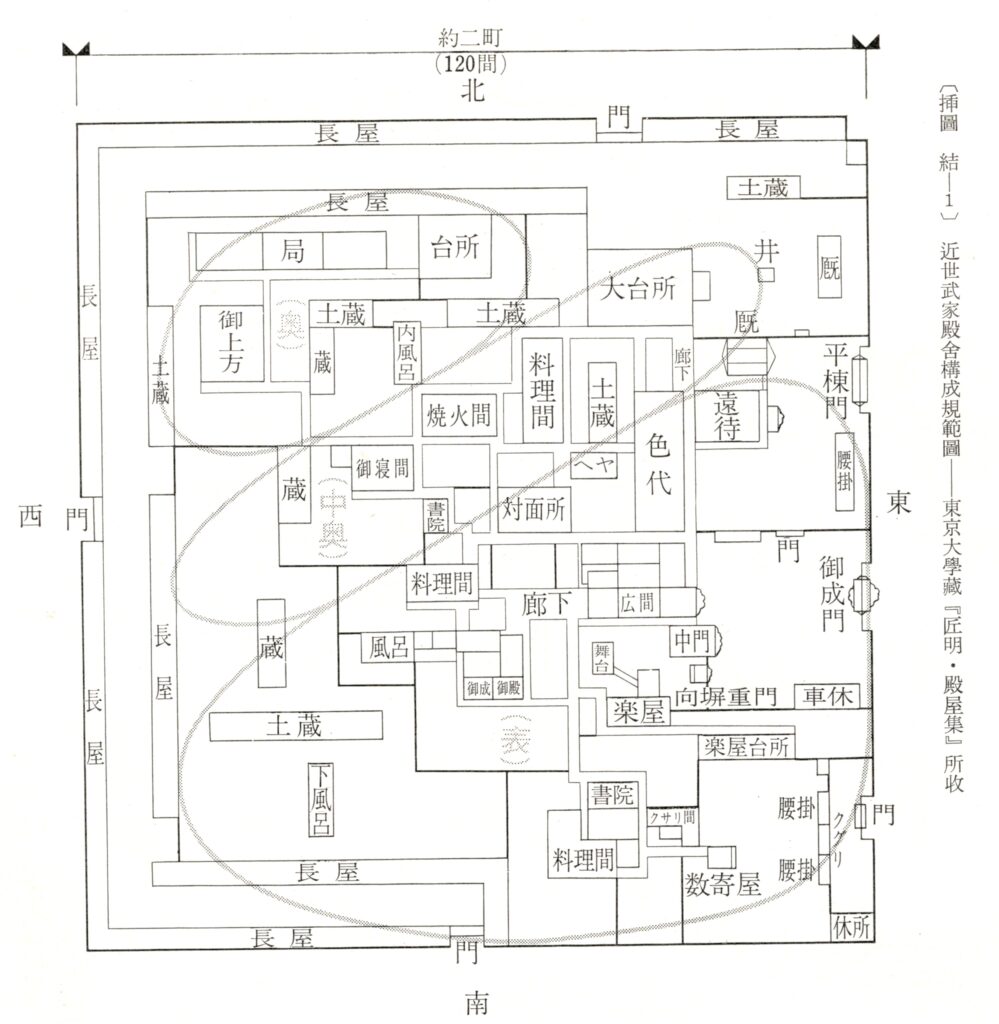

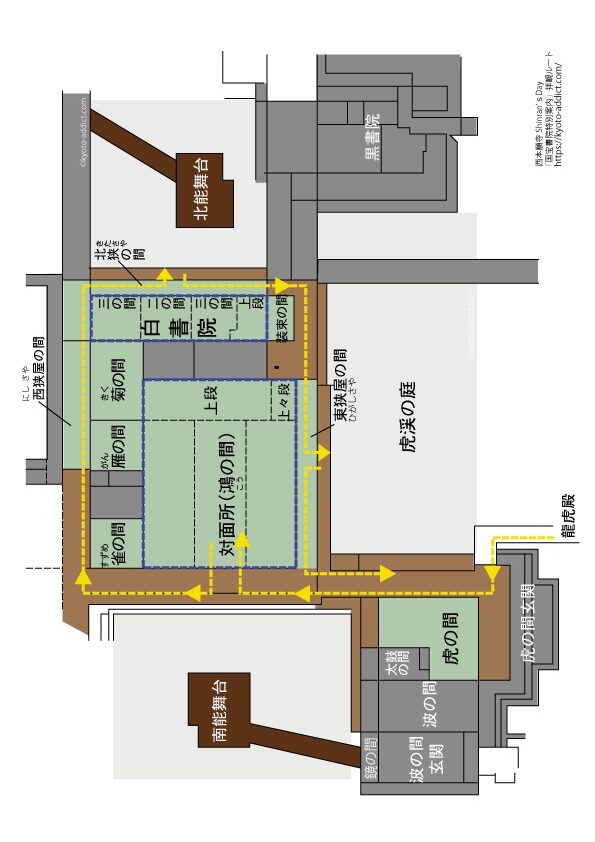

「館城」は戦国大名・朝倉氏の一乗谷に遺構が残っています。堀と土塁の中の「館」は、京の足利将軍、細川管領の邸宅を模した初期書院づくり(主殿づくり)です。寝殿つくりを崩して、「霽れと褻」の表裏の空間を、妃と住む「奥」に向かって「公→奥」のヒエラルキーを上げていきます。江戸時代の御殿では「大奥」と呼ばれるハーレムを最奥に作る事になりました。

「天守指図」が具体的に示してくれています。信長が住む最奥は、石蔵階に玄関・式台、一階に遠侍・台所、二階に対面所と積みあげてきて、居室最上階の三階西北「すたかノ間」になります。鷹の子を飼う画題は、隣の手鞠木の間を控えとする奥方の部屋を示しています。

四階の屋根裏階で上昇する空間は一旦切れて、足利義満が誇示した金閣寺を模した、信長のプリゼ空間「儒仏不二」「三教一致」の五、六階がその上に積まれました。この入母屋の大屋根の上に五、六階のパビリオンが載る姿は、信長と大工の間で、地下1階~3階の「住まい」より早く決まっていたと思います。石垣積による敷地の確定がされない事には、地下1階~2階の平面形は作れません。

江戸時代の天守は都市のシンボルであり殿様は住んでいませんので、安土城天主に信長が住んでいたという事に頭が回らない方(ex 三浦氏、佐藤氏、千田氏)が多いですが、宮上氏は「信長公記」だけから、信長が住んでいたと断言されており、穴倉階に外光を入れて台所を復元しています。なお、トイレは復元されていません。

●「天守指図」を平面プランとして、そこに信長の生活を読み取ります。

「天守指図」の一階の対面所には、上段、トコ、帳台構、書院という書院造のセットがそろっています。後に、豪華絢爛な帳台構となるのですが、安土城では納戸との単なる建具です。信長が対面する相手によっては、「武者隠し」として納戸に配下を忍ばせたこともあったのでしょう。三階に住んでいた信長が、裏階段を使い二階で衣装を整え、信長専用階段を下りて一階対面所上段にさっそうと登場し、書院トコに飾られた「ぼんさん」を自慢する姿を思い描き、一人ほくそえんでいる私です。

階段は客の使う表階段と、館のサービスに使う裏階段と二本あります。二階の座敷群が信長のおもてなし空間であり、特に舞台が目立っています。食事の為に、一階に、台所、水たな、食器置き場、大きな「ろ」があり、裏階段で二階の配膳室に運びこめるようになっています。サービス員の控え室兼配膳室には「くと いろり」の書き込みもありますので、温かい状態で提供できるようになっていました。この配膳室の上の3階は、居室がなく屋根なので排気も容易でした。宴会の大人数の為の台所は、「伝・台所丸」と名が残る天主丸の東に一段低くありました。発掘で食器が出てきてます。

近世に完成された「書院造り」の桂離宮、名古屋城本丸御殿では、南に面して対面所が3つ雁行してあるのですが、安土城の「天守指図」では、一階、二階、三階と南の同じ位置に積まれてあります。引見者の身分、信長との親密度、権力の見せつけぐわいなどから対面所を使い分けていたのでした。

このように「書院造り」の知識でもって「天守指図」を見ると、政治の場と住まいを兼ねる近世武家屋敷への発展過程が見えて面白いです。上段が大きくあり、押し板とトコはまだ定型化していません。三階東北隅の茶室には、武家屋敷に取り込まれた水屋、棚、トコの初期の姿が見え、これも興味深いです。

以上、具体的に空間の使われ方を「天守指図」を読み取って示しました。拝見記の「信長公記」ではわからない、大工が残した「天守指図」にだけ、必要とする内部空間を持つ「建築」としての「天主」の姿が見えるのです。どうして、宮上氏がこの点から目をそらしたのか、今となってはわかりません。

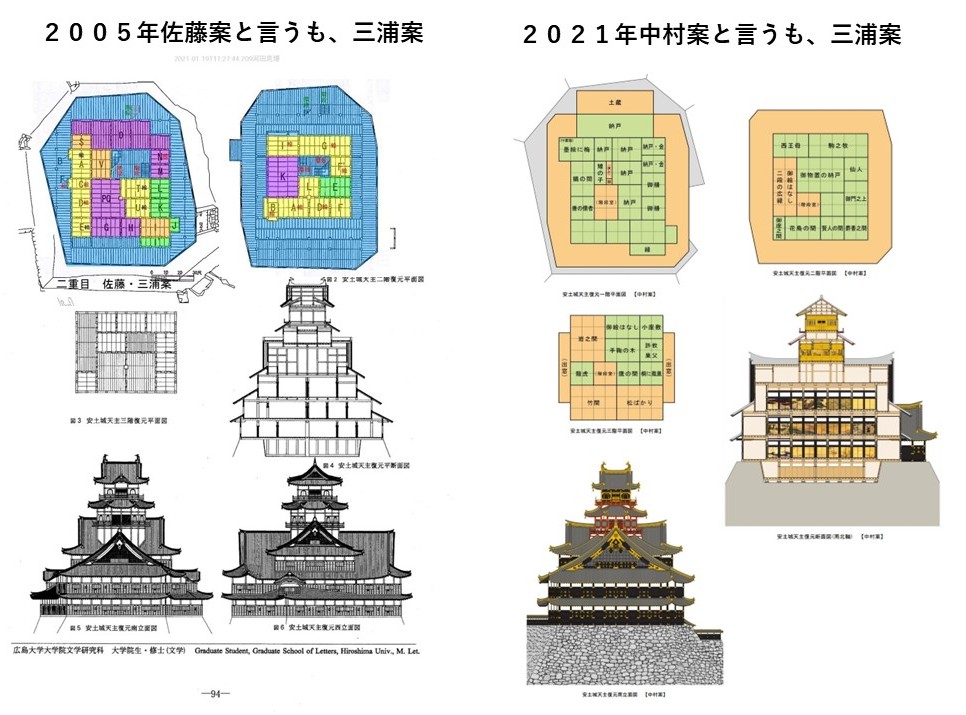

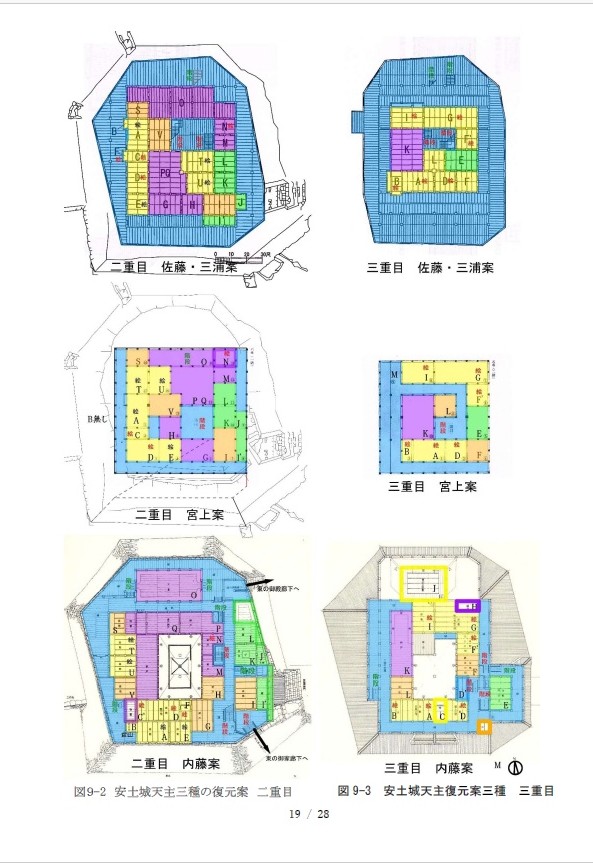

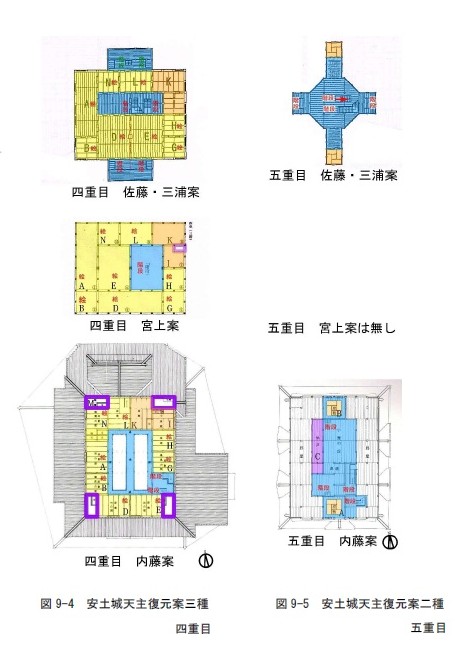

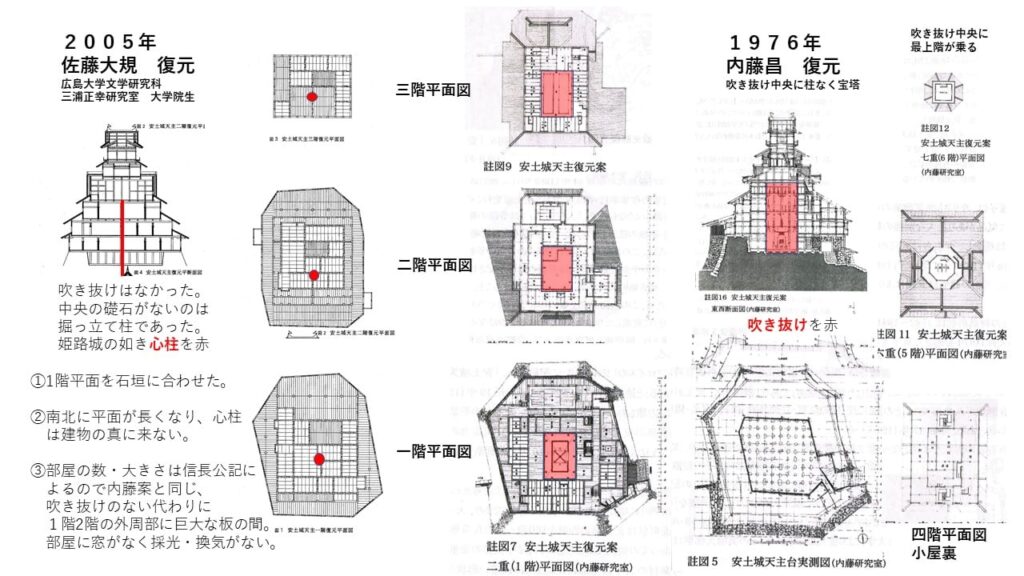

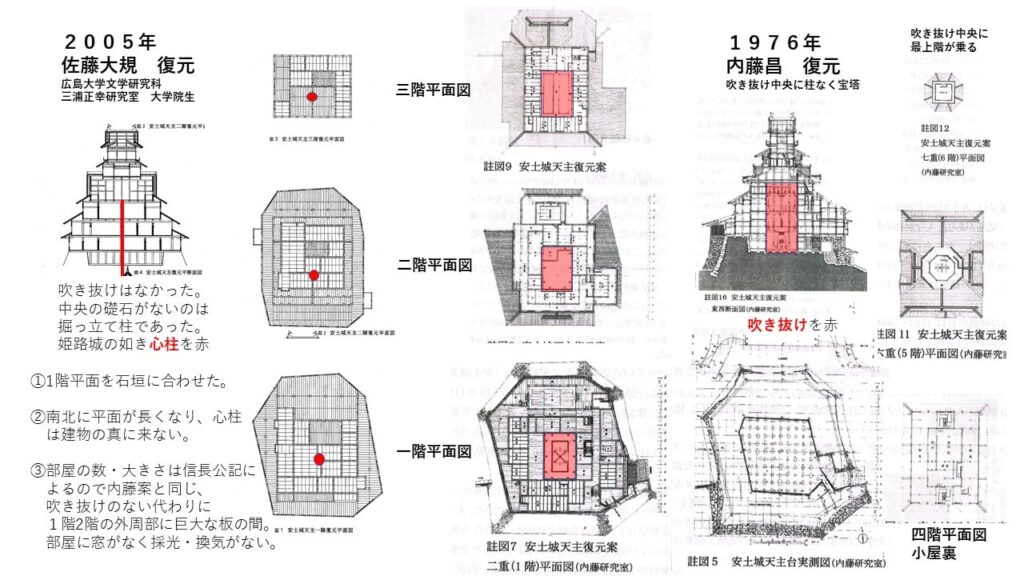

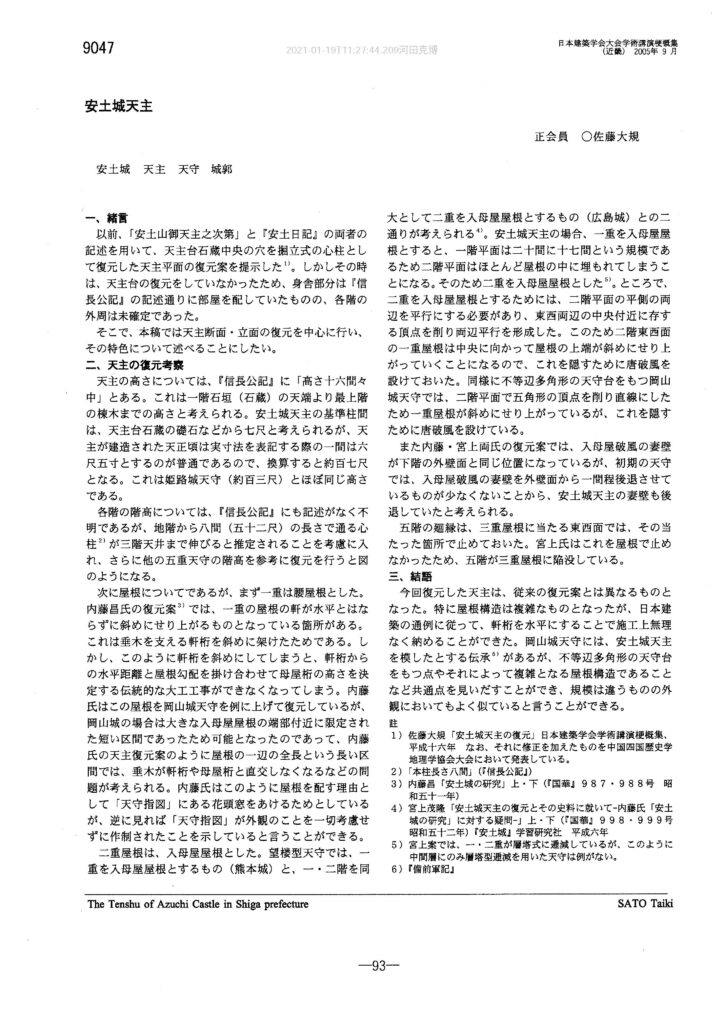

三浦案(佐藤案)には、宮上氏のような部屋名への注視はまったくなく、「建築」としての「天主」の平面は学会提出図には描けられていません。(佐藤氏が論文にはしていましたので、読み取って下に宮上案、内藤案とならべました。)内藤先生は書誌学の手順を踏まえ、「天守指図」「信長公記」を科学的に解明し、「八角形の石垣測量」と3つを突合せ、天守指図はホンモノの竣工図だと結論付けました。

内藤先生の「復元的研究」の結果である<「天守指図」を大工の残した竣工図だ>と認めてしまうと、この2005年の三浦案をはじめとするあまたの復元案はマガイモノとなってしまいます。それでは、学研、イラストレーターは困りますので、ただ内藤復元案とだけ言い「天守指図」に触れません。

内藤復元案とは、宮上氏、三浦氏のように内藤先生が妄想した案ではなく、「天守指図」案なのです。平面に書かれた「天守指図」からの情報を浮き出させ、測量結果と信長公記からの情報を足し引きして、ビジュアルに立体化させたのでした。そこには先生ならではの歴史的建築物の知識、経験(熊本城天守復元、都市・江戸と江戸城、桂離宮研究)があり、何人も真似できません。ですので、内藤復元案であり、画期的なのでした。

建築学を修めたものなら内藤先生の研究に畏怖の念を抱かずにはおれないのですが、考古学、歴史学の殻に閉じこもる人たちには、先生の偉大さはわかりません。さらに、私には「わかりたくない」としか見えない言動を彼らは公然としています。単に、自作の「安土城復元案」で金を稼ぎたい人たちとは思えません。「わかりたくない」すなわち「幻」であり、あーだ、こーだを言うのを楽しみたいという、城マニア独特の感覚が「天守指図は偽書」だと言わせているのだと思います。

2006年を最後に内藤先生の本は販売しておらず、内藤先生は著作権で縛ったので、内藤復元案が世に見える事がないのを幸いに、好事家等は「天守指図」を無視しています。滋賀県も同様に「無視」しています。何故なら、「幻の天主」の方が客がつくキャッチだからです。滋賀県は「賑わし」を優先し、そこに学問はありません。滋賀県にとっては、それが良いのでしょう。

城マニアがどうでも、滋賀県がどうでも、私は一向にかまいませんが、恩師・内藤昌の学問の成果、功績を潰されるのはいけないと、私の視点で内藤復元案を書いています。

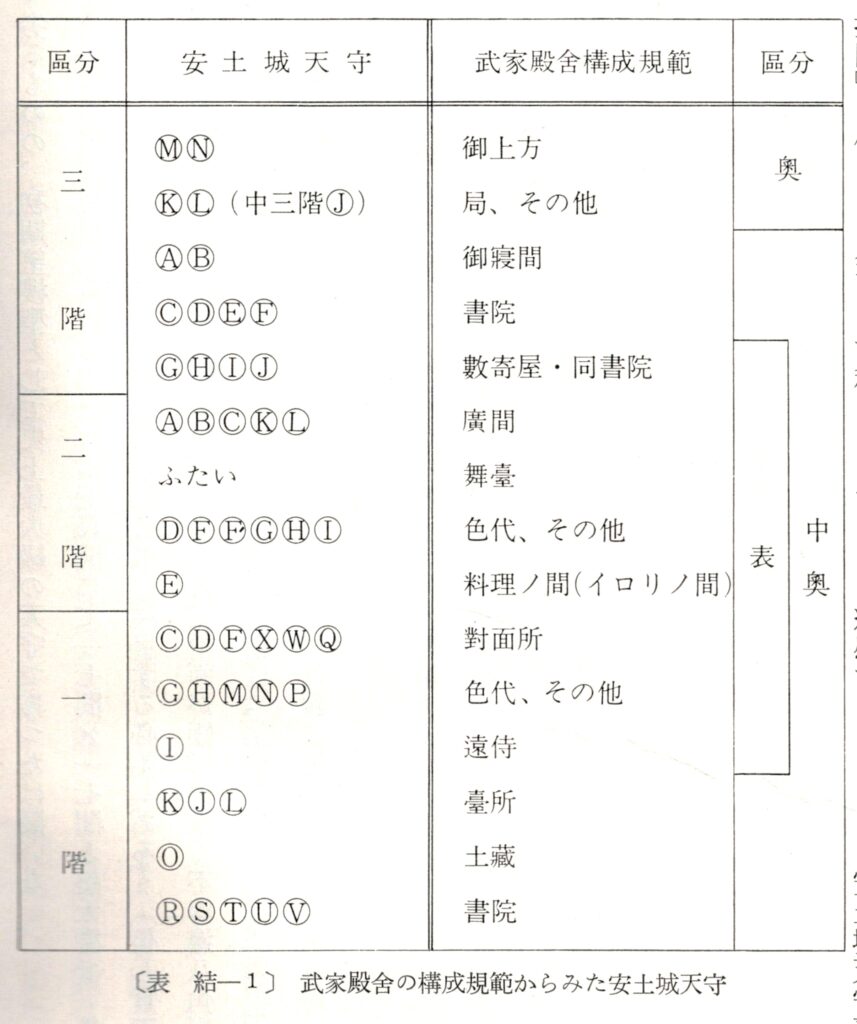

内藤復元案が発表された後に、宮上案、三浦案は発表されています。三案とも信長公記の記述にあわせている、のは同じですので、「天守指図」で使った色と部屋符号を入れて並べてみました。

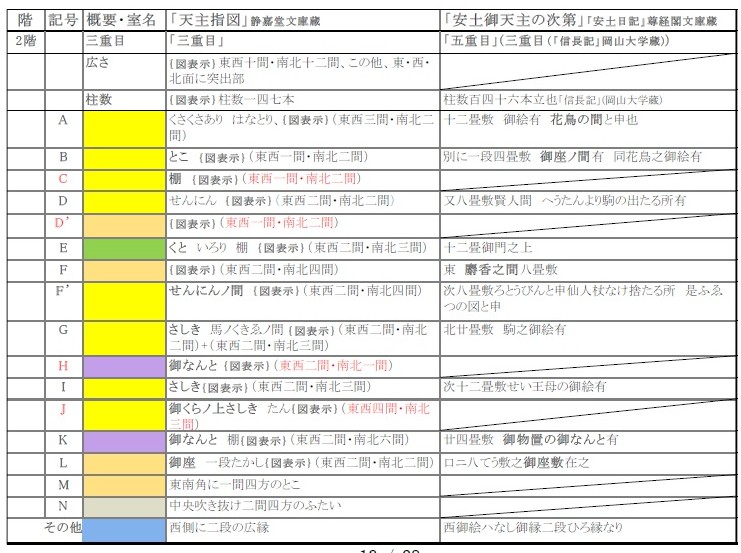

三重目(二階)の信長公記を天守指図と比較 四重目(三階)の信長公記を天守指図と比較

内藤復元案は「天守指図」の平面に合わせて、納戸、屋根裏、廊下、吹き抜けを入れていますので、平面が大きくなっていますが、逆に宮上案、三浦案は、小さく生活できない平面プランとなっています。信長公記の座敷には、絵なし、墨絵、障壁画と、三つのヒエラレルキーがありますが、それが見えるのは、内藤天守指図案しかありません。

宮上復元案の失敗は、平面を小さくし、押し入れ・納戸がなく、緑色のサービス要員の部屋を客間の座敷と並べ、階段を一本にしたことです。これでは戦国大名の武家屋敷とはなりません。「天守指図」は、「霽れと褻」のゾーニングを、表裏の二本の階段と納戸で作っています。衣服、寝具、暖房器具、オマルは納戸に入れていました。押し入れはありません。

江戸時代に書院造となる武家屋敷の初期の形態を示す「天守指図」であり、信長の「テッペンに住む」形が見て取れます。こうして比べると、宮上氏の言う「100年後に遺跡を見た大工の妄想」ではなく、「天守指図」は生活の匂いがたつ実在したプランであることが良くわかります。宮上氏の研究結果は史実ではなかったですが、内藤案に反対することで内藤案が浮かび上がり、学問に貢献しました。

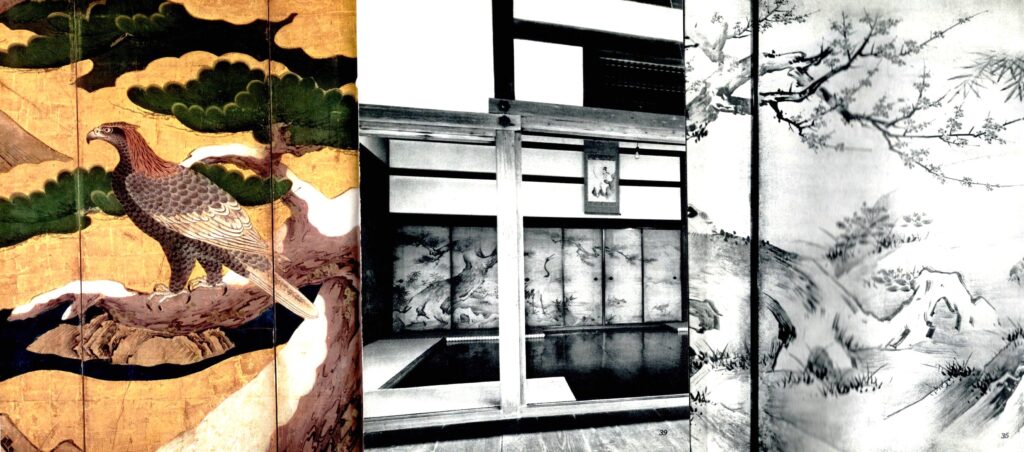

宮上氏は単に主殿つくりの知識を持たないだけでなく、住宅設計の経験もないのでしょう。半世紀前の私は書院造を知りませんでしたが、住宅設計は行っており、「天守指図」の上を歩いて「これが、武家屋敷なんだ!」と唯一知る巨大建築、西本願寺と比べていました。

●宮上氏だけでなく、内藤先生もですが、「何のために信長は安土城天主を欲したのか。」の視座が欠けていると思っています。

当然、私の推測でしかないですが「小説 安土城物語」で、なぜ信長が「安土山の頂上に高さ100尺の館を築け、そこにワシは住む。」と言ったのかを示します。

これは小説ですので、ネタばらし的に言なおすと、復元された天主を私が見て、私は大工だとしたら、オーナーの信長に何を言われたらこのような姿になるのか。大工の発想では決して出てこない、オーナーから建築家への指示事項は何かを考え、それへの大工の工夫を追ったのでした。

私の日常の仕事と同じです。建築家が指示を受けるのは、①建物の目的②建つ場所③竣工日④建設費の4点ですが、安土城天主では、①信長の権力の誇示②安土山頂上に、さらに、建物高さ100尺という巨大建物への具体的数字があったと考えました。この目標とする数字がなくては、このような冒険的設計をすることはないと思います。③竣工日は天正7年正月、石積み始めから3年となります。④建設費は天下人信長次第であり、大工は信長に伺いをたてるだけで責任は持ちません。

「ワシは住む」とは、今までの館城の延長にあり、「てんしゅ」を担ぎあげた足利義昭の二条の館を踏まえ、内部に信長が実在する巨大な天主の姿に「信長の権勢を示す。」としたのでした。私は建築でなく、巨大ロボットに自分を仮託するマジンガーゼットを思い浮かべました。

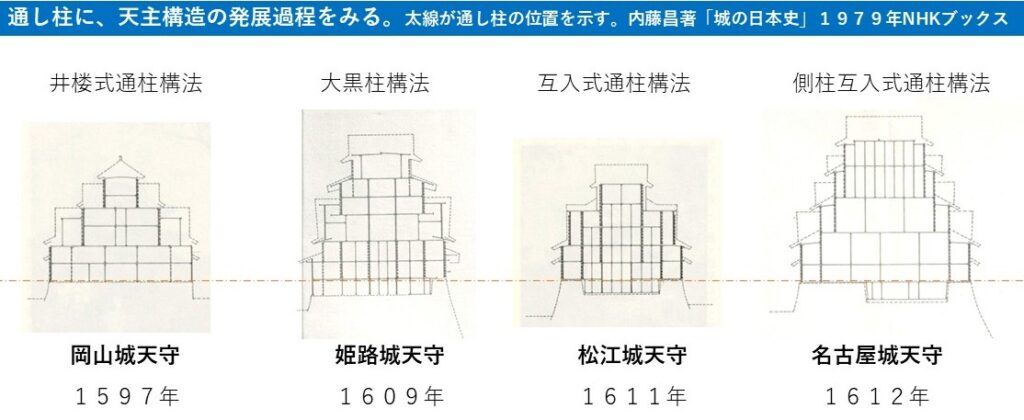

明治になって、西洋建築が入るまで、日本の多層建築は天守の50年だけで途絶えていました。宮上氏、三浦氏が復元した大洲城木造天守に「吹き抜け」が大黒柱と共にあるのが唯一の遺構です。

あと、城戸先生の論文で「家康の駿府城天守は、3階まで吹き抜けがあった。」というぐらいしか、私は「吹き抜け」を知りません。

以後、旅籠・揚屋の2階建てにしか、木造での多層建築はありません。五重塔も平屋建てであり、多層建築ではありません。

●現代人が「吹き抜け」と呼ぶ空間は、450年前にはなかったという歴史上の生活体験から解きほぐさないので「建築の真ん中に吹き抜けがあるなんて常軌を逸す。そもそもこの「指図」そのものが怪しいのではないか。」となります。

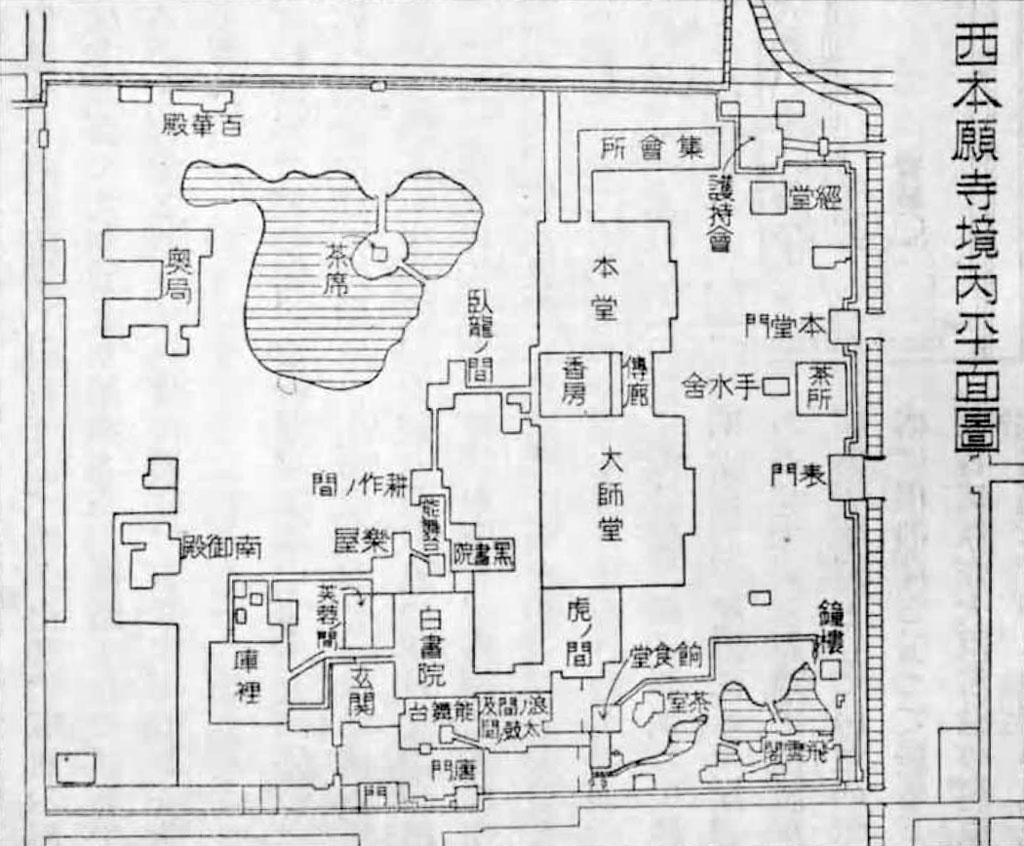

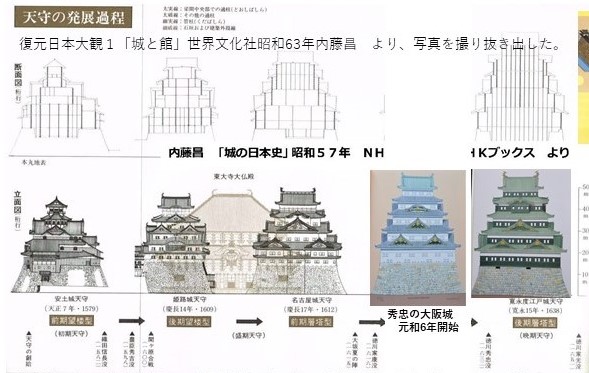

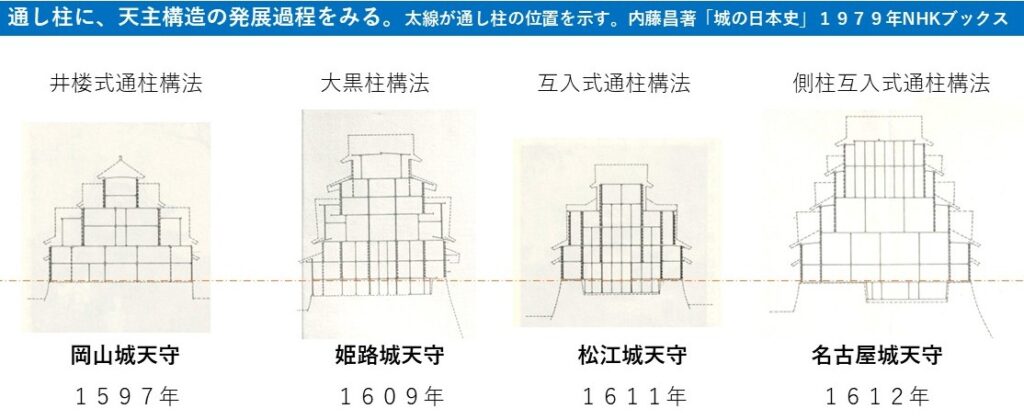

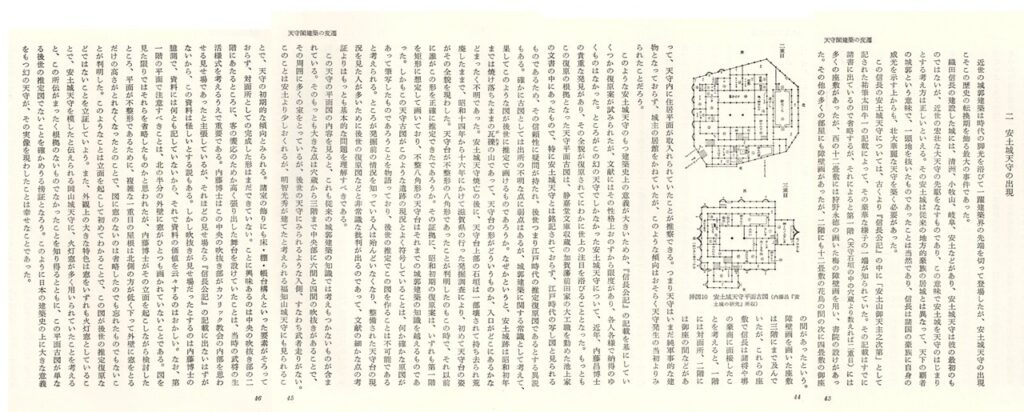

しかし、指図を怪しいという人々が、天守における「架構の工夫」を述べているのを私はみたことがありません。内藤先生の論文に、「天守の架構の発展過程」がありますので、以下に入れます。

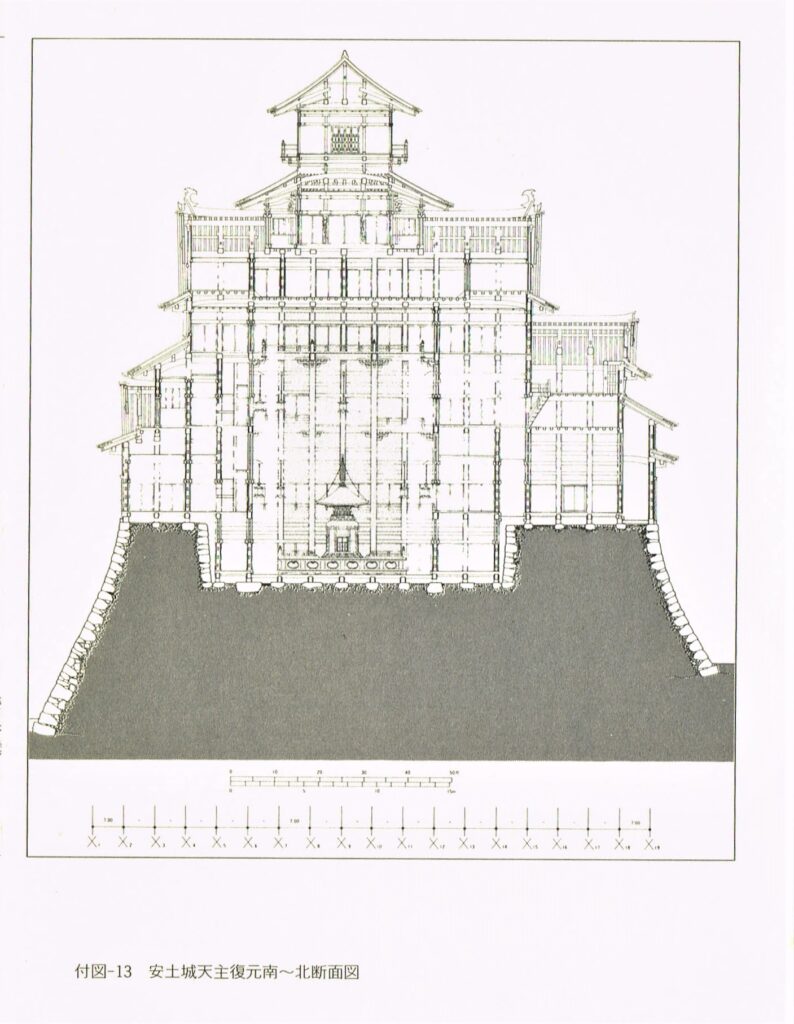

6年後に秀吉が大坂城を作りますが、秀吉は天守に住まず、本丸(詰め丸)に平屋の御殿を作りました。大工の中井は「権力を示す外観」を作るだけで、中に座敷は要らないので、早く作るための「吹き抜け架構」はやめます。岡山城のような従来の箱を積み上げる架構で多層建築を作ります。伏見城が地震で壊れたので、松江城、名古屋城になると「通し柱の相互貫入」が行われ、積み上げた箱同士をつなげるようになり、最後の寛永の江戸城天守では柱だらけの内部となりました。

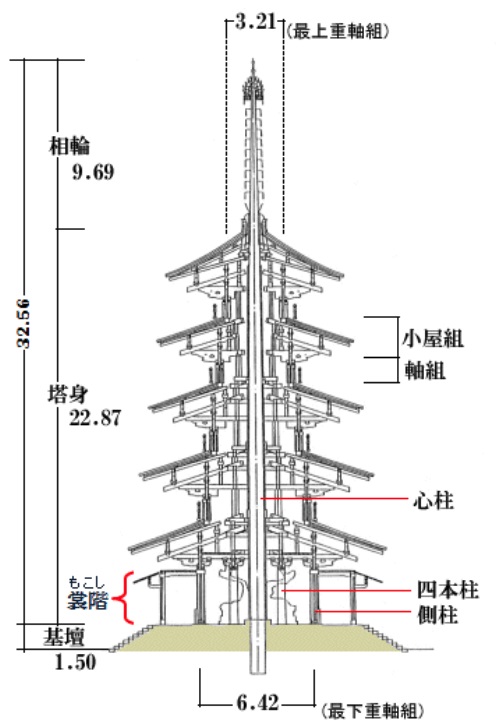

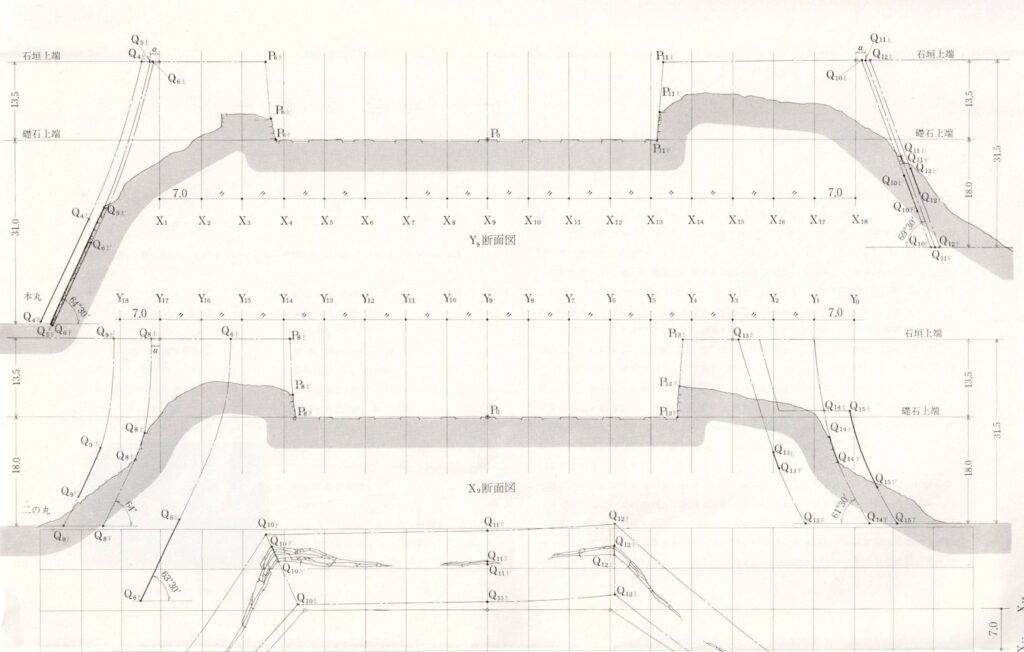

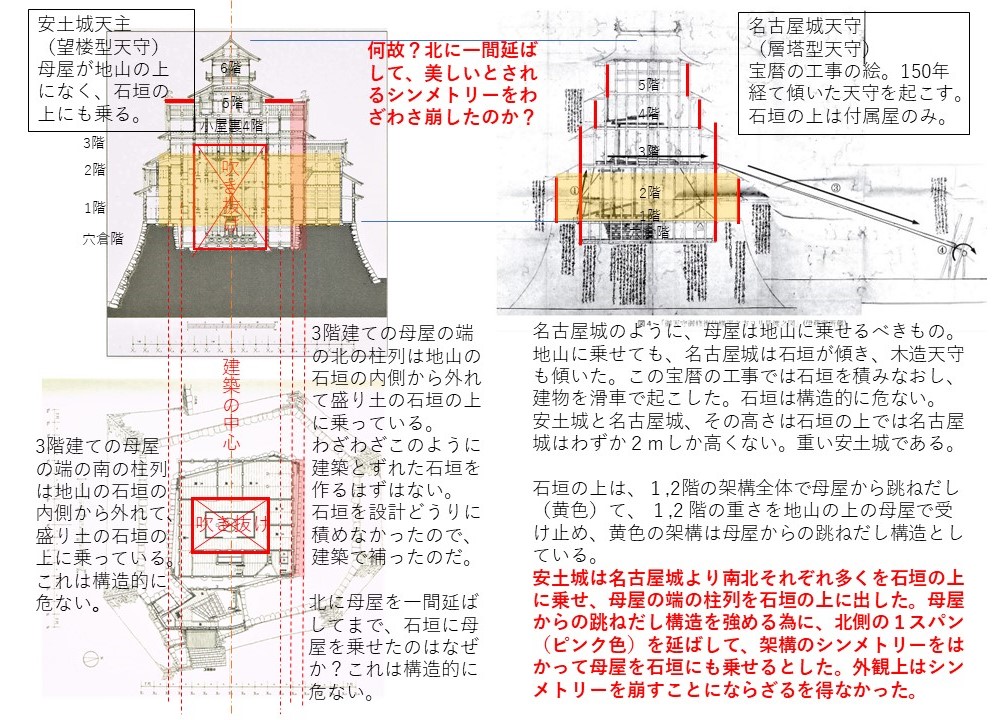

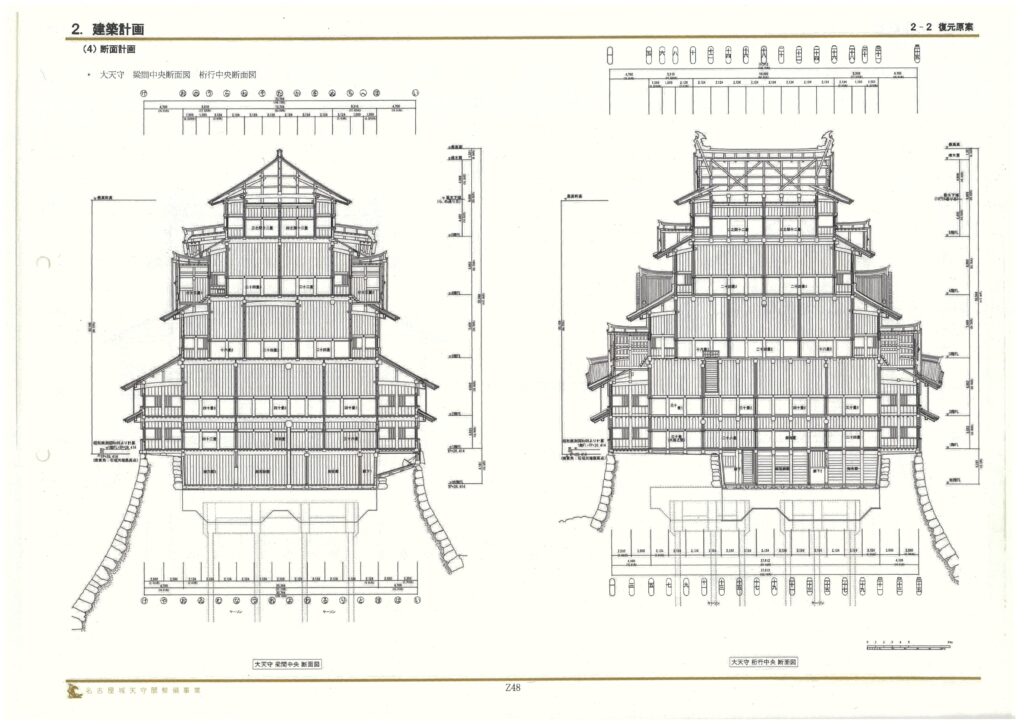

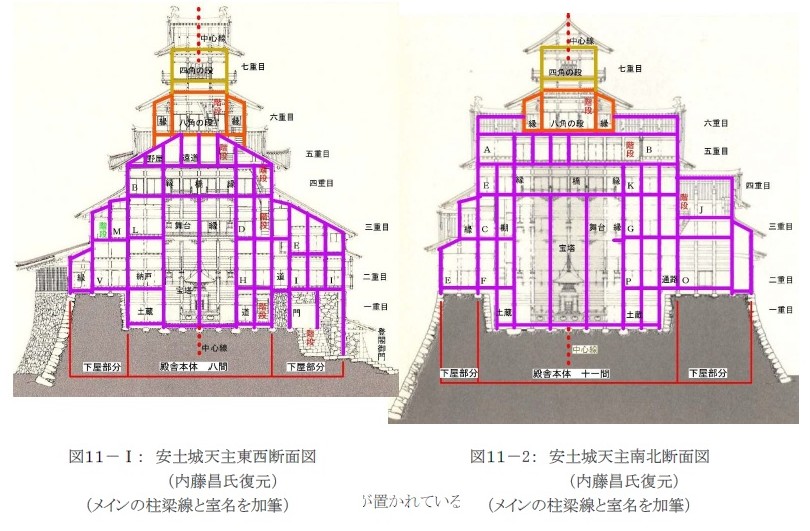

安土城天主は、石蔵階から3階床までの吹き抜けの上に、3階、4階の2層が乗り、その上、4階の屋根裏の上に5階と6階が乗るという、岡山城と同じ3層構成です。そこに、1階から4階床までの通し柱を母屋の外側に建て、石垣の上面・犬走りに乗せました。上記の松江城の架構の先駆です。この母屋の外側で柱を貫入させるのは、名古屋城天守で大工・中井も真似をします。「天守の発展過程」の断面図を見てください。名古屋城は2~3層毎の繋ぎとしたのでした。姫路城の二本の大黒柱92センチと違い、細い部材40センチで高層建築の架構を組めます。

「安土城天守中央には掘立の大黒柱があった。」と、今も滋賀県考古学木戸氏は言っていますが、まったく逆です。そこには宝塔がおかれ、細い材の組み合わせで巨大架構を組んだ大工の工夫があったのでした。滋賀県は学者を装った素人を集め「賑わい」づくりに邁進しているだけで、そこに学問はありません。なら、文化庁を巻き込んでの推定「復元」など、あるわけないです。

●信長は、三階(4重目)の西側の部屋「岩の間」に住んでいました。

窓からは、尾根伝いに摠見寺から天主に向かって登ってくる人が見えます。北東の6畳では信長自らが茶を点てていました。湖上からの風が心地良く、子供たちの嬌声も聞こえます。吹き抜け周囲に縁(廊下)が取られており、小姓、妃もプライバシーが得られ、三階で寝起きしていました。

私も、公団アパートの4階に住んでいましたが、毎日の階段は気になりませんでした。しかし、トイレの為に上り下りはしたくないです。パリの街の6階建てアパートでは、甕に貯めておいて、窓から道路にぶちまけていたそうです。ベルサイユ宮殿にもトイレはなく茂みに放っていたのですから、信長もオマルですましていたのでしょう。

現代人は、室内に水洗トイレを持ち、フラットなアパートに住んでいます。私は祖父母の家で、母屋と離れた汲み取り便所も、藁に溶け込む天井裏の暗闇も経験していますが、現代人には、安土城の三階に住むためのオマルも吹き抜けの暗闇も理解しにくいと思います。歴史的事実の住み方から積み上げていかないと、古建築の形、そこでの生活は現代人になかなか理解できません。歴史家はこのような生活レベルの話題には興味を持たず、古建築に素人であるという自覚を持たないまま、城談義(ex.鉄壁の守り)に入り込んでいます。

全国の城は、首長の「地方創生」の為に使われています。「信長の城」は、この安土だけでなく、岐阜市、小牧市でも大々的に売っていますが、3市の博物館の連関は見られません。共通して、石塁・石垣は史跡として残っていますので、出来ない事はないのですがしていません。学芸員(考古学、教育委員会)は他市との協調より、直属の首長の「売り」に貢献しない事には、発掘資金が出ません。

城に関する解説書・写真集は人気で、ちょっとばかリ手を変え品を変え、新しく発刊されていますが、「最強の城」というように戦記物の小説や伝説を交えて、書籍が売れる事を第一にしています。論述に体系性がなく、趣味性におぼれて、新しい資料による分析や考察にかけています。

安土城天主の造形は、藤田弘夫著「都市と権力」にあるように、世界史上にある権力表現の意味を都市史上で探るべきだと考え、私は「論考 小説安土城物語ネタばらし」で、フランスの城を取り上げ、安土城と比較しました。

宮上氏が「大工は、信長公記を読んで想像して指図を描いたのだ。」と言うくらいですので、信長公記に書かれた部屋と天守指図の部屋は見事に一致しています。二階での引見と接待、一階の控えの間を持つ対面所、式台、台所、遠侍と、書院造りとして固まる前の部屋の使われ方が平面図から読み取れます。復元図を指図に添えましたので、表の階段、裏の階段を図面の中で上り下りされて、日本初の中層住宅を体験してみてください。

大工・池上は「指図」の天守が、「あづち」の名がない事から、安土城とは知らないまま「丁寧にそのまま」写した(影写本)のでしょう。「信長公記」も、源氏物語も、古事記も書き写されて伝えられて来ました。17世紀になると茶道、華道、軍学、鉄砲、石垣とあらゆるもの流派が「わが租は・・・」と書き、書き写されます。大工でも、平内家の四天王寺流、甲良家の建仁寺流、それぞれが正当性がうたい、木割書・堂宮指図が書き写されました。(参考:河田克博著 建仁寺流堂宮雛形の研究 5万円)

「信長公記」と「天守指図」と「八角の石垣」の一致から、宮上氏のいう「天主指図は大工の妄想」ではなく、史実としてあった安土城天主の姿が、拝見記「信長公記」と大工の「天守指図」と別々の方法で残されていたとするのが、科学する学問「復元的研究」の結果です。三浦氏、その他のイラストレーター諸氏の復元とは全く違うものです。

「信長公記」と「八角の石垣」から妄想された宮上案、三浦案(佐藤案、中村案)も掲載しましたので、「天守指図」からの内藤復元案と比べて下さい。

妄想たくましくした三浦案より、「天守指図」の方がはるかに複雑です。史実だからこそ複雑になるのです。

こんな内藤復元案のような妄想を17世紀の大工が、土砂で覆われた安土城の石垣をみてできるわけありません。せいぜい妄想しても、四角い宮上案でしかないでしょう。

三浦案は2005年は佐藤案でしたが、2021年以来、今も中村案に変わったままのようです。どのように変わったのか、なぜ変わったのか、そんな事は言わないので済ませられるのが、イラストレーターの復元です。こんなことを2005年から三浦氏はおこなっているので、学会からは学者として認められていません。

宮上氏の1998年の突然の訃報に驚いた私です。58歳でした。大洲城木造天守復元にあれだけ粘られた宮上氏なのに、1994年内藤先生への再反論を行わなかった事に、私は宮上氏は「天守指図」の価値を認めていたと思っています。1992年セビリア万博の為の原寸模型はもちろん、安土駅前にある20分の1の模型もきっとご覧になっていましょう。1995年になって宮上案の模型を販売されました。「天守指図」を元にした宮上復元案を見てみたかったです。内藤復元案とはまた違った姿になっていたことでしょう。

●昭和15~17年安土城天守台発掘調査 滋賀県発史跡調査報告第11冊より

金沢から大工がやってきて許可を取り、人を手配して土砂をどけて、内藤先生のようにトランシット測量をして、また土砂を戻して帰ったと、宮上氏、三浦氏、中村氏は言っているのですが、そこまでマスコミは報じなく「内藤昌は設計図が発見されたと言っているが確かでない。」だけです。

2023年4月「特別史跡安土城基本整備計画」の発表と共に、滋賀県知事は「幻の安土城、復元」と言いだし、県ホームページの平成発掘記録では「中央の穴は掘立柱の穴である、は捨てがたい案。」「叩き漆喰はなかった。」と、昭和15年~17年の滋賀県発掘記録「掘立柱はなかった。」「叩き漆喰が床にあった。」を捻じ曲げています。「幻」に県自らがしているのです。これでは、滋賀県に学問はありません。

そこで、2023年にアップしたポンタックのブログ「安土城の復元」のココに、昭和17年の発掘記録と写真を追加しました。

●滋賀県民、滋賀県知事、近江八幡市市長、それぞれの教育委員会、滋賀のマスコミの方々に読んでいただきたいと以下に書いていきます。20250120記

滋賀県知事の「幻の安土城、復元」は、「滋賀県に学問はなくて良い。それより、賑わいだ。」と表明した事になっている事に気づいて欲しいのです。

大村愛知県知事、河村名古屋市長も、木造天守復元にジブリだと競い、互いに成果をなじりあっていましたので、首長が城を「地域創生」の話題つくりに使うのはごく当たり前の事であり、私は驚きはしません。「鎧を着て城に登りたい。」というのも世界共通の歴史の楽しみ方です。しかし、城の史実は違います。殿様が名古屋城天守に登ったのは、藩主相続の時の一回きりでした。「幻の安土城、再建(今は復元に代えています)」を、娯楽、観光のネタとして声高に唱えても実現はしません。文化庁からの通達「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」にのっとり、史実を踏まえ、学問の重みがなくては、万人の共感を得て資金を投下する事業とはなりません。

現在のコンクリート名古屋城天守復元にあたって、設計された城戸久先生は「外観は空襲で燃える前の姿そのものであり、中身は市民が簡単に登れ、殿様気分を味わえる展望台。と、天守閣博物館。燃えない、壊れないコンクリートで作る。階段とエレベータのインテリアはモダンデザインとする。」と多くの方との議論の末に、設計方針を決めています。

ここで、滋賀県民に「天主の復元」賑わいつくりだけで良いですか?と私は問います。名古屋城木造天守化事業は市民の税金88億円使ったのですが、2017年に工事を請け負った竹中工務店はいつのまにか消えてしまい、河村市長の目的「賑わいつくり」の木造天守は作れませんでした。

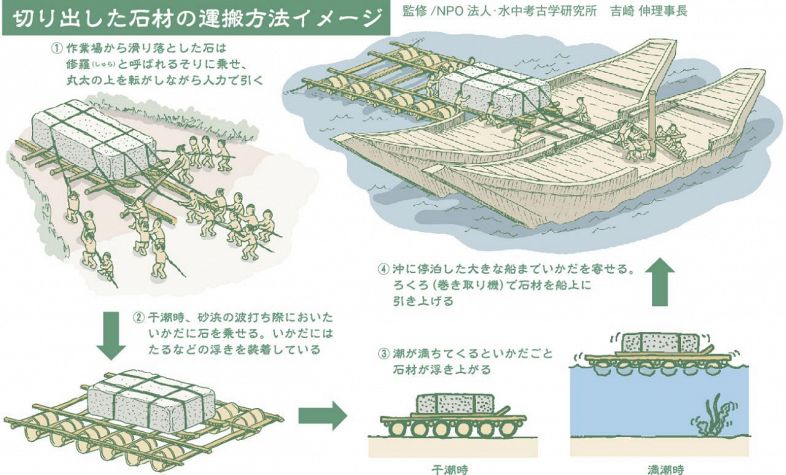

昭和の発掘を仕切った日名子元雄先生のご本(1970年刊)も紹介します。「天守台は50センチ~60センチの土に覆われていた。」だけでなく、下段の信長公記に出てくる百々橋から摠見寺を通って天主に至る石段の道もご覧ください。

これが、天主に至る「大手道」なのです。遺跡に標識がある東山道の脇街道からの「伝・大手道」でなく、こちらこそが、城下の町と城郭の大手門をつなぐ、近世城下町の「大手道」の先駆です。

もとより、信長の時代に大手門も大手道もありません。名はなくても、「安土」は城下町と城郭をつなぐ道が大切となる新たな「都市」の時代に入ったのでした。

秀吉は、安土城を発展させた大坂城、近江八幡城を自ら作り、1590年、全国統一がかなうと、「刀狩」「検地」を行い、京都を城下町化し、城を全国に作らせます。さらに、関ヶ原の戦いに勝利した家康は、1601年全国の街道を整備し、150の新たな都市が一斉に生まれました。名古屋、仙台などの真の新たな都市は少なく、多くは秀吉時代の城下町を引き継いでいます。平安京の朱雀大路が大手道になり、建礼門が大手門となったのです。

現地の案内看板「大手道」は間違っています。昔は「伝・大手道」でしたが、滋賀県は「伝」を外してしまいました。これは、城下町・安土の歴史認識を間違えさせています。石材をソリに載せて引き上げる為に勾配はきつくても直線的に作った道でした。山頂の工事が終わり、内湖を埋め立て脇街道の整備する共に、階段を石張りにし、街道を行きかう人々に石段によっての蓬莱山の威容を示したのでした。小牧の城と同じです。この証拠は信長公記の中にあります。「大手道」の記述はなく、城への客は全て百々橋から尾根伝いに登っています。

わざわざ、城下町を抜けて街道を安土山の南に回り込んで「伝・大手道」の登り口に着き、そこからキツイ勾配40度を一気に登るより、手前の百々橋から登る方が楽ちんですから、当然です。岐阜城でも金華山山頂の館には、七間曲がりの尾根道を使っていました。馬や輿で登れなくては、道として使えません。「伝・大手道」は「搦手道」でした。発掘しても「門の跡」が出てこない、と滋賀県埋蔵文化財センターが悔しがっていましたが、当然です。防御の門はあっても、天皇が輿に乗って潜る門構えはありえません。

現在の百々橋口から摠見寺への登りはいきなり急斜面ですので、「伝・大手道」から摠見寺(伝・徳川家康邸跡)に登り、天主に至り(下図)ますが、本来の本堂への参詣の道は、仁王門、三重の塔、本堂跡と、百々橋口から登るものです。今は、百々橋からは急斜面で登りにくいですが、会勝寺、石部神社が緩やかな登山道の上に建設されてこうなりました。450年前は、会勝寺のところでクランクを取って、勾配を緩くして回り込み、ここに番屋、城門があった事でしょう。摠見寺だけでなく、その向こうに安土城天主(信長の王宮)があるのですから、まさに安土城の城門があってしかるべきです。いや、城でなく、摠見寺と信長の王宮が並ぶ蓬莱山でした。

建て屋があり発掘しにくいですが、滋賀県埋蔵文化センターのこれからの発掘に期待しています。

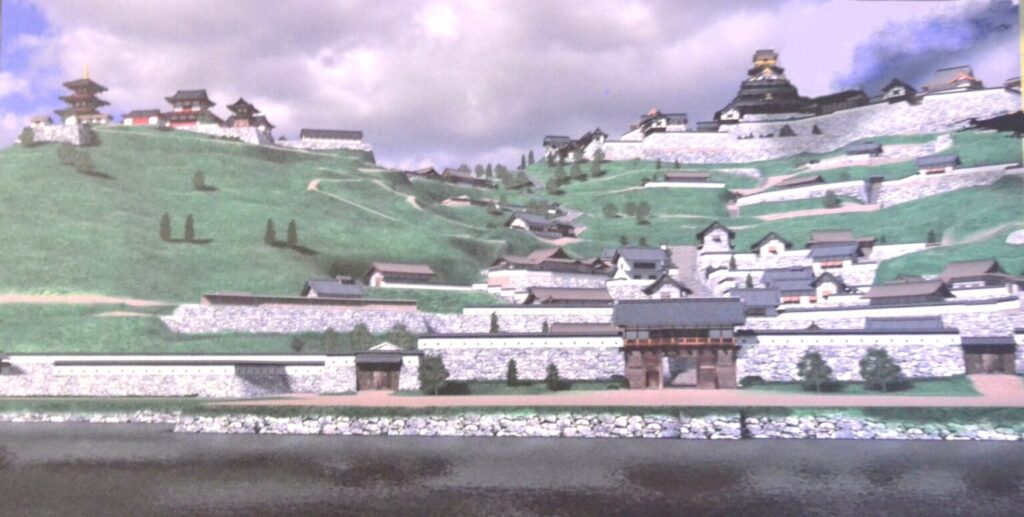

近江八幡市によるこの復元図は史実ではありません。このような黒鉄門なみの立派な門があれば、礎石、石組が残っていましょう。しかし、門は発掘されておらず、高さ1mもない石積みだけでした。この高石垣の絵は嘘です。さらに、石垣の上に白壁が「新道」に向かって描かれていますが、これもなかったでしょう。一条谷に復元された石積みと土壁ぐらいが史実だと思います。漆喰の白壁が現れるのは、関ヶ原の戦いの後に、耐火性を求めたからでした。王宮から守り重視の城に変っての事でした。漆喰は雨に弱くメンテナンスが大変ですので、塀には使われませんでした。

城下町をキリスト教会の脇を通り、東に抜けて東山道の「脇街道」を湖を埋め立てて造りましたが、この絵のように城下町が脇街道につながっていたとは思えません。「脇街道」から「堀」をまたいで、伝・大手道にとりつきます。ソリに資材を載せて、勾配は40度と急ですが一直線に引き上げる施工用の道を、石張りにして、東山道を行きかう人に蓬莱山の威容をしめしました。

姫路城の登城の複雑さは、関ヶ原の戦いの後の事であり、信長の王宮への道の防御は、階段を曲げて作られる踊り場の枡形と門、その石垣の上の櫓の配置ぐらいでしかありません。蒲生氏郷は、安土城を真似て松坂城を作っていますので、平山城の縄張りを体感するには松阪へどうぞ。

●信長の道づくり

1568年に足利義昭を奉じて入洛してから、信長は本拠地の岐阜から京にいかに早く行けるかを考えます。万となる兵の移動をたやすくしないといけません。

・1572年浅井、朝倉軍との合戦に際し、湖北の虎後前山から宮部(長浜市)まで、幅3間半(7m)の軍用道路を盛り土で作ります。

・1573年7月、大工・岡部又右エ門を棟梁として、大舟をつくります。長さ30間、幅7間、櫓100丁、艫と舳先に櫓。兵を3千、5千と一気に運ぶつもりだったのですが失敗し、1576年解体し、早船10艘にします。

・1574年の尾張内の朱印状では、年3回の道路の修築と橋、水路の修繕を命じています。

・1575年には、2万人を動員して東山道を整備して、岐阜、京の間を3里縮めています。幅3間(6m)盛り土3尺の道を、田を埋め、切りとおしを設け、作っています。山岡景隆、木村高重の二人に命じて、瀬田川に橋(長さ180間、幅4間)をかけさせます。

・1576年、信長嫡男、信忠の名で、道路基準が決められています。「東海道、東山道、それをつなぐ連絡道(美濃街道、上街道)は、幅3間2尺(6m)、高さ三尺。街路樹は松か柳。」古代の道幅の半分以下です。また、「脇道、在所道は幅1~2間2尺(1,8~4,2m)」とさらに小さくなりました。2月23日、信長は信忠に尾張・美濃を譲り安土に移っています。

・1578年、失火によって妻子を安土に連れてきていない事が信長にばれ、120人の妻が清州から安土に来ます。お弓衆、お馬回り衆が罰として、山下南の入り江に沿って「新道」を作らされます。東山道を野洲で分かれさせる脇街道とし安土城下に引き込み佐和山に北進します。江戸時代には近江八幡を通る道として「朝鮮街道」の名がつきます。

・1579年、5月11日(信長の誕生日?)信長が天守に移る。

・1580年、山下南、新道の北に堀を掘らせ、その土で田を埋めたて伴天連の敷地となります。馬回り、小姓衆に土木工事をさせ、鳥打の入り江を埋め立て町に、山西北の湖岸に船着き場を掘らせ、木・竹を植えて高山右近ら12人の屋敷地にします。

●滋賀県ホームページには考古学者しかおらず、歴史学、都市学、建築学、ましてや建築史学の視座はありません。

お隣の福井県もしくは京都府にはそれぞれの学者はおられますので、「幻の安土城、復元」に加わってもらわないと、税金の無駄使いで終ってしまいます。名古屋市は木造天守の予算500億円を2017年に決めてから、金沢・熊本を真似て、2019年に「名古屋城調査研究センター」を作りました。

「復元」を特別史跡内にしようとするなら、地主の了解があっても、文化庁に了解を取らないといけません。平城宮、首里城と先例はありますが、名古屋城天守木造化では、史跡に現存する石垣保全が問題となりました。具体的には今の「特別史跡安土城整備基本計画」から「特別史跡安土城保存活用計画」と進め、考古学だけでなく、文化財の「復元」にトータルに取り組まないと文化庁の了解は得られません。

滋賀県ホームページの「安土城復元研究の過去・現在・未来」があまりにも貧弱であったので、復元の難しさを知る私は、たんに滋賀県としての「賑わし」であって、「復元」は本気ではないとしか思えませんでした。近江八幡市に住まわれる方に事情をお聞きしたところ「県知事は復元に本気だ。」でしたので、私はここにお節介をして書いています。

マスコミは知事の言葉を報じるだけで、文化庁に取材をしません。「賑わし」であっても、滋賀県民が、「税金の無駄使いでない、滋賀県に「賑わし」として必要だ。」と県知事をおせばよい事ですが、「県知事は本気だ。」となると、知らない事ばかりの中で無駄な事を続けることになります。

名古屋城天守木造化事業は、三浦氏、麓氏、千田氏と河村市長との天守木造化シンポジウムを2014年に行ってから、8年間大騒動を続け、88億円を竹中工務店に払ったのですが、契約の2022年竣工はかなわないままに、頓挫しています。

そして、河村市長は2024年、国会議員に転出しました。

だれも、この天守木造化事業の失敗の責任を取りません。88億円の損をしたのは税金を払っている名古屋市民です。

滋賀県ホームページの問題は、ポンタックのブログ<「幻の安土城、復元。」と滋賀県は言う。>に具体的に書いています。

恩師・内藤昌先生の「復元安土城」における復元的研究の成果、功績を「滋賀県のホラ話:幻の天主」で消されるのも、弟子としてほっておくわけにもいきません。「幻の天主ではない、内藤昌復元案によって「幻」は半世紀前に解かれている。 さらに発掘によって、天主まわりの幻の安土城の解明を進める。」でないと私的にはいけません。

これから、大工がどうして、前代未聞の「吹き抜け」を作り、驚愕の「天主の造形」ができたかを書いて行きます。

大手道、本丸、二の丸などと、江戸時代の軍学の興隆から、言いならわされてきた語句が史実の姿を惑わせていることを肝に銘じ、ピュアな心を持ってお付き合いください。太平記が読まれ、伝記であった信長公記も寛文の頃には軍記物に変容しています。城マニアの歴史も実に長いです。しかし、天守は最後の切腹の場ではなく、城は都市なのでした。

まずは、軽く読み流していただけるように「小説 安土城物語」を最初に用意しましたので、そちらからどうぞ。

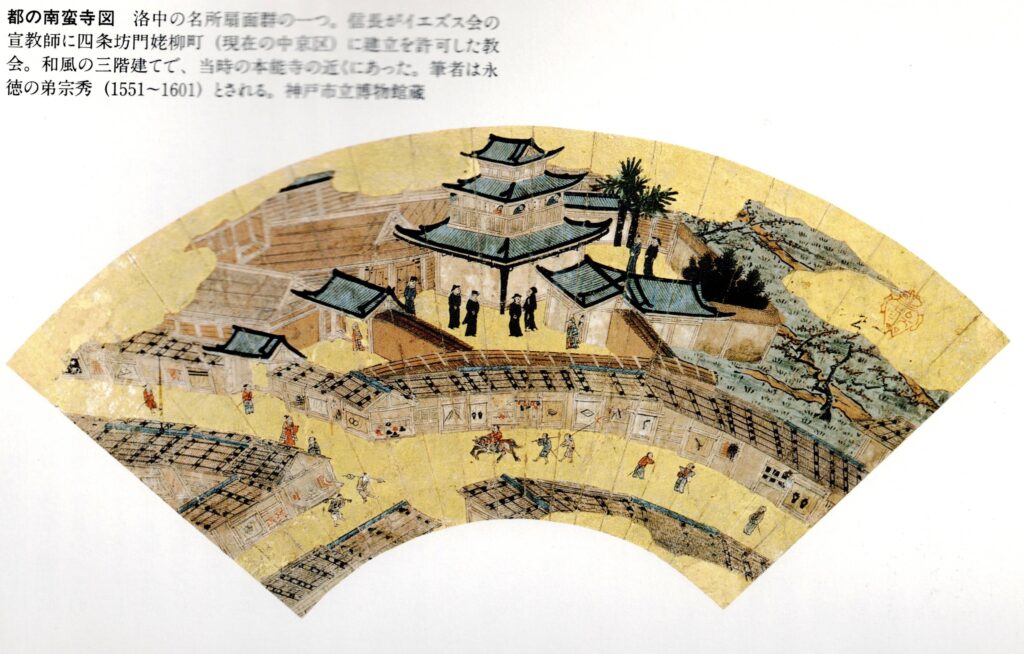

●信長が京都に建設を許した南蛮寺の外観は、三層の天守そのものです。

南蛮寺の南蛮とは中国の明様式を指していました。宣教師は、ローマにあるバジリカ式の教会を建てたのではなく、マカオの建築様式を日本に持ち込んだのでした。

そういう意味では、安土城天主に「南蛮様式」と言えるのでしょうが、この三層の姿は金閣寺にありました。日本で多層に住むのは金閣、銀閣しかありませんでしたので、信長に「住む」と言われた大工にしてみれば、見た事がないマカオの建築より、参考にするには金閣寺です。そして、何より「日本国王」足利義満のパビリオンでした。

小説 安土城物語 2022年3月3日改稿

小説 安土城ものがたりFacebook アルバム の「小説 安土城物語」 は、写真がメインとなり、文章は従となります。

論考 「小説 安土城物語」のネタばらし 2022年2月28日

論考 小説 安土城物語のネタばらしFaceboook アルバム の 「論考 「小説 安土城物語」のネタばらし」は、写真が多く、それだけを軽く眺めるのも楽しいと思います。その後で、PDFを読むのも手かと。

「安土城天守の真ん中に礎石ないのは、掘っ建ての心柱があったからだ。」1977年「国華」での故・宮上茂隆氏の主張をいまだに唱える方がいます。2000年の発掘で「掘っ建て柱はなかった」事が明らかになっています。2023年5月24日記

平成14年の滋賀県の発掘報告書から。

浅く広がった穴、3番がメインであり、深さは1mもありません。2尺の柱を埋める穴ではないのはすぐにわかります。「燃えたものが穴にあったが、心柱の炭化したものはない。」と、昭和15~17年の発掘調査にも書いてありました。心柱があったなら、柱の太さの燃えカスがあってしかるべきです。

埋め物の跡がありました。ここ天主の中心には宝塔があり、法華経に基づく上昇する吹き抜け空間の真下には仏舎利をおいたと記されている天守指図を裏付ける発掘でした。

いまだに滋賀県には、心柱があったと言いたい人がいます。しかし、心柱がどんなものであったかを彼らは復元できません。

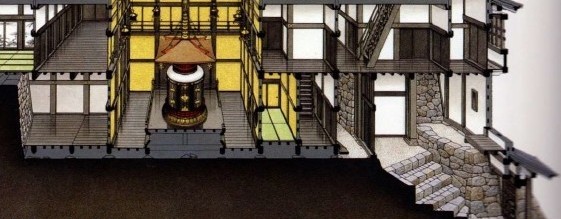

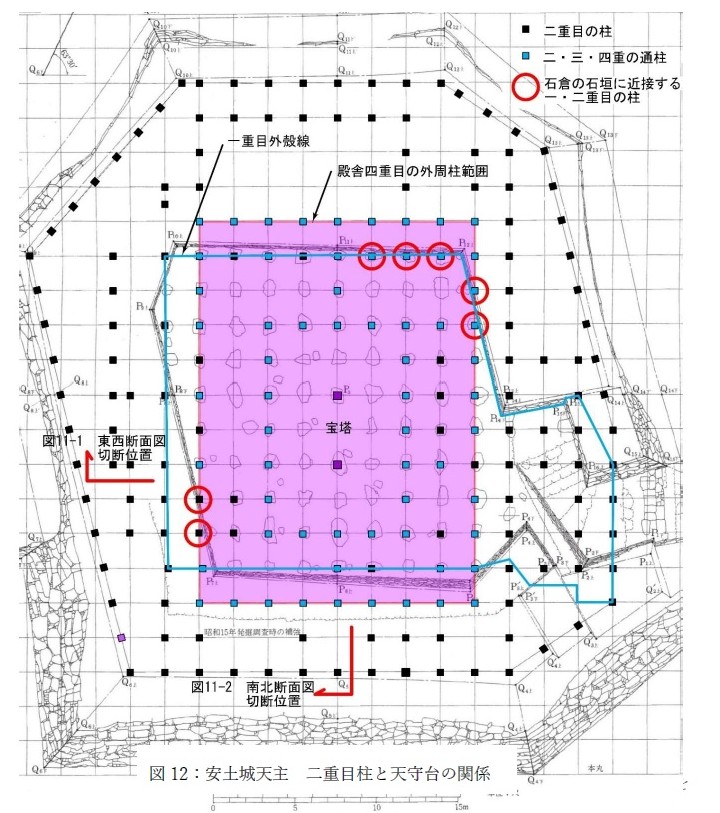

池上家の古文書「天主指図」にもとづいた内藤復元案の断面図と模型です。

真ん中には柱はなく、宝塔があります。

中央吹き抜けを構成する20本の柱で組まれた架構が天守全体の重さを支えています。

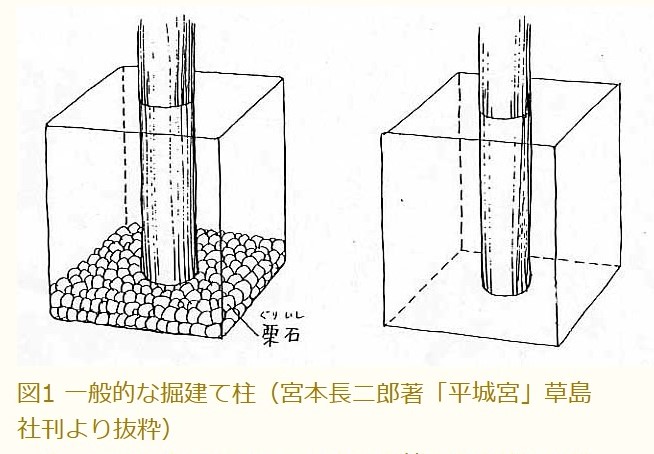

ほったて柱の実例を見てみましょう。平城宮の掘っ立て柱の跡は、建屋で覆って見れるようになっています。大極殿など正殿は石建てですが、平屋建ての役所と思われます。

弥生時代なら土を掘る道具も木とか石製であり、成形な穴は掘れませんが、石建ての技術を持つ大工が直径30センチの柱を建てる地業として穴を掘るのですから、正方形に柱径の3倍の深さに掘り、割栗を敷いています。鉄製の歯をつけた鋤を使ったのでしょう。

法隆寺の五重塔は1950年に解体修理をして心柱が3m土中に埋まっていたことがわかりましたが、腐っているので切り取り現在は心柱を埋めていません。構造的に五重塔は側柱の積み上げでもっており、心柱は路盤より上の尖塔(相輪)の重さを受けているだけであり側柱とはつながっていません。地震に際しては組み上げた側柱の架構と路盤を中心にしてバランスを取ります。架構が右に倒れると、心柱は大地に垂直を保とうとして左にあろうとします。

心柱は、当初は仮設材として建てられていたのでした。地震に対して柱の根元を木材で固めるより埋めた方が簡単です。ただし、腐るので長くはもちません。法隆寺の心柱は3mと深く埋められて、側柱を組み上げる心にはなったのですが、100年も遅れない薬師寺東塔となると、もう柱を埋めていません。法隆寺の建設時の時には、仮設ではいらないと中国ですでに石建てになっていたのでしょう。法隆寺と薬師寺の様式の違いがわずか100年で生まれるわけがないので、長安の都には、古式と新式が同時に実在していたと考えるのが建築史です。

このように、心柱という歴史建築物の知識を普通にもっておれば、16世紀の大工が心柱を埋めることなどありえないとするのが当然ですが、建築をしらない考古学者は「心柱がなかったという証拠はない」と言い張ります。こうなると、もう学者の議論ではありません。

遺跡で発掘された浅い断面の穴一ツでは、巨大な安土城の仮設に役立つ心柱とはなりません。

安土城天守の「心柱」は、4スパン×6スパンの吹き抜けを中央に持つ、22本の柱の架構で作られていたのでした。

この箱状架構の中に大黒柱風に2本柱が立ち、三階の橋を支えています。周囲の20本の柱と同様に3階レベルでとめられた通し柱です。箱の頂部で箱形状を押さえるためのものであり、荷重を受けとめる大黒柱ではないです。右は私が描いた安土天守の架構のイメージです。

同じ「心柱」なのですが、佐藤案と内藤案を並べると、もうそれだけで、佐藤案のいいかげんさがわかります。こんな佐藤案の心柱では、横力に対して何も抗ぜられません。

さらに平面図を内藤案と比べると、「犬山城がそうだった。」からと外壁周囲に板敷を大きく回し、中央に畳の部屋をぐっちゃり集め、光も風も、プライバシーも畳の部屋にはありません。狩野永徳が門人を集結して描いた障壁画はどこにあるのでしょうか。「信長公記による復元だ。」と言われるなら、その説明が欲しい所ですが、平面計画に「晴と褻」、空間のヒエラルキーがなく、これではプランは出来ません。一言で言えば、「佐藤氏は建築を知らない。」のでした。

「天守指図」は、表階段、裏階段により、明確にゾーンを分けています。襖絵も「金」と「墨」と「絵なし」と、そのゾーンに応じています。「天守指図」は、建築の竣工図です。

東西の高石垣にだけ「反り」がある、なぜか。 2025年正月追記

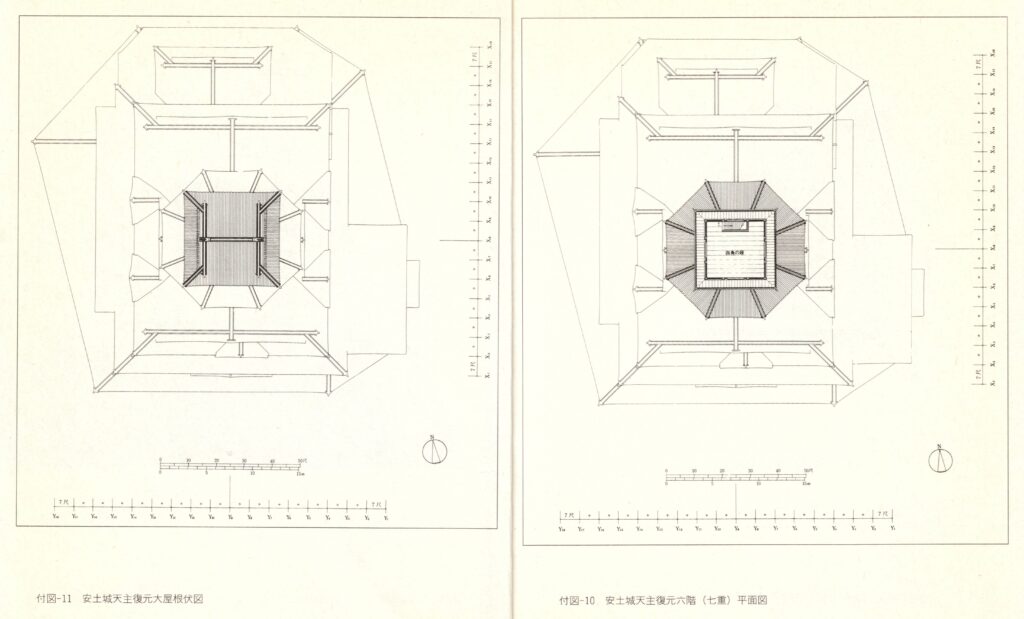

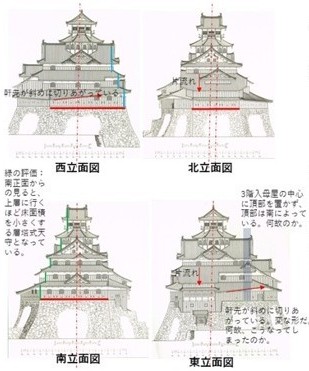

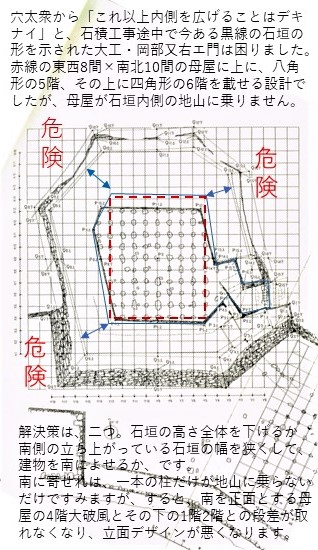

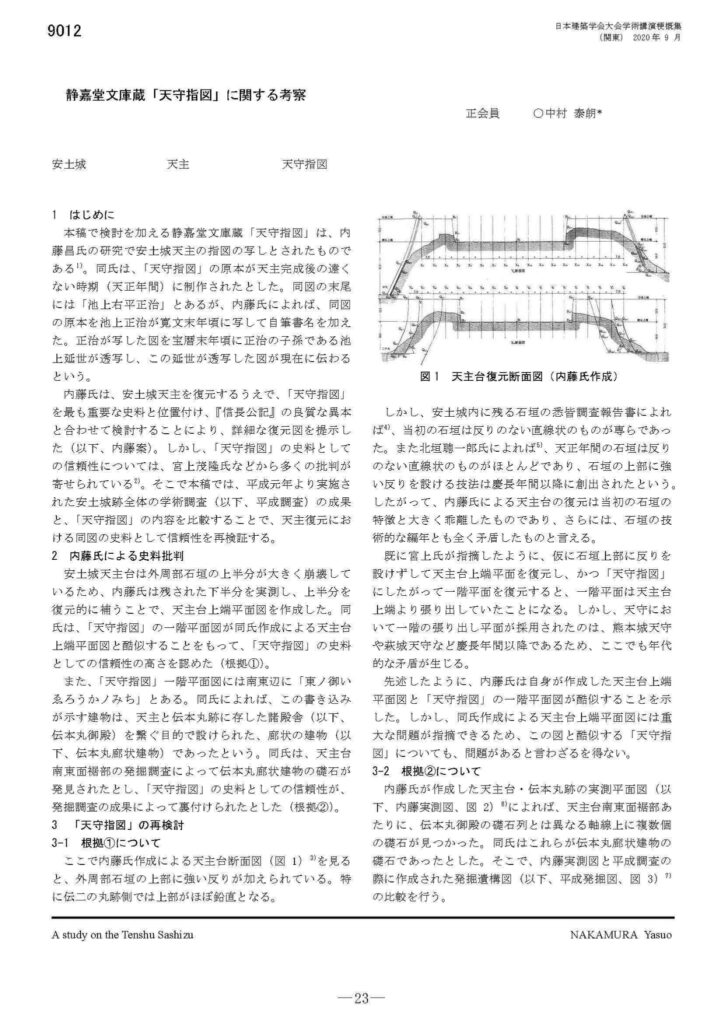

次に、断面図と平面図をつなげた絵です。断面図だけでみると、東西面の母屋の柱は、南端・北端の1本づつだけが石垣の外にあるだけで、基本的に地山の上に乗っています。石垣の積み方をみると、南面は64度、北面は69度の勾配で登っているのですが、東西面の石垣はわずかな「反り」をもって、上端を垂直にあげています。そうしないと、「天守指図」の一階平面が石垣の上に乗らないので、内藤先生は石垣の「反り」を推定したのでした。

さらに、私的に言い添えますと、

地震対策として、重い母屋は固い地山の上に載せたく、石垣を地山に沿わせて積んだのですが、うまくいかなかったのでした。

地山形状から、根石は、南北面の敷地幅を先に余裕を持って決め、東西を八角に置き、地山にそれなりに合わせるとしたのですが、東西面の勾配が緩くなり、南面に皺寄せが行き、必要とした敷地は確保できず、南側石垣の上の母屋を載せざるを得なくなりました。

東面61度、西面63度の東西面は、「反り」をもって、石垣内部を広げ東西8間の柱を地山の上になんとか置いたのですが、北面石垣の69度違い、64度で積み上がった南面石垣は、穴倉底面を4.4尺、計画より短いものとしました。よって、東西8間×南北10間の母屋を地山(穴倉底面)の上に置けなくなってしまったのです。

13.5尺、地山より盛り上げた石垣上面幅は7,5m必要であるという前提で書いています。

私なら、穴太衆の積む石積み角度が緩くなる(予定69度→実際61度)のを現場で見ていて、石垣の土盛り部分高さ13.5尺の安定が確保できないと心配する穴太衆に対して、穴倉底面が設計図通り確保できないのはダメだと、石垣を積みなおさせますが、どうして大工の岡部は穴太衆の思い通りに積ませてしまったのでしょうか。

考えられるのは、天正4年1月に安土山への石積みは始まったのですが、蓬莱山の企画は早く、天正元年8月の浅井氏・朝倉氏征伐後すぐにされ、天正3年中に木材は集められて乾燥に入っており、天正4年に大工は山頂に飯場小屋を建てて、この1年、石積みと並行して材木の刻みも順調に行われていたのでしょう。

すなわち、天正5年8月立柱の予定、1年半後天正7年正月の竣工予定(実際は5月にずれ込む)がすでに決まっていたのではないでしょうか。

穴太衆、土木工事とのコミュニケーションが大工に取れておらず、大工が知らないままに積まれてしまって、積みなおしの時間が取れないなら、大工は自身の架構の工夫で解決するしかありません。

城下への威容を示す主たる面は南であり、後の層塔式に近い姿で南面は順に低減して積み上げており、当然、石垣の高さも計画より下げたくないです。よって、母屋が石垣の上の載る事になりました。

ならばと、北面もバランスを考えて石垣の上に乗せ、北側の大きな附属屋が盛り土の上で傾かないように2階床組全体を先に組み、石垣の上に乗る架構と地山の上の架構の一体化をはかりました。

そのために、母屋の南北10間であったのを、南北11間と設計変更をします。結果、5階・6階の望楼が、大屋根の中心に乗らず、東西面からみると南に寄ることになりますが、天主の姿は、南の城下町・街道からと、北の湖上からがメインなのでそれで良しとしたのでした。

「望楼が大屋根に中心にないのは設計者としてありえないこと。何故、このことを内藤先生は書かなかったのか。」と私は半世紀のあいだ疑問でしたが、石垣の勉強をしてわかりました。穴太衆に頼まざるを得ない「野面積のづらつみ=自然石を地山に沿わせて組む」ですので、大工の設計図「石垣を69度で積み上げる。」のようにはいかず、設計変更をした結果が、この建物の芯をずらして置いた望楼だったのでした。

この私の論理の証明には、「高石垣と穴倉内側の高さ13、5尺の石垣が挟む盛り土の最低幅が、築石の裏に埋めるぐり石で決まり、その幅は7.5mだ。」と穴太衆に言ってもらうしかありません。変形八角形の中に長方形の母屋を入れるとは、内側の変形7角形のほぼ垂直に立つ石垣が崩れずにあることにかかっており、私は、石垣全体を見て、7、5mの幅が必要だと穴太衆が判断したのだと推定しました。現状の石垣の崩れを見ると、3分の1から2分の1の高さが崩れたと言うより、13、5尺に積まれた石垣が崩れたと言えます。盛り土ですので、地山と違い崩れやすいのでした。

一般の天守台の石垣の頂部は、穴倉周囲に高さ・幅13尺ぐらいの石垣を積み、天守の附属屋を載せています。重い母屋は、穴倉底の地山にのせて、付属屋を吊り上げているようなイメージでもあります。その石垣の独立壁ですが、穴太の後藤家文書を管見したところ記述がありません。

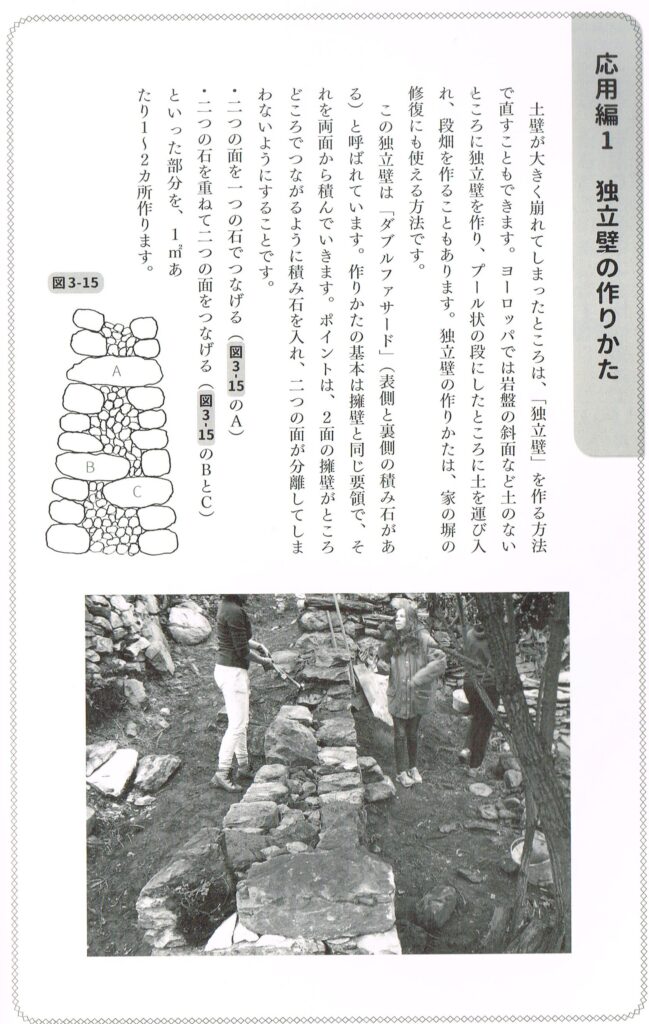

石垣で郭を作れば、隅櫓に、出入り口には多門櫓と、盛り上げた石垣の上に建物を作ることもありますが、天守のような重いものは載せないのが、秘伝書に書かなくても当然なのでしょう。どのように積めばよいかを探して真田純子著「誰でもできる石積み入門」に行きつきました。フリーススタンディング(独立壁)ダブルファサード(表裏壁)と、外国の事例が出ていますが、いずれも建築とはなりません。ローマ時代の建物は、レンガの型枠にコンクリートを流し込んだ厚さ2m以上の壁の表面に大理石を貼ったものであり、石造ではありません。

初めの一歩「小説 安土城天主 夢をかなえた大工」のラフスケッチです。2021年2月27日ワクワクして書きだしたのですが「ネタばらし」を2022年2月に書いてから、3月に全てを書き直し、PDF「小説 安土城物語」にしました。(前掲)長くなりましたので、ここでPDFでなく、初めに書いた短いラフスケッチ(あらすじ)を掲載し、私の伝えたいポイントを示します。

小説「安土城天主 夢を叶えた大工」

元亀4年(1573年)8月28日 信長と大工・岡部は、焼け落ちた小谷城の城郭を見た後、虎御前山の山頂の屋敷に戻ってきました。

信長「あそこに見える、観音寺山から湖に突き出した山を蓬莱山にしたい。金華山は急峻でできなかったが、山頂に私は浅井のように住み、天下布武のなったことを天下(畿内)に示したいのだ。平安楽土から平安京と名付けたと聞く、私のミヤコは安土と名付けよう。」

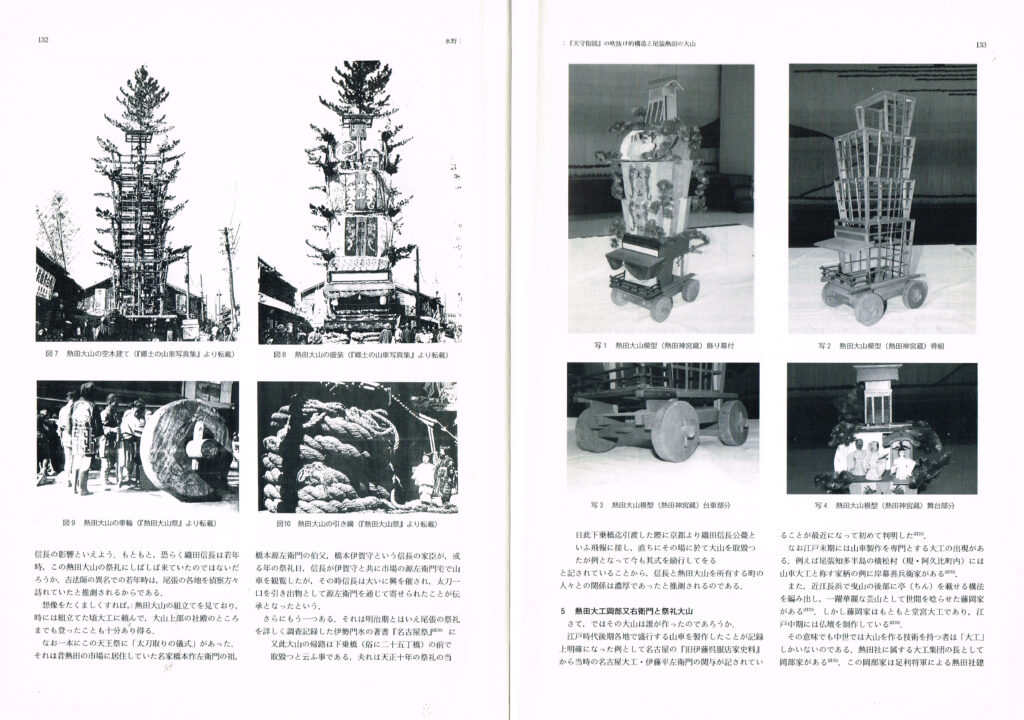

大工・岡部「なら、武家の棟梁たるに相応しい館にデザインしましょう。安土やまの上にさらに山を築きます。将軍様の金閣を熱田の大山(櫓の架構)の上に載せてみせましょう。」

「吹き抜け=架構」は信長の指示でなく大工・岡部の提案でした。どっちも田舎者であり、傾き(歌舞伎)ものです。二人は共に大きな夢を描いたのでした。

大山は祭りの仮設ですので、建築として固定するには山の周りを建屋で支えないといけないのですが、そんな事は、大工・岡部から信長へのプリゼには要りません。「高くオッ立てるゾ!」で良いのです。

大工・岡部「大仏さんの建物を真似して、丈夫な櫓にします。それを館の芯として、その周りに館を組み、櫓を支えます。」

8間×10間(11間ではない)の3階の大入母屋の上に、5階と6階を積む造形は企画・構想として早くから決まっていました。安土山の山頂を最も広く利用できるように、石垣内側に母屋の8間×10間が入るように石垣普請することを穴太衆に命じたのでした。

大工・岡部は地山の形状により変形8角形から組みあがる姿をみつつ、南の正面を気にして、さらに石垣を高く積ませました。

よって、内部は変形7角形となり、母屋の8間×10間が地山の上に建てられなくなったのでした。そして、南北に長く伸びた地形になりました。

(名古屋城天守は、母屋は穴倉の地山の上に立ち、周囲の石垣上部は付属屋のみです。安土城の各階を一枚の中で色を変えてスケッチしてみて、この母屋の異様さに私は気づきました。)

東西から見ると金閣は中央に来ないのですが、3階母屋を8間×11間と北側に延ばし、

さらに2階を10間×12間と広げ、2階建ての付属屋を3間北に延ばしました。

2階を新たな母屋として2階床梁を石垣の上に伸ばし1階を石垣の上にひっかけるとしたのでした。

1尺5寸角、長さ8間の柱による「吹き抜け4間×6間」を心柱とする架構を周囲から支える2階母屋の考えです。

これで、石垣の上と穴倉の底の地山が架構でつながり、安定して上に組み上げられます。

2004年以降はもうないですが、昔は伝統木軸工法の家屋が、台風や地震で傾く姿をよく見ました。固い地山に重い建物を載せる制震でしか地震に耐える事はできません。名古屋城天守は、築後150年で石垣が崩れて傾きました。

地山の確認を注意深くおこないつつ石を積み上げ、ゴロタ石を裏込めします。盛り土の石垣の上に建物を載せるには、沈下をしないように地盤を叩き固めるだけでなく、石垣天端は正確な水平面になりませんので、バランスよく架構を組み、土台を回して柱の浮き上がりも防がないといけません。

名古屋城天守のようにスッキリと母屋が石垣内部(地山の上)に建てられないので、4間×6間の大仏様の貫で固められた架構を芯に、左右対称にバランスをとって工事を進め、2階床組を架けていきました。

2階床高さから、石垣の外周に建てた1階柱に向かって一層目の屋根をかけます。西北の棟が一番長くなるので、ここで屋根勾配を決め、四周同一の勾配とします。

よって、石垣外周が2階母屋に近くなると庇の先端は登りますが、現場合わせが容易な合理的な1階の架構でした。意匠的には正調を欠いていますが、山下から見上げる天主の姿は3階の大屋根以上しかありませんので、変形した石垣に合わせたのでした。

1階の石垣の上の建て方は、2階床組のあとで行いました。斜めの軒先瓦は唐一観が現場にあわせ奈良の瓦工に焼かせました。唐一観の新技術によって、瓦の脱型が容易となり寸法精度があがり、黒の発色が均一になりました。今に伝わるいぶし瓦です。

同時に、「吹き抜け」を滑車を使った「大材の荷揚げの場所」として活用し、3階、小屋裏4階を載せます。

4階の床組みは、吹き抜けの天井となるのですが、周囲に3階があるので穴倉からの足場は要りません。

岡部又右エ門は、奇想「吹き抜け」空間に垂直デザインを強調するオブジェが欲しくあり、法華経(見宝塔品第十一)が説く、多宝塔が湧出(ゆうしゅつ:地から湧き上がること)する様を、宝塔を地階に置いて再現する事で、果たしました。

(フロイスは「信長は法華宗」と言い、信長の京の宿も法華宗の寺ですが、1579年安土宗論の法華宗の負けと合わせて、私は、信長の法華宗に京の町衆支配の意図を感じています。よって、宝塔を置くのは信長の法華宗への信心からではなく、「天道思想」など知らない大工の発想だとしました。)

さらに「吹き抜け」空間を生かすために、2階には舞台を置き、3階には信長が使う廊下代わりの橋を架けました。舞台・橋は、宝塔をないがしろにするものでなく、「吹き抜け」を生かす装置です。

もっとも、日常は外壁廻りに並ぶ居室の裏の暗闇の中ですので、客に見せる為には襖を開けはなち、油灯を焚かないといけませんでした。

柱を建て始めてから、わずか2カ月半で屋根の葺合わせ(野地板で雨仕舞)が出来たというのは、変形な地形に、17間×17間の方眼紙を合わせて、4間×6間の吹き抜けの位置を決め、大工・岡部は一気に各階の平面と断面を描いたからでした。これを指図する図、指図と言います。

これが今に奇跡的に残ったのです。残すべき画期的な建築「天守」だとの記憶を、代々の大工が大切に伝えたからです。しかし、粗本から写し取った大工・池上は「天守」とだけで、100年前の安土城天主だとは、まったく思っていなかったと思います。

石垣積みに1年かかったので、柱、梁の加工は「指図」によって十分に間に合わせることができたのでした。

天正5年(1577年)8月24日、立柱の日、大工・岡部は大山の上に立ち、湖上からの風を体全体で受け、信長に向かって「やりますぞ!」と拳をあげ、叫んだのでした。

なお、岡部は5階、6階の架構と造作は、法隆寺大工・中井正吉に任せていました。

つづく。

ラフスケッチの第二弾 写真を主にして、徐々に小説風にしていきます。

手前が、信長の虎御前山城。その手前には琵琶湖があります。

向こうに見えるのが、浅井の小谷城。山下に屋敷を持ちつつ、山上に屋敷を構えて秀吉との長期戦を戦っていました。

元亀4年(1573年)8月28日 信長と大工・岡部は、焼け落ちた小谷城の城郭を見た後、虎御前山の山頂の屋敷に戻ってきました。

信長「あそこに見える、観音寺山から湖に突き出した山を蓬莱山にしたい。金華山は急峻でできなかったが、山頂に私は浅井のように住み、天下布武のなったことを天下(畿内)に示したいのだ。平安楽土から平安京と名付けたと聞く、私のミヤコは安土と名付けよう。」

「ワシは神だ。ワシの生まれた日に分身のボンサンを拝め。さすればあらゆるご利益があるぞ。」

オヤジ信秀が死んだ歳になり、息子に美濃、尾張を継がせ、近江の国人を配下にして、天下(畿内)を睨む信長。中国には秀吉、丹波は光秀、加賀は柴田勝家、信州・関東は滝川 一益、摂津石山寺は佐久間と方面別に大将を送り込み意気揚々の信長でした。

信長「あそこに見える、観音寺山から湖に突き出した山を蓬莱山にしたい。」

マジンガーゼットのように、信長は蓬莱山に天の主(あるじ)として立つ巨大な鎧を求めたのでした。

信長は天に住み、信長の館そのものがアラビトガミ信長を表すデザインを大工・岡部に求めたのでした。

大工・岡部「なら、武家の棟梁たるに相応しい館にデザインしましょう。安土やまの上にさらに山を築きます。」

戦国大名の館の上に、望楼を載せるのは信長も大工・岡部も承知の事でした。

図は、長篠の戦い屏風 の長篠城の望楼を載せた館

大工・岡部「将軍様の金閣を熱田の大山(櫓の架構)の上に載せてみせましょう。」

「吹き抜け=架構」は信長の指示でなく大工・岡部の提案でした。どっちも田舎者であり、傾き(歌舞伎)ものです。二人は共に大きな夢を描いたのでした。

大山は祭りの仮設ですので、建築として固定するには山の周りを建屋で支えないといけないのですが、そんな事は、大工・岡部から信長へのプリゼには要りません。「高くオッ立てるゾ!」で良いのです。

九州日田の大山です。櫓の上に家を載せています。元は、お神輿を高く押し上げたのでしょう。

同じような高く組み上げた山車を引き回す祭礼は祇園祭りであり、信長の故郷の津島にも熱田にもありました。

大工・岡部「大仏さんの建物を真似して、丈夫な櫓にします。それを館の芯として、その周りに館を組み、櫓を支えます。」

ピラミッドのように低層ほど建物を広げて、安定感を高めています。セイムスケールで大仏殿と並べました。柱は尺5寸角と尺3寸角と信長公記にあります。名古屋城天守も40センチ角でした。

鎌倉時代の大仏殿の柱は重源が周防から運んだ直径120センチの丸柱でしたが、江戸時代には材がなく、55センチの芯をタテにつなぎ、その周囲を12本の柱を回し、タガで巻いた直径1mの集成材です。

8間×10間(11間ではない)の3階の大入母屋の上に、5階と6階を積む造形は企画・構想として早くから決まっていました。安土山の山頂を最も広く利用できるように、石垣内側に母屋の8間×10間が入るように石垣普請することを穴太衆に命じたのでした。

名古屋城天守は、母屋は穴倉の地山の上に立ち、周囲の石垣上部は2層の付属屋のみです。安土城の各階を一枚の中で色を変えてスケッチしてみて、この安土天主の母屋の異様さ=4層もの母屋を石垣の上に載せている=に私は気づきました。

吹き抜け架構4間×6間の大きさは、信長と奥方、小姓の住む3階において外周に面して居室をプランニングするのと同時に決まりました。3階外周の8間×10間を建築の母屋(主構造部)と決め、奥行き2間の居室を外気に接するように並べ、その内側の4間×6間に組まれた一体の架構を建築の心柱として、薄暗い屋根裏のごとき「吹き抜け空間」が生まれたのでした。

地山形状から、根石は、南北面の敷地幅を先に余裕を持って決め、東西を割り、八角にして地山にそれなりに合わせるとしたのですが、東西面の勾配が緩くなり、穴倉全体を北に持っていくことができず、南面に皺寄せが行き、石垣の北側は余裕が生まれ、大きな附属屋を建てる事になる一方、必要とした敷地は確保できず、南側石垣の上の母屋を載せざるを得なくなりました。

東面61度、西面63度の東西面は、「反り」をもって、石垣内部を広げ東西8間の柱を地山の上になんとか置いたのですが、北面石垣の69度違い、64度で積み上がった南面石垣は、穴倉底面を4.4尺、計画より短いものとなりました。よって、東西8間×南北10間の母屋を地山(穴倉底面)の上に置けなくなってしまったのです。

大工・岡部は地山の形状により変形8角形から組みあがる姿をみつつ、南の正面を気にして、計画とおりに石垣を高く積ませました。

よって、内部は変形7角形となり、母屋の8間×10間が地山の上に建てられなくなったのでした。そして、南北に長く伸びた地形になりました。

東西から見ると金閣は中央に来ないのですが、3階母屋を8間×11間と北側に延ばし、

さらに2階を10間×12間と広げ、2階建ての付属屋を3間北に延ばしました。

2階を新たな母屋として2階床梁を石垣の上に伸ばし1階を石垣の上にひっかけるとしたのでした。

1尺5寸角、長さ8間の柱による「吹き抜け4間×6間」を心柱とする架構を周囲から支える2階母屋の考えです。

これで、石垣の上と穴倉の底の地山が架構でつながり、安定して上に組み上げられます。

名古屋城天守のようにスッキリと母屋が石垣内部に建てられないので、4間×6間の大仏様の貫で固められた架構を芯に、左右対称にバランスをとって工事を進め、2階床組を架けていきました。

2階床高さから、石垣の外周に建てた1階柱に向かって一層目の屋根をかけます。西北の棟が一番長くなるので、ここで屋根勾配を決め、四周同一の勾配とします。

よって、石垣外周が2階母屋に近くなると庇の先端は登りますが、現場合わせが容易な合理的な1階附属屋の架構でした。

1階の石垣の上の建て方は、2階床組のあとで行いました。斜めの軒先瓦は唐一観が現場にあわせ奈良の瓦工に焼かせました。唐一観の新技術によって、瓦の脱型が容易となり寸法精度があがり、黒の発色が均一になりました。今に伝わるいぶし瓦です。

同時に、「吹き抜け」を滑車を使った「大材の荷揚げの場所」として活用し、3階、小屋裏4階を載せます。

4階の床組みは、吹き抜けの天井となるのですが、周囲に3階があるので穴倉からの足場は要りません。

岡部又右エ門は、奇想「吹き抜け」空間に垂直デザインを強調するオブジェが欲しく、法華経が説く宝塔を地階に置きました。

さらに「吹き抜け」空間を生かすために、2階には舞台を置き、3階には信長が使う廊下代わりの橋を架けました。舞台・橋は、宝塔をないがしろにするものでなく、「吹き抜け」を生かす装置です。

もっとも、日常は外壁廻りに並ぶ居室の裏の暗闇の中ですので、客に見せる為には襖を開けはなち、油灯を焚かないといけませんでした。

柱を建て始めてから、わずか2カ月半で屋根の葺合わせ(野地板で雨仕舞)が出来たというのは、変形な地形に、17間×17間の方眼紙を合わせて、4間×6間の吹き抜けの位置を決め、大工・岡部は一気に各階の平面と断面を描いたからでした。これを指図する図、指図と言います。

これが今に奇跡的に残ったのです。残すべき画期的な建築「天守」だとの記憶を、代々の大工が大切に伝えたからです。

石垣積みに1年かかったので、柱、梁の加工は「指図」によって十分に間に合わせることができたのでした。

天正5年(1577年)8月24日、立柱の日、大工・岡部は大山の上に立ち、湖上からの風を体全体で受け、信長に向かって「やりますぞ!」と拳をあげ、叫んだのでした。

なお、岡部は5階、6階の架構と造作は、法隆寺大工・中井正吉に任せていました。

つづく。

安土城天守復元 NHK大河ドラマ「麒麟が来る」 2021年1月30日 高橋和生。 3人の弟子がそれぞれが動いて安土城は内藤案となった。

アルバム「復元 安土城」池上家伝来「天守指図」の信頼性 河田克博・名工大名誉教授 2021年9月10日 日本建築学会歴史意匠部会、日本建築史小委員会

日本建築学会歴史意匠部会、日本建築史小委員会 2021年9月10日午前

名工大開催なのですが、全てズームでの大会です。説明1分、質問4分を司会を5人づつかえて、城郭、江戸時代 15人の発表の中から畏友・河田さんの発表を抜き出しします。

説明が短いのは、事前に5分の動画をとり、添付のA4版と共にクラウドにあげていたので、それを事前に見ての試聴となります。

池上家伝来「天守指図」の信頼性

河田克博・名工大名誉教授

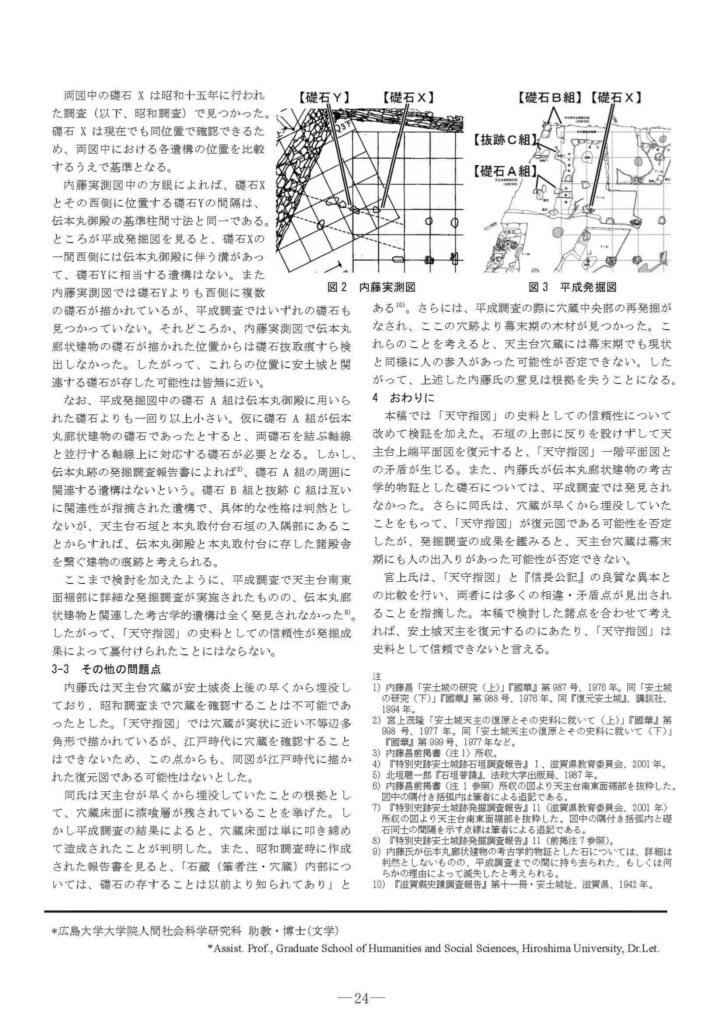

昨年2020年の大会での、中村泰朗・広島大学准教授の「天守指図」の考察への反論です。

限られた字数の中で、丁寧に言いたいことをいう、これが学者の論なのですよね。私には書けません。

❶❷❸と反論し、さらに、2018年に坂本氏からの論文で、「天守指図」の原本の一部が発見された事も書かれています。2020年中村氏は、この坂本氏の論文を見ていなかったのでしょう。

注1~17が、こうした短い論文では重要であり、これらを読んで理解していないと、質問はできません。注7、北垣総一郎氏より直接聞いた、以外は。

名古屋市石垣部会の座長をされている北垣先生が、1987年「石垣普請」を出され、それしか石垣でまとまった本は今もなく、中村氏の根拠はそれしかありません。

中村氏の現地で石垣を見ての2020年論考はありませんでした。北垣先生は「その後の30年間を足して書き直さんといかんな。」とおっしゃっていましたが、本を待っておれないので言葉でいただきました。

2020年大会

静嘉堂文庫蔵「天守指図」への考察

中村泰朗・広島大学准教授 を載せます。

その主張は、昭和50年内藤昌先生の「復元 安土城」を昭和51年に宮上茂隆氏が「天守指図は、大工・池上が信長公記に基づいて書いたものであり、天守指図に従った復元は誤りである。信長公記と現地の考古学成果によってのみ復元すべき」の継承です。

❶内藤昌が崩れた石垣から石垣を復元したが、北垣先生の本「石垣普請」ではこの時代にはない「そり」を入れて復元している。「天守指図」の平面に合わせた石垣の復元は間違い。「天守指図」は現在の石垣にあっていない。

反証:そりのある算木積み石垣は今もニの丸に残っています。中村氏は、まさに石垣進化中であり、さまざまのレベルの石垣が併存してある現地を見ていないです。

宮上氏は現地の八角形の石垣の中に四角の天守を復元したのですが、三浦氏の新案(佐藤氏の名で学会提出)は、八角形にしています。内藤復元案すなわち「天守指図」を見なければできませんのに。「そり」があったとしないと、「天守指図」の平面形が石垣とそろわないというのは、内藤昌はそのように書いています。「そり」がなかったのでなく、現在の史跡からは「そり」のあるなしがわからないという事実から、「天守指図」の平面に合わせた石垣の復元は間違いだ、とは帰結しません。

❷橋渡しの礎石の遺構はない。「天守指図」の記述が間違っている証である。

反証:これは「フロイス」に書かれている。平成の発掘前に失われた。

❸江戸末の盗掘されていた。よって、大工・池上が現地に来て、石垣が八角形であることを知っていたと推定できる。

反証:昭和15年の発掘以前は、崩れた石垣と壁土に覆われ樹木が繁茂していた。石垣内部は50センチほど一面に土に覆われていた。その下に漆喰があったので、樹木も石垣内部では繁茂できなかった。盗掘は、天守台中央に「信長の埋めた黄金」を求めてあったのだろうが、全体石垣の姿、柱の礎石は、燃え崩れたあと400年間、昭和15年まで、誰も知りようがない。

イチャモンは、学問の進歩です。内藤論文の中で、細かい事ででも、一部でも突っついて、だから全体がオカシイと言うのはアリです。しかし、内藤論文を引っ張り出しての他からの借り物でケチつけだけでないか。自説など何もない。と、内藤昌の弟子を自認する私は怒り、畏友・河田氏(満田氏)の論文に結び付きました。

内藤先生は 新発見の天守指図の信ぴょう性を、現地の実測、信長公記と3本の柱を相互に比較して、つまびらかに明からかにしました。

内藤案が正しいとしては、映画「火天の城」も、三浦氏等がイラストレーターに描かさせた安土城の新案も全て意味をなさないので、こうして、三浦正幸・広島大学名誉教授の弟子たち(佐藤氏、中村氏)は日本建築学会で、昭和52年国華での宮上茂隆氏の論「天守指図は、大工・池上が信長公記に基づいて書いたものであり、天守指図に従った復元は誤りである。信長公記と現地の考古学成果によってのみ復元すべき」と、半世紀前の宮上氏の言を繰り返すのでした。

三浦氏本人は学会に論文を出していません。しかし、学研が出す本では、佐藤氏、中村氏でなく三浦氏の復元となっています。これからして三浦氏はまっとうな学者ではありません。三浦案を建築史学の世界に出すなら、かって宮上氏が行った「天守指図は偽書」を改めて三浦流に行い、内藤案を叩かないといけません。

宮上氏の1977年「天守指図は偽書」には、1994年講談社選書メチエ「復元 安土城」の中で内藤先生が反論「金沢の大工が遺跡を見に来たとしても、床叩き漆喰が昭和15年まで残っていたという事は、天主が燃えてから、礎石は壁土、崩れた石垣、樹木に覆われていることを示しており、八角形の石垣、7尺ピッチの礎石、クランク状の登閣御門は見えていない。意外性が強いからとして疑問視するは、従前の歴史観を完璧なものとしない限りにおいて、歴史研究自体を否定することになる。」を書き、論破しています。

日本建築学会は三浦案(佐藤案、中村案)をまったく認めていません。内藤先生の著作「復元安土城」全体が「天守指図の信頼性」を示すものであり、結果として「内藤の復元案」という形に帰結したのです。半世紀前の内藤先生の論に対して、いつまでたっても三浦一派は宮上氏を超える「天守指図は偽書」論をはれません。

三浦案(佐藤案、中村案)その他のイラストレーターの復元には、構造の説明はありません。できないのです。「信長公記」と「八角の石垣」の二つからの復元では出来ないのでなく、「天守指図」に立ち向かうには、工学部建築環境学科建築史学の学問、知識、経験が必要なのです。内藤先生が「復元 安土城」に詳細に書いているのですが、城郭考古学を標榜する、専門家・千田氏の「信長の城」岩波新書刊を見るに、彼も理解できていません。内藤先生の著述は専門用語が多く難しいのでしょう。半世紀前の内容をなんとかわかりやすくしよう、内藤先生の功績を理解してもらおうと私はイラストを多く書いています。

建築は工学の上にある芸術です。信長は近世の扉を天下布武によって開け、安土山を蓬莱山とすべく新たな総合芸術を成しました。民が仰ぎ見る城、近世都市の誕生です。

2005年に佐藤氏の復元案が日本建築学会に出されていますが、その内容の検討に踏み込む以前に、学者としての姿勢「内藤復元案は天守指図によっていると内藤氏はいうが、宮上氏がいうように天守指図は偽書である。天守指図は無視して、信長公記と滋賀県の発掘記録から復元案を作った。」はオカシイと叩かれました。「肝心な事を他人まかせなのか。宮上氏の偽書論は内藤昌から反論をされており、その後宮上氏は再反論しないまま、1998年に鬼籍に入られた。」です。ですので、学者として安土城の復元案を出すならば、内藤昌著「復元安土城」全体にある「天守指図の信頼性」について、異論を建てなければなりません。

「天守指図は偽書」と言えない人々が、内藤先生の安土城復元1976年発表の後に何人も、何案も、世に復元案を出しています。内藤先生は著作権で自身の安土城復元図が出版されるのを絞っていますので、好事家向けに金儲けを狙う出版社では、「天守指図の信頼性」に触れることなく「〇〇氏の復元案」を独自に出版することが行われています。好事家に内藤昌著「復元安土城」への反論など、到底できるものではありません。

三浦案(佐藤案、中村案)は、城マニア向けのイラストレーターによる復元案と全く同じ地表=天守指図は偽書とは言わない、天守指図の存在を無視する=にあるだけでなく、さらに誰の復元かわからないようにしています。三浦氏は城マニア相手に名を売っても、日本建築学会に三浦氏の名で論文を出さなければ、学会は三浦氏を責めはしません。

これが三浦氏自身が日本建築学会に論文を出さず、三浦研究室の大学院生・佐藤氏に論文を出させた理由です。それを今は、広島大学文学部三浦研究室を引き継いだ中村准教授が三浦案を引き継いで中村案としているのです。木戸雅寿氏の「安土城復元研究の過去・現在・未来」で、私は初めて中村案を知りました。柱が書いてありませんので、これでは学研も取り上げないでしょう。

歴史的建築物を学んだ者は、「天守の中心に掘立の大黒柱が一本あった。」だけで、もう三浦案(中村案)全体を信用しません。昭和17年の日名子元雄先生による発掘記録「穴の形状から、掘立柱ではない。」で、明確な事なのです。穴の底に割栗石がなく、平らでもなく、穴の側面が垂直でないので、大工が掘ったて柱の為に掘った穴とは認められないというのが日名子先生の見解です。

さらに、私が加えると、穴の径から入れる柱の径は直径30センチほどでしかなく、深さも1mでは「大黒柱」になりえる物ではありません。姫路城の二本の大黒柱の直径は92センチでしたし、法隆寺五重塔の掘立心柱は3m埋めていました。

これは考古学でなく建築学の分野です。滋賀県の考古学・木戸雅寿氏が内藤復元案を無視し「掘立柱があったかもしれない。」と言い続け、「幻」の天主にしているのです。県知事の意向「賑わし」でないとよいのですが、小牧市、岐阜市の「信長の城」は、市長の意向が大変強いです。

学研のいうように佐藤案、中村案でなく三浦案で良いです。中村氏の案としての独自性はありません。「信長公記」からの部屋名を入れていますが、「天守指図」が示すような武家屋敷のプランにはなっていません。三浦氏から依頼された中村氏の仕事は「天守指図の信頼性、内藤復元案へのケチづけ」であり、中村氏は復元作業をしていません。中村案を見てわかるように、柱、梁が描けないのです。文学部であり、古建築を建築工学として学んでいないのですから、できないのは当然です。

内藤昌の弟子としても、研究の畑が違うのですから、「古建築を知らないのが、中村氏の問題だ。」と当たり前の事を指摘するのもおかしいので、本人の自覚を待って、ほっておくしかありません。しかし、伝統木造建築を一から学ぶ事をしない限り、もう、彼は日本建築学会・歴史意匠部会・日本建築史小委員会に論文は出せません。出しても相手にされません。三浦氏の依頼で中村氏は論文をムリクリ作成しただけであり、2021年日本建築学会での河田名工大名誉教授からの指摘・反論により、これ以上三浦案(佐藤案、中村案)は、日本建築学会での話題にはなりません。

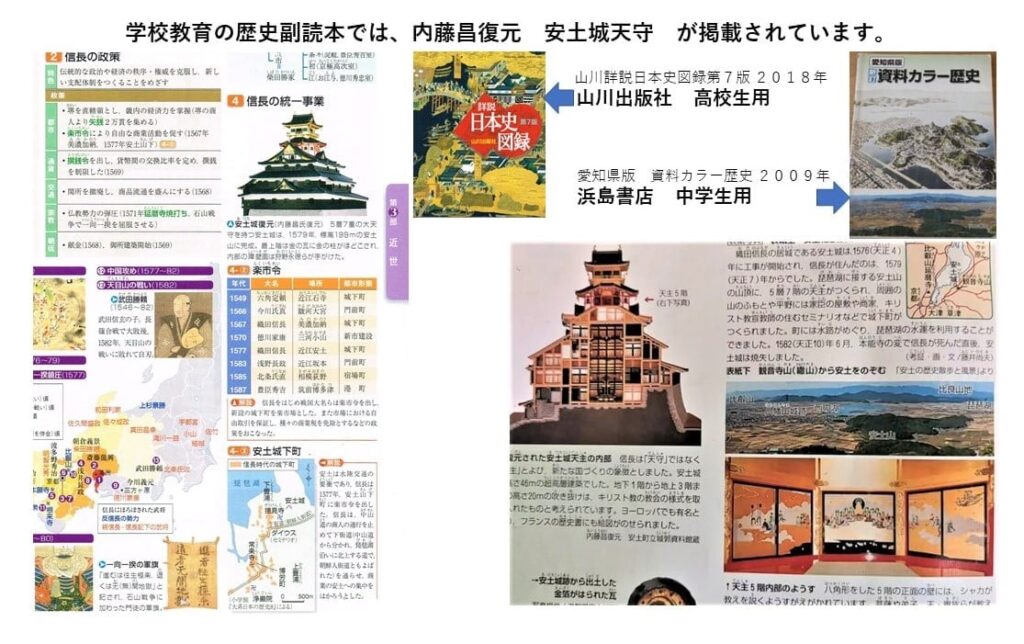

内藤復元案は、教科書の副読本に「安土桃山文化」として狩野永徳と並んであります。

今も、講談学術文庫2006年刊「復元 安土城」は、アマゾンで手に入りますし、教科書の副読本では、内藤昌復元案が安土城天主として載っています。ですので、安土城の新案を訴える三浦氏としては、なにかにつけて内藤案にケチをつけないといけません。 しかし、自身では行わず、弟子に「ケチづけ」を振りました。

「日本の城郭の第一人者」と、マスコミは三浦氏を形容しています。なぜなら、彼の本「城の作り方図典」は、ベストセラーだからです。

今までの城の本は残っている城を北から順にならべたのですが、この本は、堀、石垣、門、馬出し、櫓、天守、御殿と、要素に分解して「つくり方」を示しており、画期的でした。

でも、この本でもって、三浦氏が「城を作れる」ことはありません。読者から復元への期待が大きいですが、一級建築士と言っても伝統木軸工法の技術を知りません。

彼は木造技術を語りませんが、弟子の佐藤氏の建築学会での論文は「この内藤案のナナメの庇の切りあがりでは大工が建築を作れないと言っている。だから、この復元案はナイ」です。もう笑うしかありません。

石垣が積み上げてできる敷地形状がわからないので、1階周囲を縁として「ニゲ」ました。石垣の上端に合わせて縁を出しました。

その高さの「ニゲ」として、ナナメの庇の切り上げがあります。一番長い庇のところで水勾配を決めて、あとは石垣の平面形にあわせて、軒先を切り去った結果が斜めの庇の切り上げになったという事であり、単純なことです。技術的に極めて当然の帰結です。

「00が言っている。」を論文のメインの持ってくるなど、学会をバカにしている論文です。

藤岡道夫(1908~1988)先生の内藤昌(1932~2012)「1976年国華:安土城の研究」への評価1988年。2025/03/18記

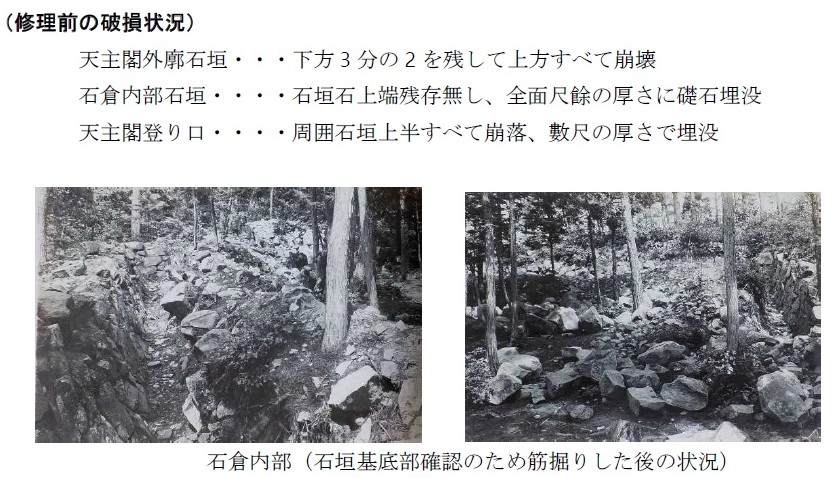

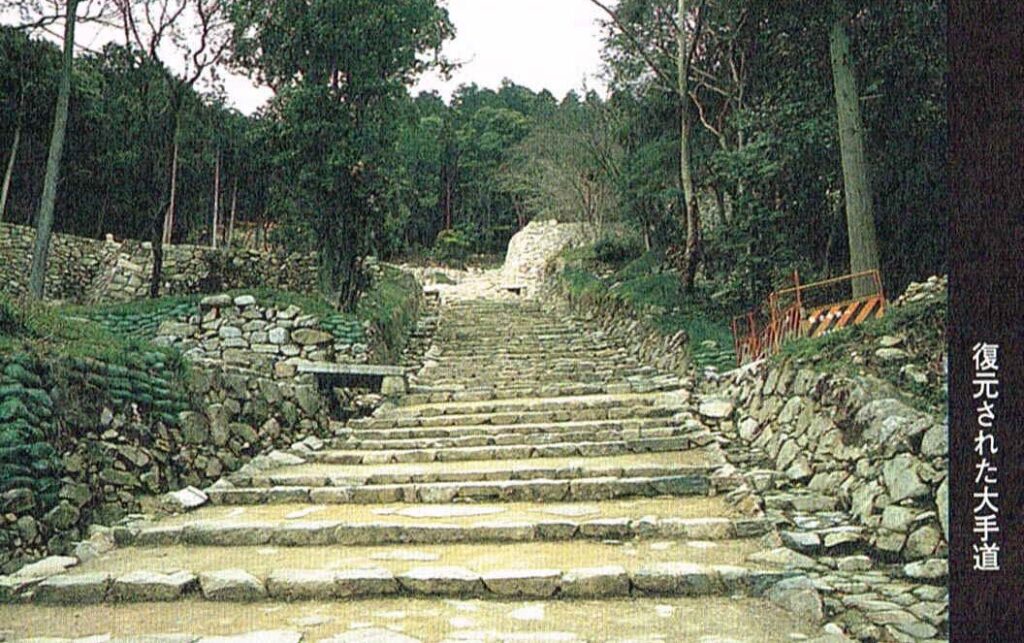

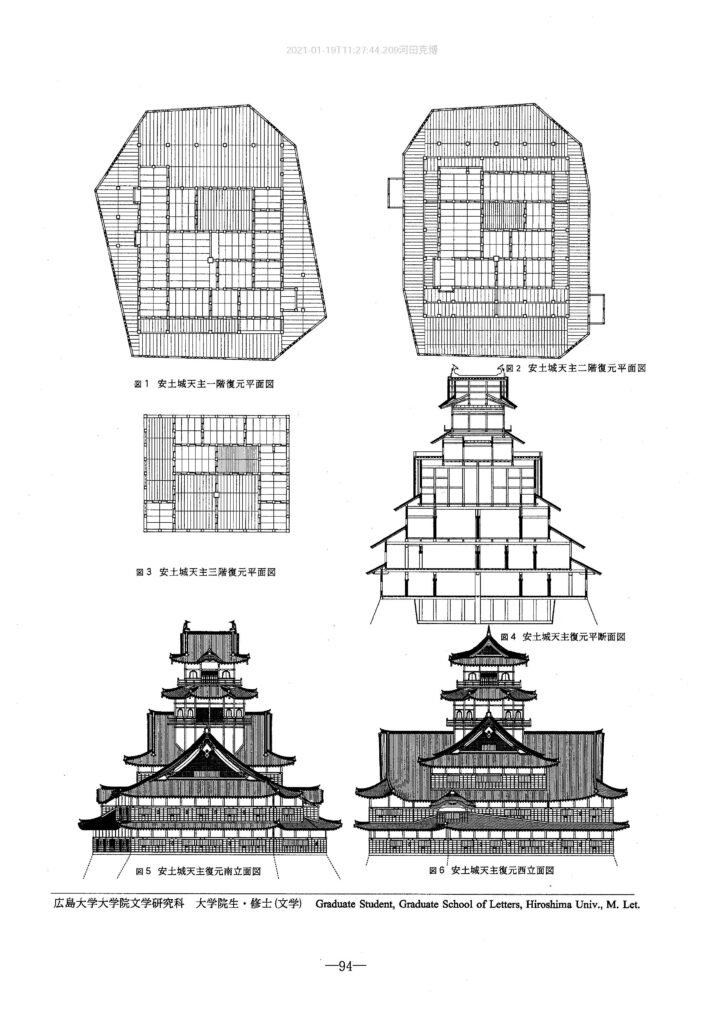

下図は、熊本城調査研究センターによる「復興 熊本城」熊本日日新聞社 平成30年刊の物に天守の発展過程が見えるように私が加筆したものです。また、昭和31年、内藤先生の先生、藤岡道夫先生による熊本城天守コンクリート造復元の前の「復元原案=400年前のそのものの復元」つくりの様子が書かれていました。

木造で復元した10分の1の雛形(大工による模型)の後に、それ基にコンクリート造としたのでした。内藤先生の安土駅前にある雛形は20分の1であり、こうしてみると、10分の1で作りたかったです。内部写真は、実際の空間としか見えません。

内藤先生が大学院生の時、熊本城の復元図(この雛形の制作図面でもある)を書いており、その時に藤岡先生とのバトルがあった事は、もれ聞いていましたので、藤岡先生の「城と城下町」昭和63年を図書館で借りてきて、内藤昌「1976年国華:安土城の研究」をどう評価しているかと調べました。

この本は昭和27年発刊の本の改訂版の改訂版ですので、古くて読むところはないと読んでいませんでしたが、内藤昌の「安土城 天守指図の発見」については、何か書き加えて直しているだろう、愛弟子ですので忌憚なく批判しているのではないか、と思ったのでした。

●藤岡道夫は、のたまう。

「内藤博士はこの中央の吹き抜け部がカトリック教会内部を思わせる見せ場であったと主張しているが、それほどの見せ場なら「信長公記」の記載に出ないはずがないから、この資料「天守指図」が怪しいという説もある。しかし、吹き抜けが見せ場だったとするのは内藤博士の憶測で、資料には何も記してないから、それで資料の価値をうんぬんするのはおかしい。」

<内藤博士の憶測>などとは、内藤先生の弟子の私では使えませんでしたが、<吹き抜けが見せ場>ではなかったのでないか、とは、私と藤岡先生は全く同じでした。調べて良かったです。

内藤先生の「復元 安土城 2006年刊」の本の中では「カトリック教会内部を思わせる見せ場」とは書いていませんが、「城の日本史 2011年刊」の口絵には吹き抜けを断面パースとして描いており、舞台に歌舞伎役者をおいて「当時導入されたキリスト教会堂の吹き抜け空間の構成手法に発想を得た、いわゆる南蛮風のデザインと見ることができる。」と書かれています。藤岡先生に内藤先生は「南蛮風デザインだ。」と熱く語ったのでしょうか。

●藤岡道夫は、のたまう。

「後世の推定でこの天守指図を作ることは不可能と考えられる。ところが発掘前の状況(焼け残った壁土が50センチの厚みで覆い、崩れた石垣が散在し、その上に樹木が繁茂)を知っている人はほとんどいなくなり、整備された天守台の現況を見た人が多いために後世復元図などと非常識な批判が出るのであって、文献の細かな点の考証より、もっと基本的な問題を理解すべきである。」

滋賀県の考古学、教育委員会は、昭和17年の発掘記録を保持しており、平成の発掘記録との整合性をはかれるのですが、あえてしていません。いまだに滋賀県は「幻の天主」といい「中央に掘立柱があった、の案は捨てがたい。」「現状の土間に昭和17年の記録にある叩き漆喰の痕跡はない。」とホームページに書いています。広島大学の中村准教授はそれを受け「江戸時代にも礎石は見えていた。大工が見に来て八角形の天守台を知っていた。」と非常識な批判を建築史学会の論文に書いてしまうのですから、滋賀県の考古学・木戸氏の罪は重いです。

●藤岡道夫は、のたまう。

「1階の北半分に窓が一切ないが、大工が書き忘れたのでなく、内藤博士の検討により、石垣の積み方から平面が不成形になり、北側に屋根が低く下がって窓が取れなくなっていることがわかった。これは天守指図は後世の推定復元でない事を立証している。」

●藤岡道夫は、のたまう。

「このように日本の建築史の上に大きな意義をもつ幻の天主が、その実像を現したことは幸せなことだった。」

滋賀県文化スポーツ部 文化財保護課 安土城・城郭調査係

からの私、高橋への、令和7年2月10日の手紙では、

「これまで、多くの研究者が様々な天主復元案を発表されていますが、いずれも復元の根拠となる資料として決定的な案として確定したものはなく、安土城の実像はいまだ謎につつまれており、「幻の城」といえる状況です。」でした。

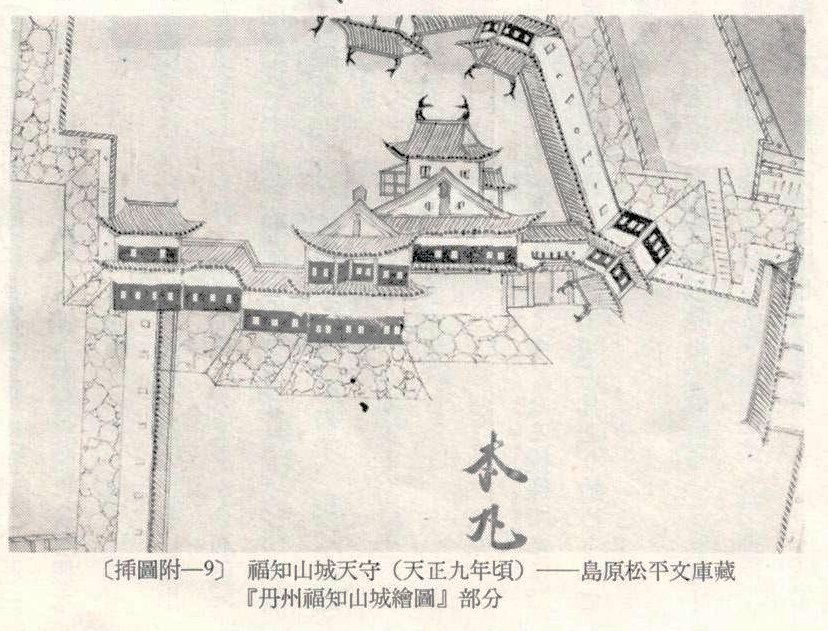

明智光秀の福知山城を古図から復元した藤岡道夫先生が内藤復元案を「幻の天主が、その実像を現した」と昭和62年(1988年)お亡くなりなったその年の御本に書かれているのですが、滋賀県の文化財保護課は、現在「決定的な案として確定したものはなく、安土城の実像はいまだ謎」だとしています。まったく、見解が違います。滋賀県文化財保護課が正しいのでしょうか、昭和61年竣工した福知山城を見て見ましょう。

「天守指図」という、当時の大工の設計図が発見され、それから内藤先生は「復元的研究」を行い、史実ではないですが、内藤復元案をつくりました。福知山城には、上記絵図と、輪郭だけの古写真もありますが、福知山城の復元の根拠とした古図と内藤先生復元の根拠「天守指図」「信長公記」「残された史跡の状況」を比べたとき、「復元の根拠となる資料」としての資料レベルは安土城の方が勝っています。

福知山市は藤岡道夫先生の復元案で史跡の上に復元まで行っていますのに、何をもって、滋賀県文化財保護課が今も「決定的な天主案はなく」というのかわかりません。「幻の天主」は、内藤先生が50年前に解いており、もはや「幻の城」ではありません。まだ「幻」と言うなら、税金を使うのですから、「内藤天主復元案は決定的でない」という「幻」の理由を示さないといけません。

滋賀県の「お役人」には、工学部建築環境学科建築史学の研究経過を追いかけ、結果を県民に分かりやすく解説する力量がないのでしょうか。いいえ、「幻の安土城、復元」で活動しているのですから、この京都の福知山城復元を知らないはずはなく、あえて「幻の城」と内藤昌の弟子の私に伝えたのは、学問とはほど遠いところにある「お役人」ならではの思考回路なのでしょう。「幻の城」であり続け、滋賀県知事の「賑わし」を支えることを続けるという通知でした。確かに「幻だ」と言う知事に古建築をあえて提言するのは面倒な事です。忖度して動く方が楽ちんです。

名古屋の「お役人」は河村市長に忖度して、木造天守復元事業に88億円を投じましたが、事業失敗の責任を取らなくて良いのです。これが「お役人」です。

これから滋賀県考古学でもって発掘に何年かけても、設計図「天守指図」に勝る決定的な復元の根拠となる資料が発掘されることはありえません。それが考古学というものです。信長からバチカンに贈られた屏風図以外に復元への新資料発見はないでしょうが、内藤先生も堺屋太一の支援を受けて探していますが見つかりませんでしたので、期待薄です。

コメント